哈哈,您这个观察很对!现在我们偶尔能在供销社旧物展或者网上看到那些泛黄的老烟价目表,确实会让人大吃一惊。

"五十年前(比如上世纪70、80年代),抽烟确实是一件相对“奢侈”的事情,价格对普通人来说不是小数目。"

可以从以下几个方面理解当时的“贵”:

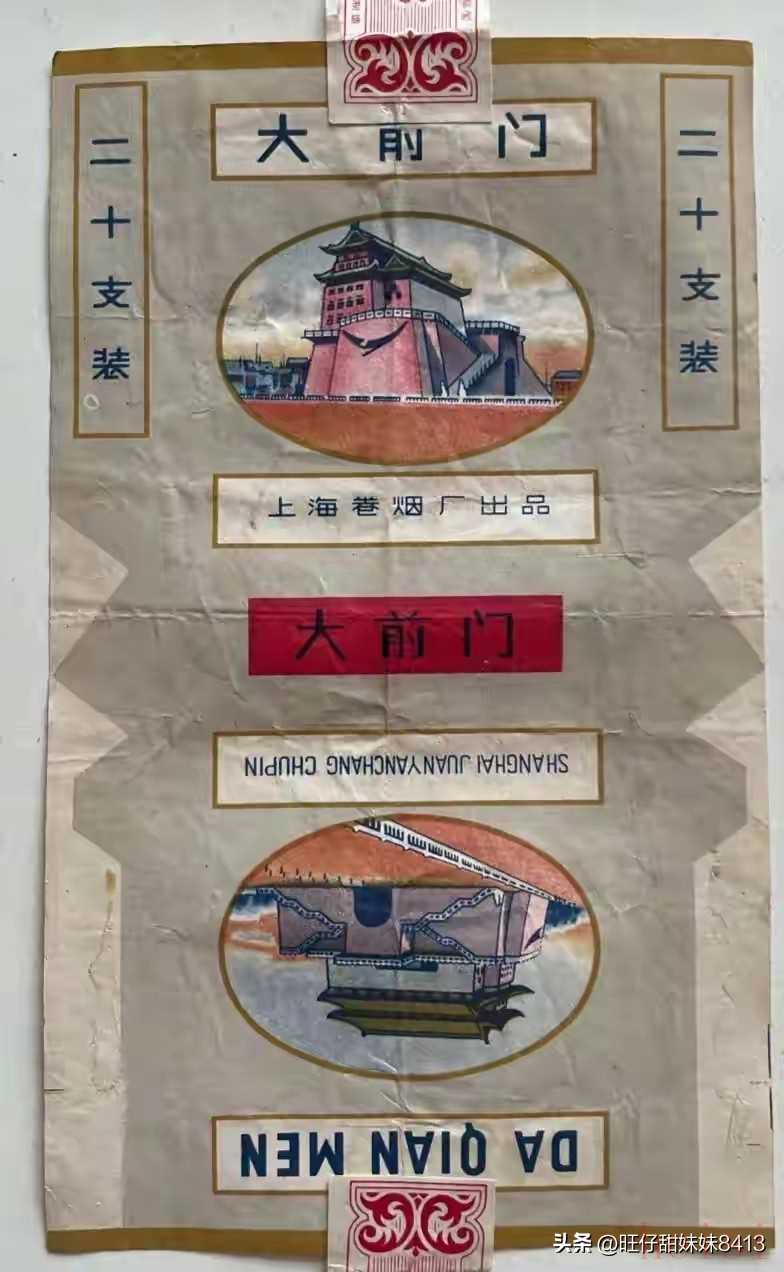

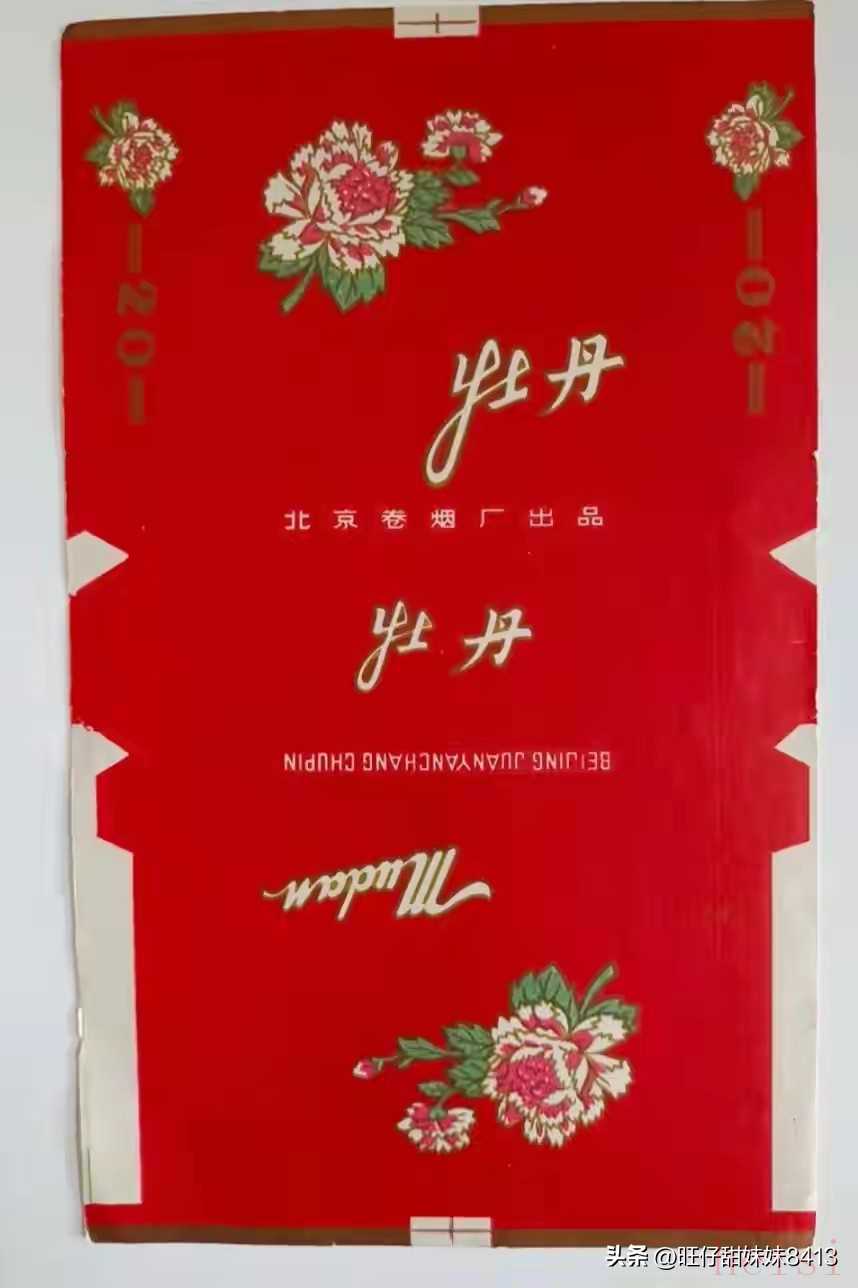

1. "绝对价格高:" 按照当时的物价水平(粮票、布票、现金价值都远超现在),“一角钱”或者“几角钱”可能就是普通工人或农民一天的工资或一小部分收入。一包烟可能就要几角钱,相当于现在购买力换算下来几十元甚至上百元。比如经典的“大前门”、“红塔山”、“牡丹”等,在当时都属于中档烟,价格不菲。

2. "购买限制多:" 在那个物资相对匮乏的年代,很多商品需要凭票供应。香烟有时也会有配给或者需要购买“烟票”才能购买,进一步增加了获取的难度和“成本”。

3. "经济基础决定:" 当时的社会平均收入远低于现在,能经常抽烟的人相对较少,更多是作为特殊场合的招待、或者有稳定收入的人的爱好。

"为什么爷爷辈能认全?"

"时代印记深:" 那一代人成长、工作、生活的时代背景就是如此。香烟作为那个

相关内容:

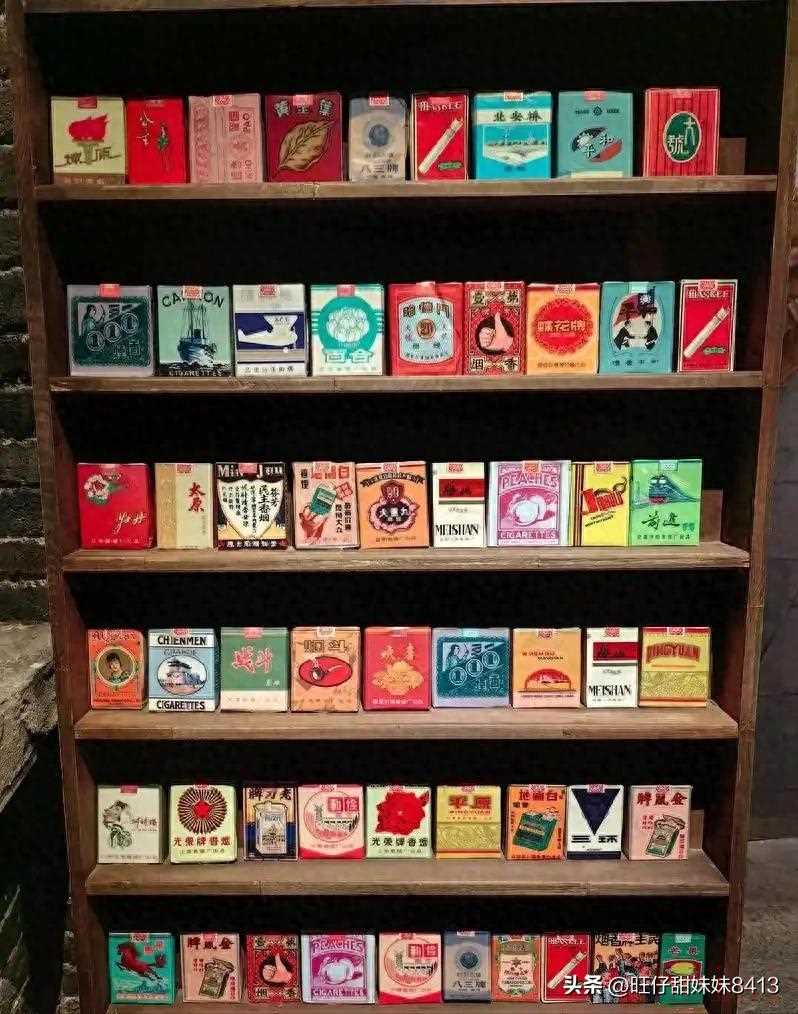

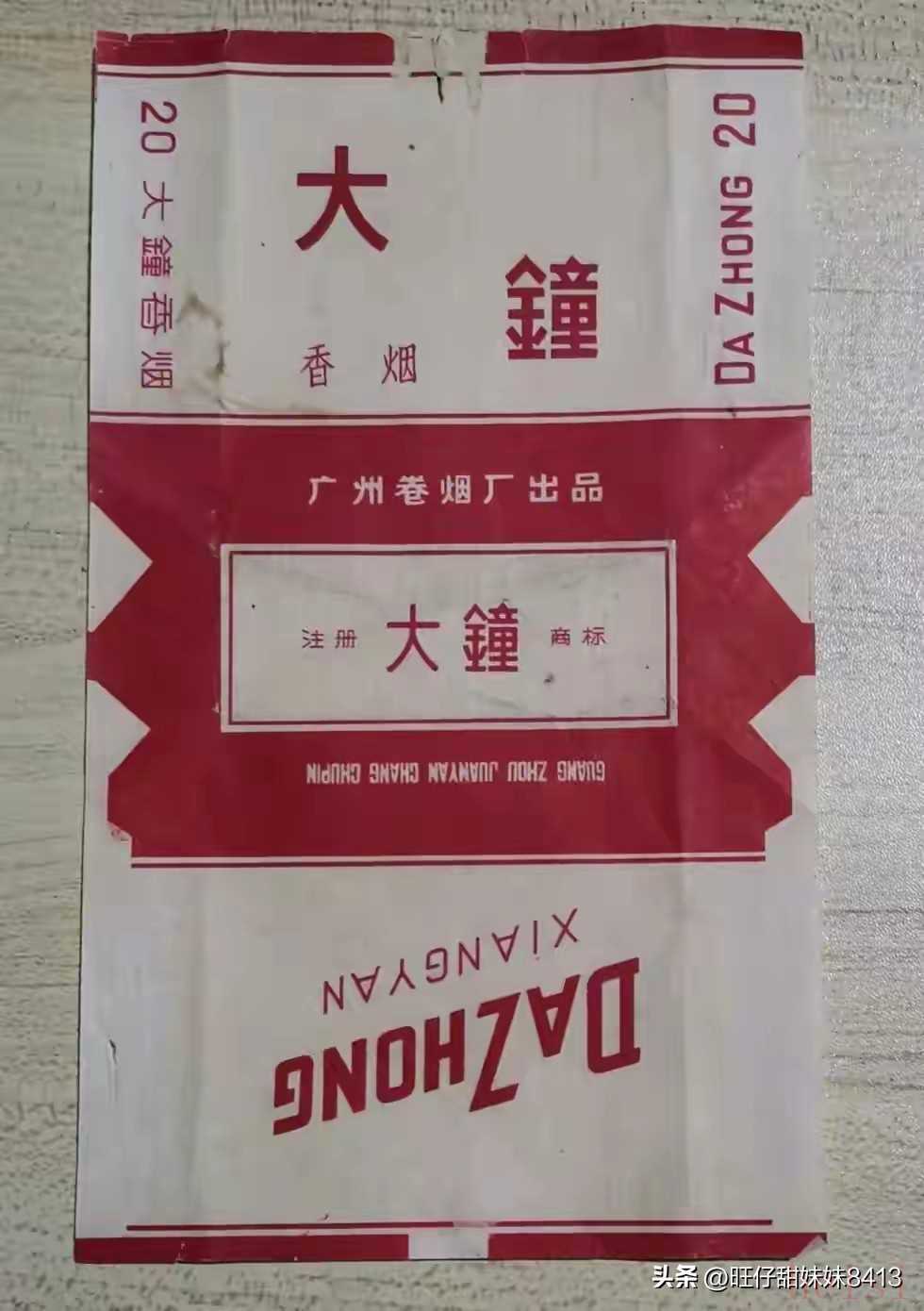

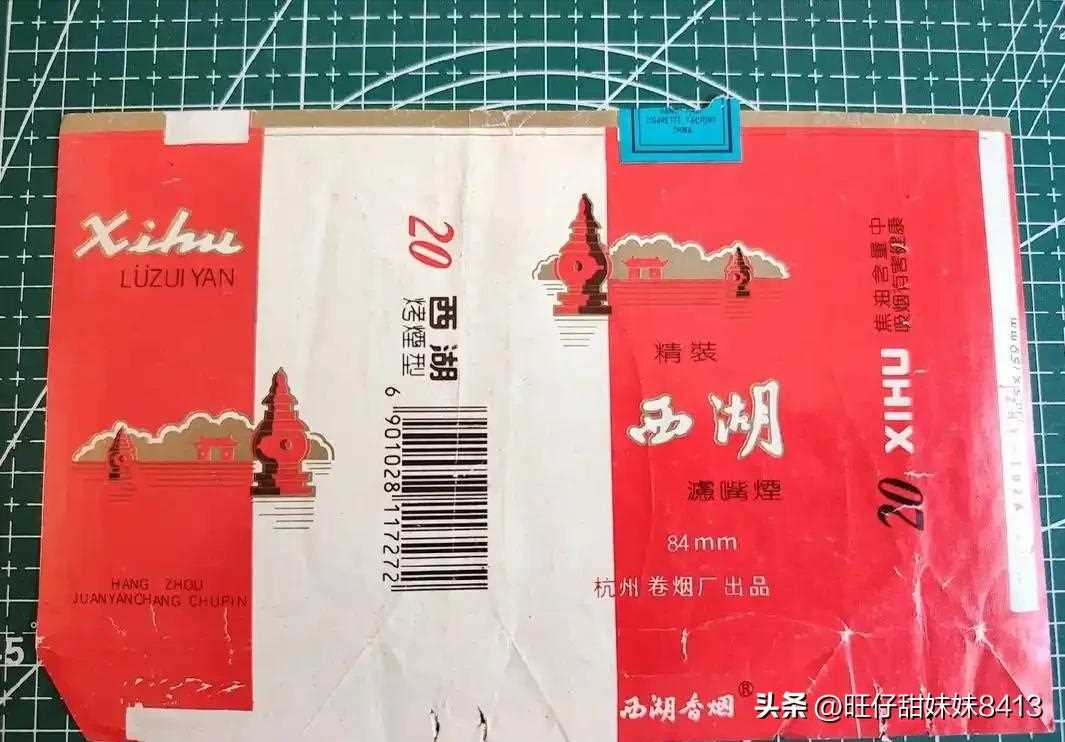

在 50 - 80 年代,供销社可是经济领域的 “超级明星”,那时候,它就像一个万能的生活宝库,是人们日常购物的必去之地。无论是柴米油盐这些生活必需品,还是孩子们心心念念的零食、小人书,又或是大人们需要的烟酒,供销社里一应俱全。在那个物资相对匮乏的年代,供销社凭借其独特的地位和丰富的商品种类,稳稳地占据了人们生活的 C 位,成为了连接城乡、沟通工农的重要桥梁。

供销社在当时的经济体系中有着举足轻重的地位,它不仅是商品流通的关键枢纽,更是计划经济体制下保障物资供应的重要力量。对于广大农村地区来说,供销社几乎是唯一的商品供应点,承载着农民们日常生活的全部需求;而在城市,它也是人们购买各类商品的主要场所,满足着市民们的生活所需。可以说,供销社见证了那个时代的经济发展与社会变迁,成为了一代人心中难以磨灭的记忆。

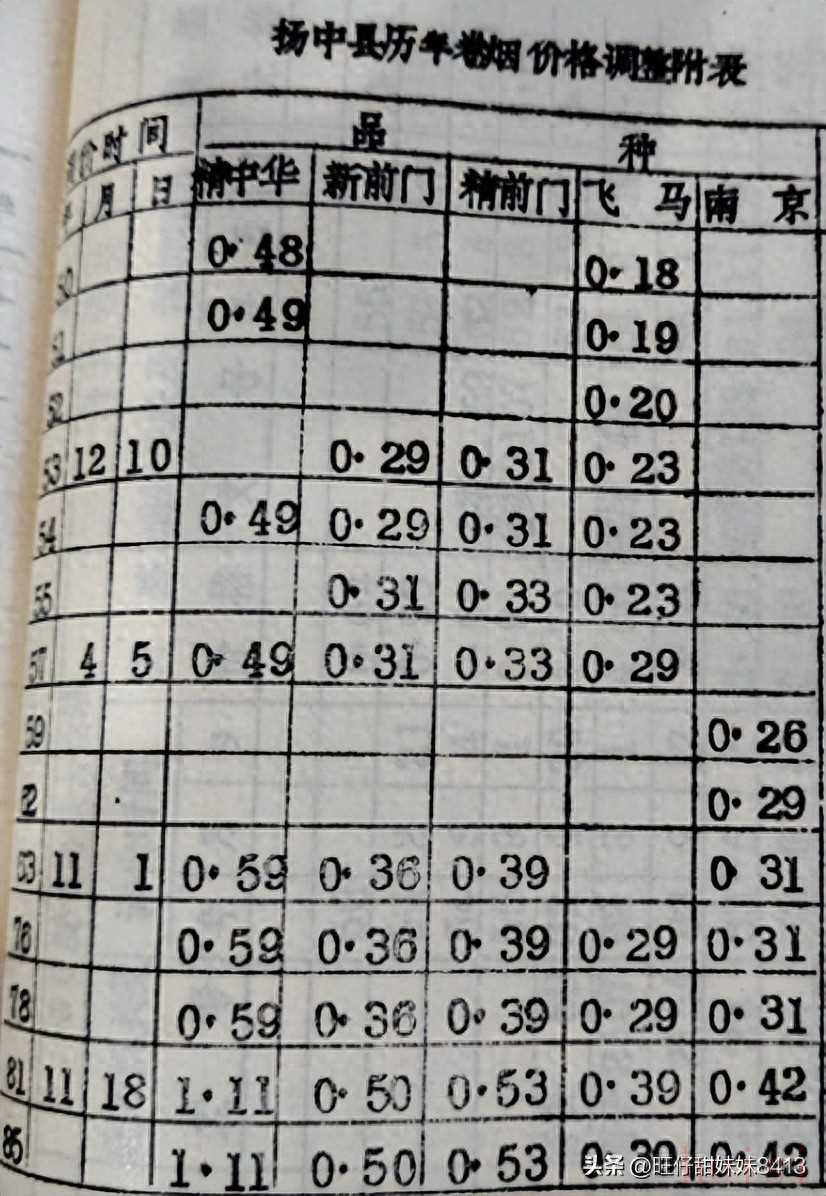

就是在这样充满历史韵味的供销社里,一张老烟价目表被偶然发现。这张价目表就像一把神奇的钥匙,瞬间打开了人们对过去香烟价格的好奇之门。当它出现在众人眼前时,仿佛时光倒流,将人们带回到那个物资凭票供应、香烟价格令人捉摸不透的年代。

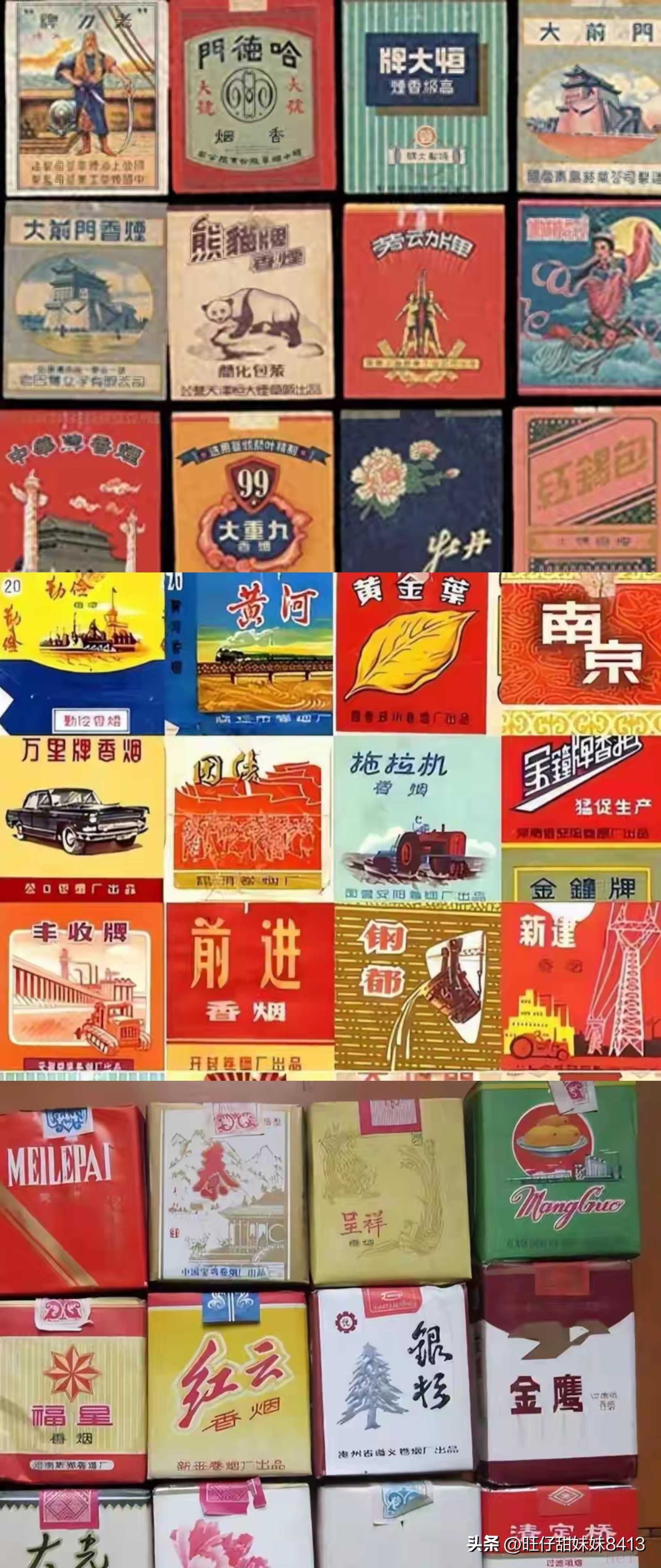

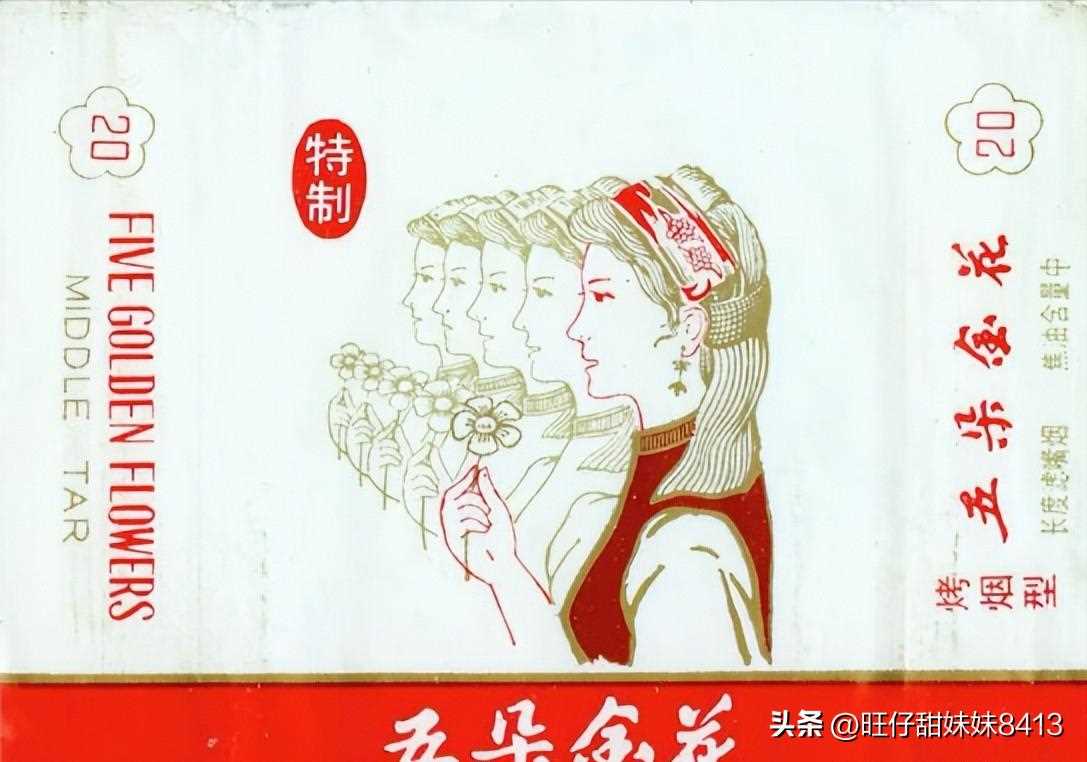

几款老香烟的价格故事

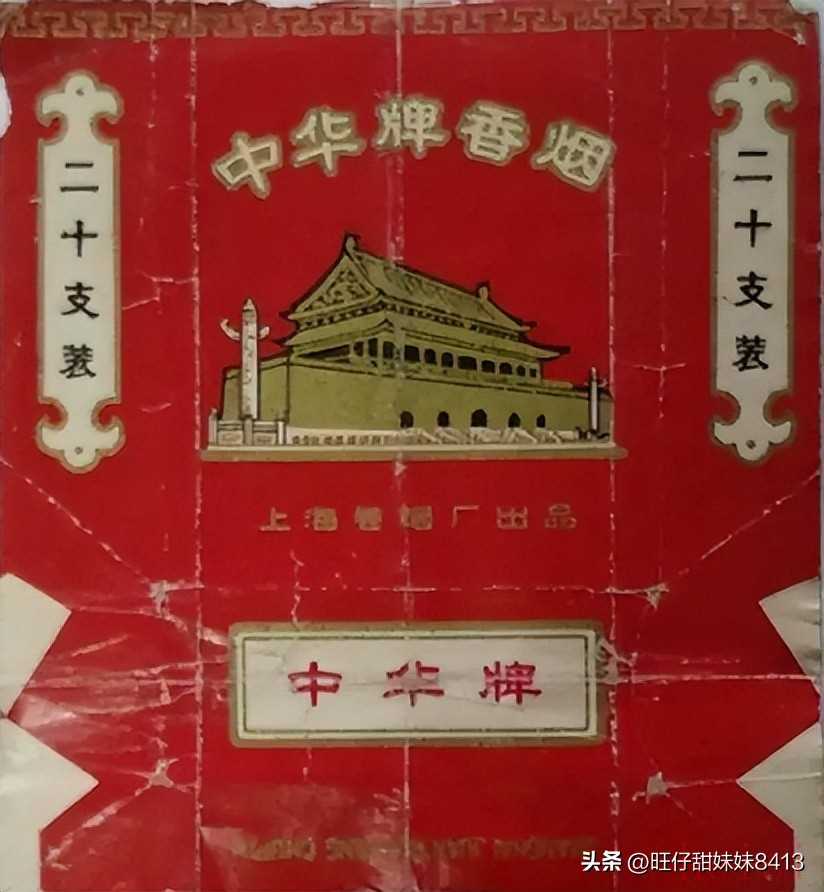

那时流传着一句顺口溜:“一云二贵三中华,红塔山上阿诗玛,黄果树下两朵花,牡丹之后是茶花”,从中足以看出中华香烟在人们心中的高端地位。当时,中华香烟属于紧俏商品,只有那些有身份、有地位的人才能有幸享用,普通老百姓只能望 “烟” 兴叹。

在那张珍贵的老烟价目表上,中华香烟无疑是最引人注目的存在。在七十年代,它的价格就已经达到了 0.6 元一盒 ,这样的价格在当时可不是一笔小数目。在一些大厂子里,领导年初一来拜年时,主家才会拿出一盒中华香烟来招待,可见其珍贵程度。

而且,在那个凭票供应的年代,中华香烟凭票购买的价格是 0.59 元,要是没有票,价格就飙升到了 1.3 元,这对于月工资只有二十块钱左右的工人来说,简直是天文数字,根本买不起。有人回忆,只在 1979 年抽过一次中华烟,那时还年轻,也嗅不出来好不好抽,可从那以后,就再也没有见过这款烟,可见其在当时的稀缺程度。

大前门香烟在五十年前也属于比较高档的香烟。在七十年代,精前门比新前门贵 2 分钱。它一直都是富裕家庭的象征,普通人家很难消费得起。1954 年的时候,大前门甚至拆开单支售卖,即便如此,还是看的人多,买的人少,因为价格超出了大多数人的承受能力。直到 1965 年,购买整盒大前门的人才逐渐多了起来,但也仅限于生活富裕的家庭。有网友分享,他父亲那辈人曾经几个人凑钱买了一盒大前门尝尝,在当时,这可是一件稀罕事。

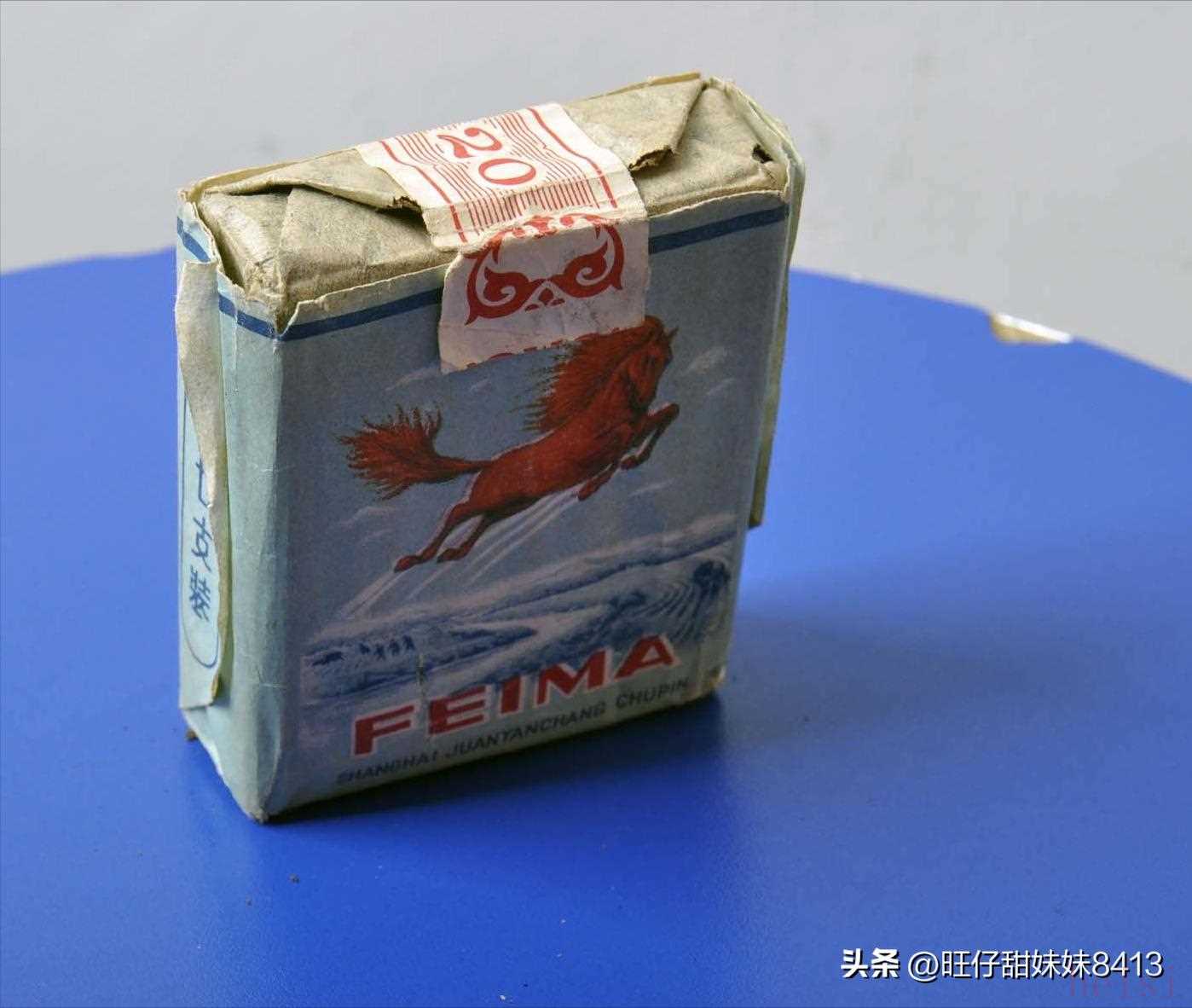

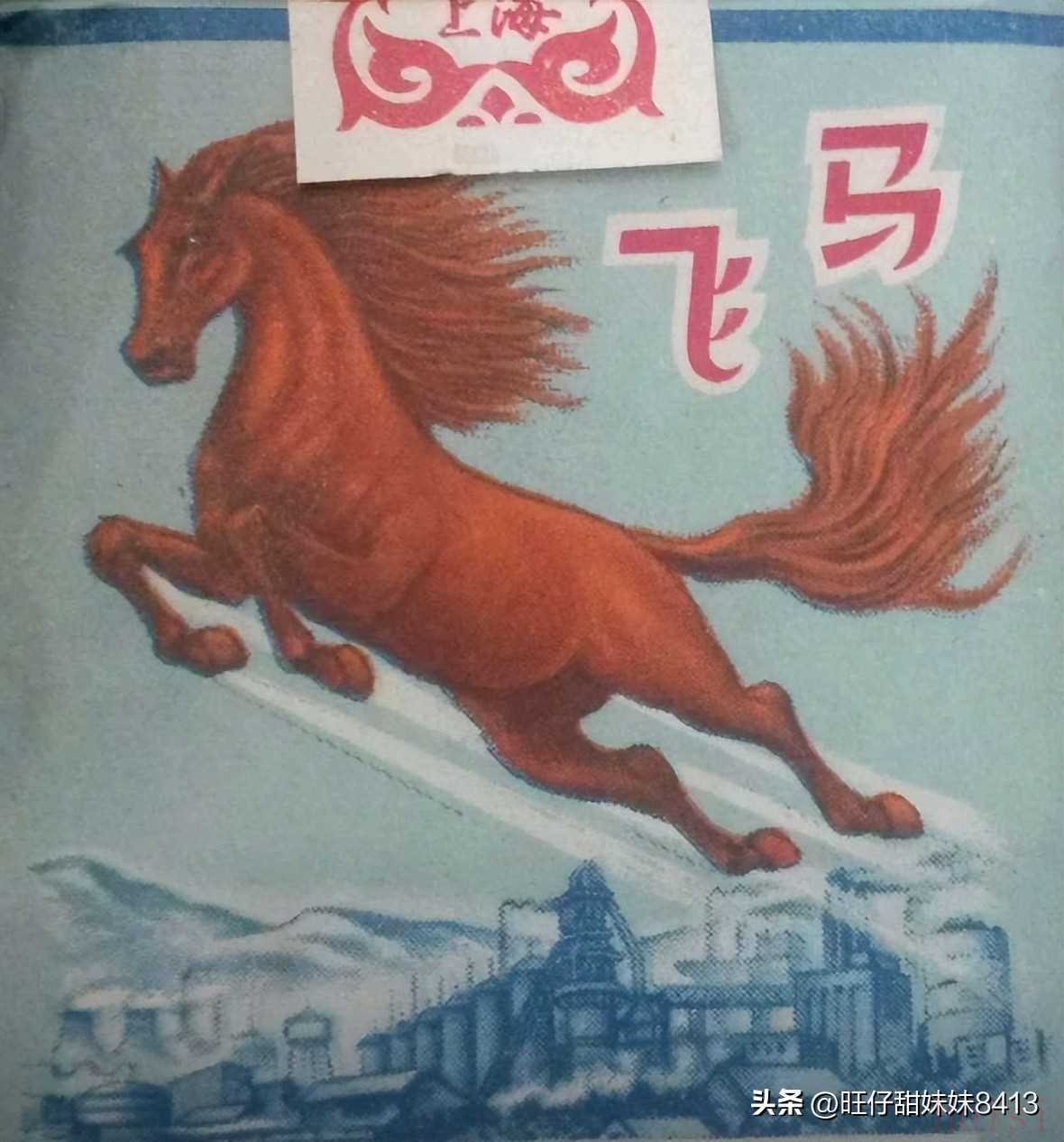

飞马牌香烟在当时也有着独特的地位。八十年代初期,有一幅对联写道:“飞马乘风大前门,绵曲九江二锅头”,从中可以看出飞马香烟在当时的知名度。几十年前,能抽得起飞马香烟的家庭都算是家境不错的,而且即便有钱,也常常需要走后门才能买得到。

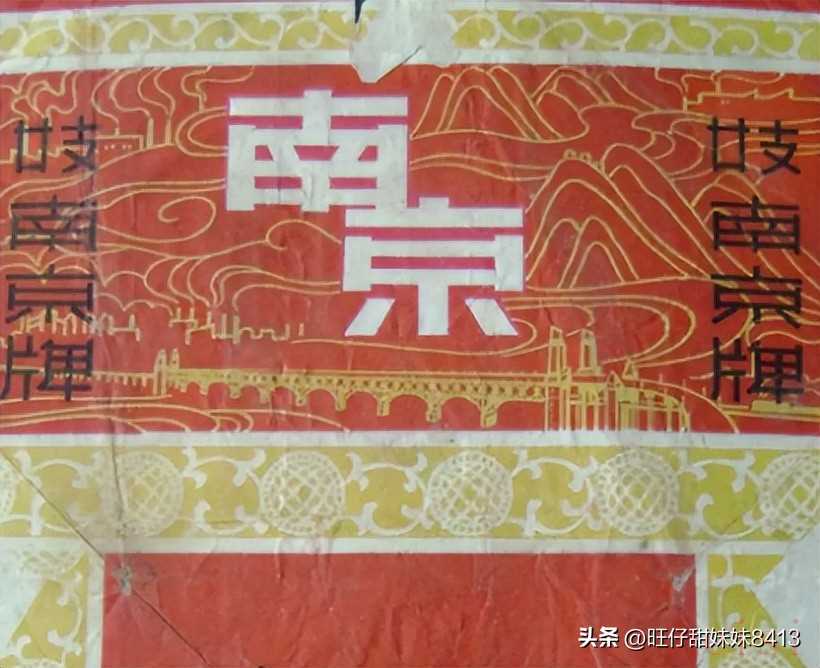

南京香烟对于很多人来说,也有着特殊的回忆。儿时的记忆,我的小学老师烟瘾特大,上课上着上着就出去抽一根南京烟,那烟味特别香。有一次,他趁老师出去,偷偷上讲台偷了一根,结果被老师发现,差点让他把一盒烟吃了。觉得那烟格外的香,那股香气至今都难以忘怀 。

五十年前烟价与收入的对比

我从15岁开始吸烟,至今已有50年。那时,我和同学一起买烟抽,几支几支地买,工资很低,一分钱、二分钱就能买到烟。火炬烟八分一包,勇士、联盟烟0.14元一包,计划烟大前门只有春节期间每个户口供应3包。我经历了从六七十年代、八九十年代到二十一世纪中国的烟草发展史,你们提到的烟名,绝大多数我都抽过、买过。随着外烟的进入,中国烟草价格从几分钱一包涨到几百元一包,但近三十年来,烟价越来越高,烟质却越来越差,越来越假。过去几角钱一包的烟丝特别香,现在百元一包的烟都比不上它们。

五十年前,人们的收入水平普遍较低,而香烟的价格却相对较高,这使得香烟成为了一种奢侈品。将当时的香烟价格与普通职工、农户的收入进行对比,更能凸显出烟价的昂贵。

在那个年代,普通农户的收入十分微薄。据相关研究资料显示,20 世纪 50 年代前期,普通农户一个月最多也就才六到九元的收入 。而飞马牌香烟在 1957 年时,一包的售价就已经上调到了两角九分,折算成整条烟,价格接近于三块钱。这意味着,农户一个月的收入购买不了三条飞马牌香烟。对于农户来说,购买香烟是一笔不小的开支,只有在特殊的场合或者经济条件较好的家庭才会偶尔购买。

普通职工的收入虽然相对农户高一些,但也并不富裕。有资料记载,七十年代一个普通工人工资约 38.87 元。中华香烟在七十年代的价格是 0.6 元一盒,一个月工资不吃不喝也就只能买 60 多盒中华烟。而且中华烟凭票购买的价格是 0.59 元,要是没有票,价格就飙升到了 1.3 元,这对于普通职工来说,是难以承受的价格。大前门香烟在七十年代,精前门比新前门贵 2 分钱,一条大前门的价格对于每月津贴只有 6 元的当兵人员来说,也是贵得离谱 。在 1977 年,一位当兵的网友每月津贴 6 元,而大前门一条的价格就达到了 3.6 元,金鹿也是 3.6 元一条,瑞金则是 3.1 元一条,他们根本买不起。

由此可见,五十年前的香烟价格在人们的收入中占比相当高,即便是相对较为平价的飞马牌香烟,对于普通家庭来说也是一笔不小的开支,更不用说中华、大前门等高档香烟了。这充分说明了当时的香烟价格确实非常昂贵,只有少数经济条件优越的人才能经常享用。

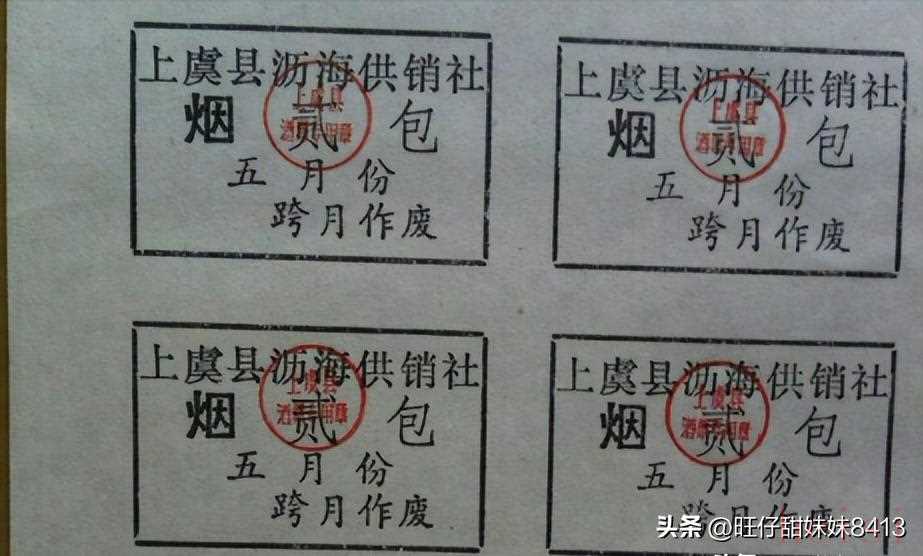

烟票,买烟的 “硬通货”

在那个物资匮乏的年代,香烟可不像现在这样,有钱就能随便买到,烟票可是购买香烟的 “硬通货”,有着至关重要的地位。烟票正式发行于 1958 年,起初只是部分地区对香烟购买实行管控,没想到效果显著,短短两年后,便在全国范围内推广开来,自此成为了烟民们购买香烟的 “必备凭证”,少了它,即便兜里有钱,也只能对着心仪的香烟望洋兴叹。

烟票的种类丰富多样,不同的票对应着不同品牌、不同档次的香烟。当时,不同岗位的人能分到的烟票数量和种类各不相同。在 60 年代,高级技工每月也只能分到一条烟的票据,而普通职工和老百姓分到的烟票就更少了。并且,供销社的香烟极少整条出售,大多都是按单盒来售卖和计算。这可让那些烟瘾大的老烟民们犯了难,烟票不够的时候,他们就会想尽各种办法去 “淘换” 烟票。

为了得到更多的烟票,大家各显神通。不少人会用粮票、油票、糖票、布票、肉票等其他票证去换烟票。在物资匮乏的年代,每一种票证都十分珍贵,能舍得用其他票证去换烟票,足以见得香烟在人们心中的地位。还有一些人会用烟票去向农民换购鸡蛋,这在当时也算是一种比较常见的 “货币流通” 行为。

价格背后的时代记忆

这张老烟价目表,就像是一部无声的纪录片,为我们生动地展现了五十年前的社会经济风貌。它不仅仅是一份简单的价格清单,更是那个物资匮乏时代的真实写照,承载着无数人的回忆与情感。

从这些老烟的价格和烟票的使用中,我们仿佛看到了那个时代人们的生活场景。为了买一包心仪的香烟,人们不惜用珍贵的粮票、油票去置换烟票;烟民们小心翼翼地呵护着每月有限的烟票,仿佛那是他们生活中的 “珍宝” 。

相信每一位读者看到这些老烟的价格,都会勾起心中那段关于香烟、关于过去生活的独特记忆。欢迎大家在评论区分享自己与老香烟的故事,让我们一起在回忆的海洋里,感受那些岁月的温度与美好 。#你钟爱哪种香烟#

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏