这个说法很有趣,也确实反映了一些消费者在选购运动品牌时的经历和感受。很多运动品牌,尤其是近年来发展迅速的国产品牌,其产品质量、设计、科技含量都提升到了一个新的水平,有时外观甚至与一些国际大牌非常相似,容易让人产生“误以为是外国货”的错觉。

以下列举4个常被提及,或者确实有过“误以为是外国货”经历的国产运动品牌,看看你是否也有过类似的“被坑”或“惊喜”的经历:

1. "李宁 (Li-Ning):"

"理由:" 李宁近年来通过“中国李宁”系列成功打入潮流界,其设计大胆、配色吸睛,很多款式(如“赤色警戒”、“悟道”)在外观上极具辨识度,甚至在国际上获得好评。很多时尚博主和明星穿着李宁出街,其高级感和设计感常常让人忽略它是一个国产品牌,误以为是某个欧洲设计品牌。当然,其基础款和功能性产品同样质优价廉。

2. "安踏 (ANTA):"

"理由:" 安踏集团旗下拥有多个品牌,其中主品牌安踏本身以及子品牌如斐乐(FILA,安踏收购)、迪桑特(Descente,部分合作或授权)、亚玛芬体育(Amer Sports,旗下拥有始祖鸟Arc'teryx, 可隆体育Salomon, 索康

相关内容:

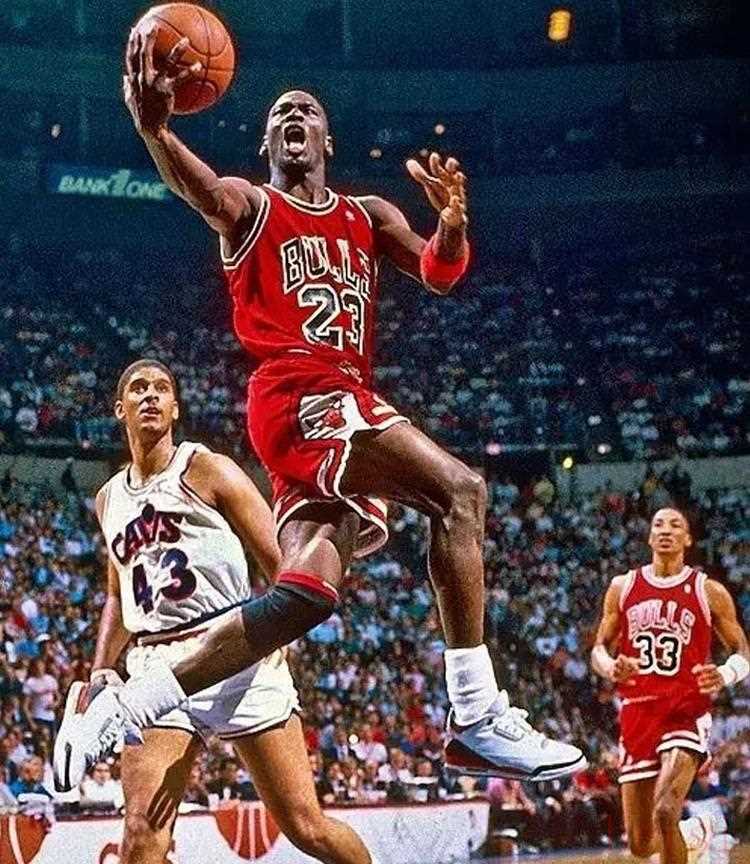

外国名字、洋气logo把你骗了几十块还是几百块?我朋友小李的尴尬故事你可能也经历过。前些年他在某二手群里看到一双“看起来很像AirJordan”的球鞋,英文名写得很洋气,价钱又便宜,结果拿到手才发现是国产乔丹QIAODAN,气垫、用料和做工都差了一个档次。说实话,那天他在同事面前的自信瞬间凉了半截,从此买鞋先查英文名成了他的硬性习惯。

不得不说,市场上确实存在一类靠“洋名+相似logo”吸睛的国产品牌。他们有的把名字取得像外国品牌,有的把鞋侧的标志设计得与国际大牌近似,再配上时髦的配色和社交媒体的种草,就足以让不太看源头的消费者掏钱。像曾经广为人知的中国乔丹QIAODAN就因名称和标识引发了长时间的争议和诉讼;阿迪王这样的名字也曾借着邻近的读音和视觉相似度抓住过一波眼球,之后又被诉讼和市场淘汰。与此同时,也有像Matnut这样外表像洋牌、其实走的是匠人工艺路线的国产新锐,穿起来颜值和舒适度都有亮点,但价格也不便宜,容易让人误以为“外国货更值钱”的既定印象得到强化。

这背后反映的不是单纯的品牌问题,而是消费心理和信息不对称的交织。都市中产群体里,品牌成了社交标签的一部分,买鞋买包有时不仅是为了实用,更是为了被认同。外国名字的品牌在视觉上自带溢价感,能短时间触发“虚荣心”的满足感。再加上电商标题党、社交平台断章取义的种草图,很容易制造一种错觉:价格便宜的洋名商品等同于捡了便宜货。

那么怎么避坑,又能保持时髦呢?我这几年观察和实操的经验是,先看英文原名和官网。真正的国际品牌英文名和官网域名通常是一致的,旗舰店也会在品牌官网有授权说明。其次看细节:鞋标、鞋盒上的条形码和货号能否在官网检索到相应款式;工艺层面,像气垫结构、碳板之类的技术参数能否在品牌资料中找到验证信息。再者,别把“看起来像”当作购买依据,尤其是价格在大牌常规区间大幅偏低时,先停一下,去多个渠道比对。还有一个实用方法是问售后和发票来源,正规授权的品牌通常能提供完善的售后和正品凭证。

另一方面,我们也不能一刀切否定所有“长得像洋牌”的国产品牌。近年来国货中的李宁、安踏类头部企业在设计和技术上确实进步明显,他们用原创设计和产品研发在逐步赢回消费者的信任。像Matnut这种在材料和工艺上下功夫的小众品牌,虽然名字听起来像洋牌,但它们在配色、鞋垫材料、三层鞋面工艺上确实有可见的投入,这类品牌值得用品质而非名字去判断。说白了,名字能骗一时,但工艺和体验骗不了人。

从长期趋势看,市场分化会愈加明显:一部分靠蹭洋气快速获利的品牌会被法务和消费者淘汰,另一部分真做产品力的国产品牌会获得更稳定的用户口碑。你要做的不是被名字牵着走,而是培养辨别力:看英文名、查官网、查货号、看做工、问售后,这几步基本能把大多数“伪外牌”挡在门外。与此同时,平台监管和品牌维权也在跟进,未来类似的混淆行为会越来越难长期存在。

说到这里,不妨给你一句我常挂在嘴边的话:名字能骗人,但工艺和售后会一直说真话。对于那些曾经穿过“以为是外国货”的国产品牌的人来说,尴尬或失望的经历其实是一种市场教育,慢慢会促使更多人用更理性的标准去买单。最后想问你一件事,你有没有因为名字或logo把国产当成外国货买过?那次购物给你带来了什么样的感受和教训,愿意说说吗?

(图片来源于网络,如有侵权联系删除)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏