关于您提到的“全智贤新剧公然辱华,相关代言被扒遭抵制”的情况,确实在2023年初引发了广泛的关注和讨论。

事件起因大致如下:

1. "剧集内容争议":韩国电视剧《我的解放日志》(My Liberation Log)中,由全智贤饰演的主角李代豪(Lee Dai-ho)在剧中扮演了朝鲜族角色,并涉及了涉及朝鲜半岛历史和民族情感的一些情节。部分观众认为剧中某些情节或台词对中国人(特别是汉族)进行了贬低或负面描绘,例如有片段被解读为表现中国男性刻板印象,或者涉及历史事件时的处理方式被认为具有争议性。

2. "“脚踩红旗”片段":其中,一个引起极大反感的片段是主角在全智贤饰演的朝鲜族角色与汉族角色发生冲突时,有被指“脚踩红旗”的动作。这一行为被许多中国人解读为对中国的侮辱性象征。

3. "“丑化大连”指控":也有评论认为剧中对大连这座城市或相关情节的描绘带有负面色彩,但这一点相较于“辱华”指控,讨论热度稍低。

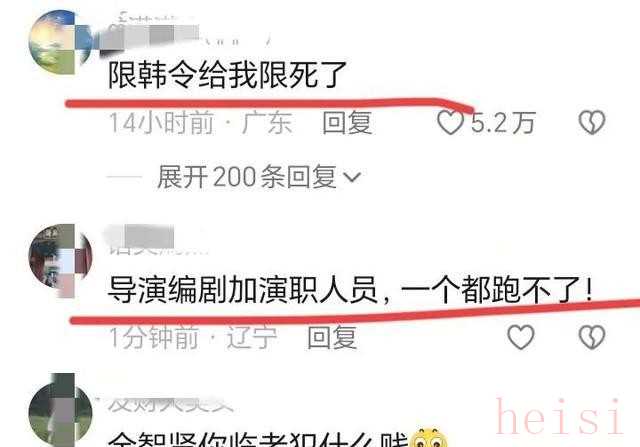

4. "公众反应与抵制":这些争议迅速在中国社交媒体上发酵,引发了大量网民的批评和愤怒。许多人对全智贤及其团队的处理方式表示不满,认为其作为公众人物,在涉及敏感民族和历史问题时未能谨慎处理。

相关内容:

一部韩剧,一句台词,火药味瞬间点燃舆论场。

第二段

在《暴风圈》的海报刷进国内社交平台前,很多人还记得全智贤在《来自星星的你》里穿高跟鞋追外星人的飒爽身影。没人料到,九年后她靠新剧回归,却在中国观众面前狠狠摔了一跤——场景失真、台词恶意、道具挑衅,三连击精准踩中国人底线,抵制声浪如滚雪球般越滚越大。

第三段

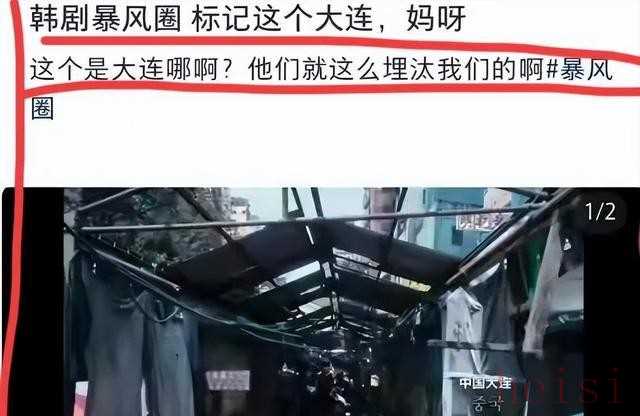

先看“破败大连”这一幕。剧组用香港老城区做外景,招牌却偏偏挂繁体字,再把色调压成灰绿色,连墙面霉斑都调到最明显。镜头扫过的垃圾堆、坑洼路面和晃动的霓虹灯管,全是后期刻意加码。真实的大连有东北最忙的港口、滨海公路和跨海大桥,夜里灯火能照出海鸥的影子;拿这样一座现代城市硬改成“废土”,观众当然炸锅。

第四段

视觉设计不是随手画草图那么简单,它往往从前期筹备开始就写进宣传手册,每个纹理都有出处。幕后团队选择旧楼群、做低饱和调色,等同于在“城市名片”上按下否定章,这绝非误操作。

第五段

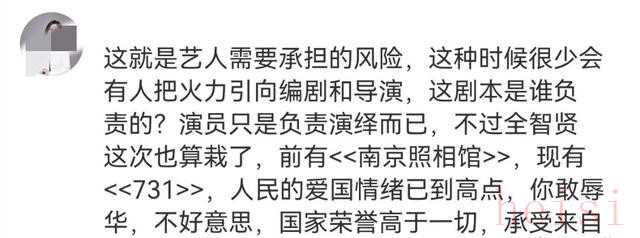

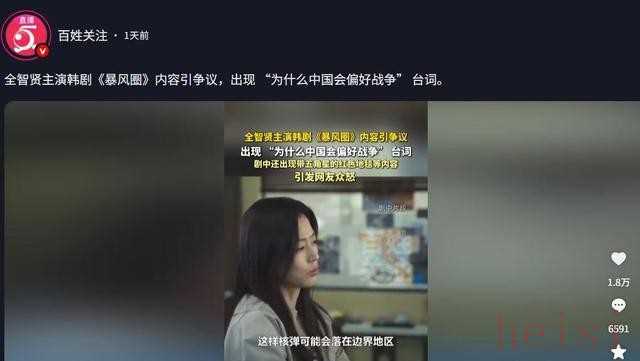

再说台词。“为什么中国会偏好战争?”这句对白在第六集出现不到五秒,却成为最刺耳的存在。剧本经导演、制片、审片三道流程,主演读本也要签字确认。全智贤在韩国是片酬榜前列的A咖,合同里通常包含“对角色设定拥有建议权”。她如果觉得不妥,完全可以提出修改,结果是照念不误。

第六段

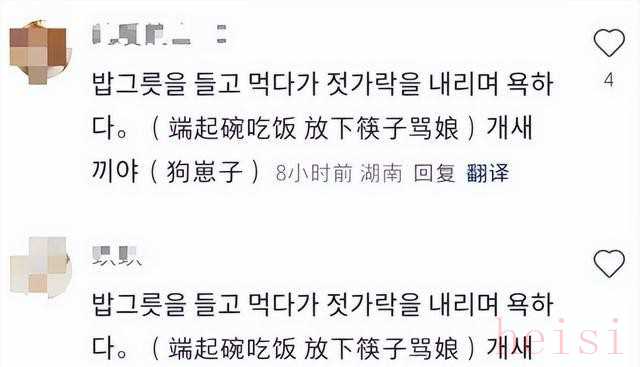

这等于亲手把自己多年来在华积累的好感全部推倒。2014年至今,全智贤在中国接过护肤品、饮料、服饰等十多个代言,广告片轮播频率一度逼近本土明星。细算下来,仅商业合作带来的收益已破三亿人民币。这些数字让“端起碗吃饭,放下碗骂娘”的指控显得更加刺目。

第七段

真正让观众怒火飙升的是那张会议室地毯。长方形、正红底色、中央五角星放大处理——视觉符号几乎和国旗重叠,只是把四颗小星省掉。人物走来走去时,高跟鞋、皮鞋反复踩踏中心星图,镜头还故意给了几个仰拍特写,象征意味呼之欲出。

第八段

服装与美术的从业者透露,大面积几何图案地毯成本比纯色高至少30%,预算紧张的电视剧组很少自讨苦吃。如果非要做,通常是为了强调剧情象征。一句话:他们知道风险,却还是做了。

第九段

事情发酵后的72小时,国内品牌方反应出现分化。有的立刻在官微删除合作物料,有的装聋作哑继续售卖联名产品。网友在评论区打出密集的“解约”字样,PR团队想删也删不完。

第十段

危机公关讲究黄金四小时,但明星与品牌绑定越深,切割的成本越高。全智贤主打的是“高端、优雅”人设,一旦贴上“辱华”标签,与她合作的珠宝、奢侈品就会面临形象反噬:继续用她,舆论预期跌,股票也可能跟着跌;换代言人,拍摄、宣发、渠道全要重来。

第十一段

有代言方内部员工爆料,合同条款里写明“触犯中国法律或伤害民族情感即视为重大违约”,赔偿额按剩余合同期计算。这笔钱对明星和品牌都是沉重负担,谁都不想先松口。

第十二段

社交平台上,抵制行动从发声升级到“技术流”。有人把《暴风圈》涉及的几段争议画面剪辑成短视频,加上时间轴、背景资料,再补充正面大连实拍对比,用数据说服观众:“这不是艺术夸张,而是别有用心。”

第十三段

舆论沸点过后,韩国娱乐圈里也起波澜。一位不愿具名的编剧在采访中承认,近年部分作品为了在海外求话题,会“嵌入政治符号”,搏流量赚点击;而演员往往依赖海外市场回收成本,他们默许这种擦边。

第十四段

可问题是,中国市场体量大到任何“国际化”都绕不开。2016年“限韩令”一出,韩国影视出口额立刻下跌两成以上。时隔七年,刚有公司冒头想重返中国,就再度踩雷,这种反复试探与碰壁,让资本犹豫更多。

第十五段

人们并非排斥韩国文化,而是排斥借文化之名行冒犯之实的作品。曾经的《釜山行》《寄生虫》在中国也口碑极高,因为它们尊重观众,不碰政治禁区。艺术价值和商业收益从来不是对立面,只要守住底线。

第十六段

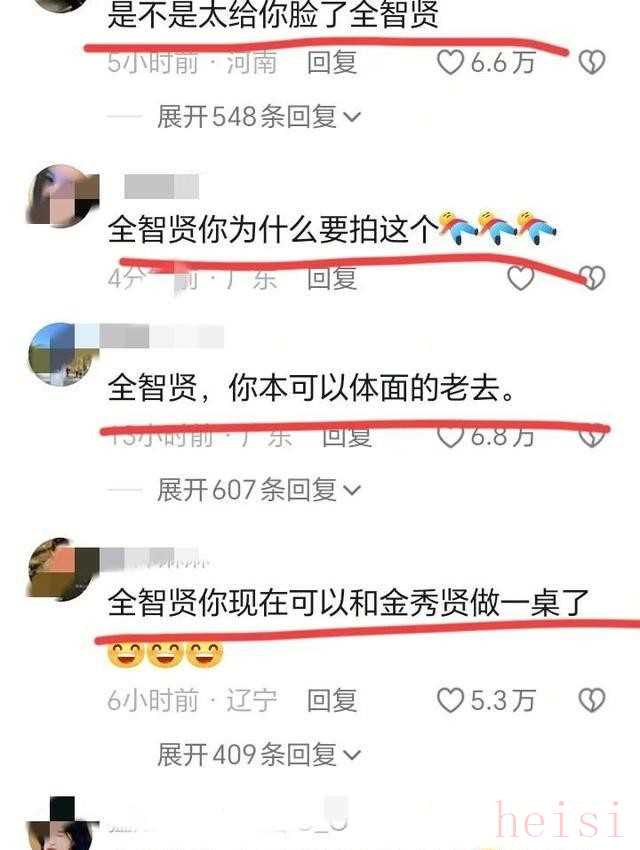

全智贤团队到目前为止未发布正式道歉,而是通过经纪公司简短声明“尊重剧组创作自由”。这番说辞直接点燃了第二波不满:创作自由从来不是伤害另一个国家尊严的挡箭牌。

第十七段

一位影视法务指出,《暴风圈》如果上线中国平台,需要通过广电审查,显然它没计划进入内地发行,却又利用网络传播迅速破圈。这种“境外先播—社交媒体二次发酵—引流线上付费”的模式,被不少制片公司视为规避审查的灰色渠道。

第十八段

但灰色渠道有高昂代价。只要观众不买账,点击量再高也变成负资产。全智贤的社交账号粉丝数一周内掉了四十多万,多年前积攒的人气不断蒸发,商业价值评估机构把她在华代言费预估从900万降到200万,还写上“风险极高”警示。

第十九段

回到作品本身,除了争议点,剧情水准也难言精良。剪辑跳轴、枪战动作慢一拍、人物动机忽左忽右,豆瓣短评集中吐槽“看不懂,也没兴趣看懂”。这说明观众并不是因为民族情绪才刷低分,而是剧本本身就没说服力。

第二十段

当创作偷懒遇到价值观硬伤,负面情绪被迅速放大,一切正面宣传都会反噬作者。这条规律放在现在的互联网环境里从未失效。

第二十一段

品牌方的下一步很清晰:要么赔付解约、止损;要么承受消费者抵制带来的营收下滑。对全智贤而言,花几年重塑人设也未必能回到巅峰,因为相似的国籍、语言、市场结构决定了同类型的替代者太多。

第二十二段

韩国经纪公司曾公开统计,顶流演员的海外收入有近六成来自中国。如果失去这块蛋糕,他们只能转向东南亚或北美,但那里的商业体系更成熟、分账更透明,走错一步就很难再翻倍回报。

第二十三段

回顾事件,真正带来警示的是“符号认知”——道具、色彩、语言不仅是美术元素,也是价值立场。创作者若无法做到起码的尊重,就别奢谈全球化。

第二十四段

观众的选择权被互联网放大,你可以随时取消关注、退订会员、向品牌留言。每一次点击都是投票,它决定了哪些内容被看见,哪些项目被淘汰。

第二十五段

所以问题的答案早已明晃晃写在屏幕上:尊重,比噱头更值钱。

第二十六段

事件落幕的方式,大概率是经济账而不是口水仗。随着损失加总,资源自然向更稳健的内容倾斜;而靠踩国旗、编黑台词博眼球的团队,只会被市场抛弃。

第二十七段

舆论如同显影液,先显出剧组的轻慢,又显出观众的底线。全智贤能否真正反思,外界不得而知,但可以肯定:在中国市场,没人愿意为无视尊严的“创意”买单。

第二十八段

余波尚在,警钟已敲。下一位准备端着中国饭碗、却想踩着中国面子的艺人,最好先想清楚成本。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏