毛主席时代,也就是新中国成立后至1976年毛泽东逝世这段时间,中国的经济条件相对较为困难,但也有一些在供销社红极一时的名牌产品。以下是一些在那个时代比较有名的品牌:

1. "上海牌手表" - 以其精准和耐用著称。

2. "永久牌自行车" - 是中国自行车的代表品牌。

3. "凤凰牌自行车" - 与永久牌齐名,也是当时的热门品牌。

4. "海鸥牌闹钟" - 被誉为“中国的钟表”。

5. "上海牌缝纫机" - 非常受欢迎的家庭用品。

6. "飞鸽牌自行车" - 与永久、凤凰并称“三大自行车”。

7. "双喜牌热水瓶" - 是家庭生活中不可或缺的物品。

8. "上海牌收音机" - 在那个没有电视的年代,是重要的信息来源。

9. "红梅牌香烟" - 是当时比较流行的香烟品牌。

10. "飞跃牌缝纫机" - 与上海牌缝纫机齐名。

如果你能认全这些品牌,那么说明你对那个时代有一定的了解,也可以说你是那个时代的见证者。当然,不同的人对“老”的定义可能不同,所以这只是一个相对的说法。

相关内容:

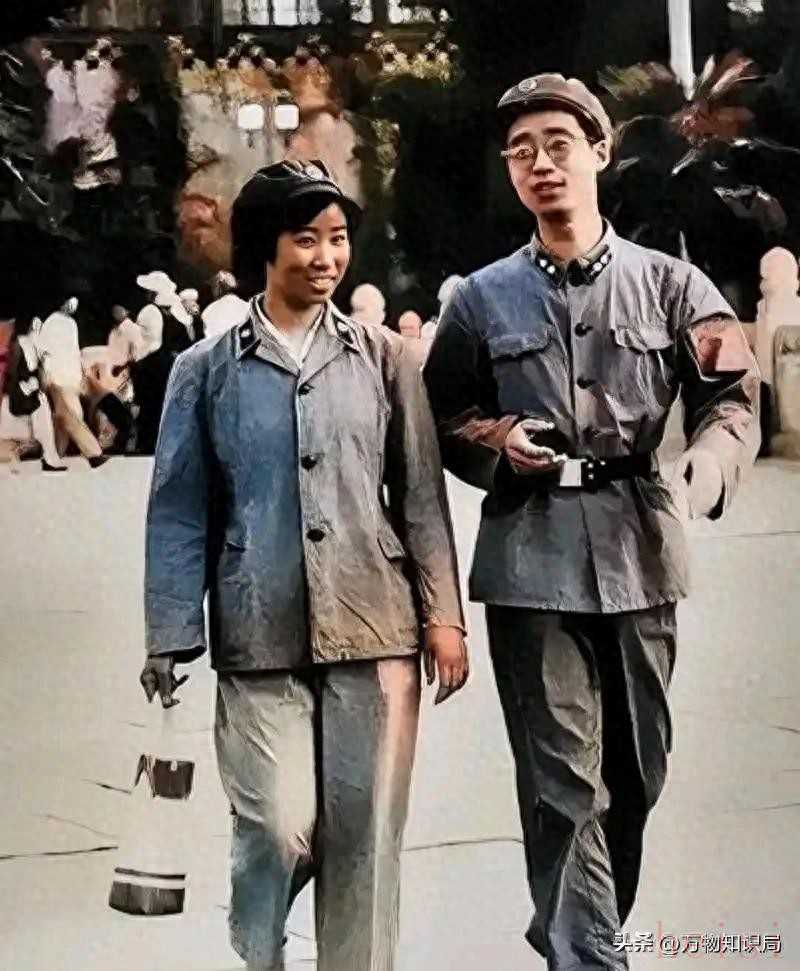

很难说几十年的风吹雨打会彻底掩埋什么。人们总能在家庭箱底、老照片角落里翻出几个时代的符号。手表、自行车、风扇,一堆名字甩出来,稀松平常——可对那个年代的年轻人来说,这些物件几乎等同于一份份小型的荣耀。

说毛主席时代的名牌,先直接来讲讲上海牌手表。这东西的名气不是虚吹出来的。1955年开始生产,工艺、稳定性没话说。那时候手表可不是现在的电子产品,随便地摊小店淘一个。它在当年和身份对等。柜台后边穿白衬衫的售货员,柜台前的顾客,递手、试戴,全神贯注。桌上一溜手表,看得人挑花了眼,认真的氛围冲淡了那个年代的物质拮据。这细节,谁见过都会多停几秒——柜台下没人抱怨价格,只有暗中的攀比和羡慕。说到底,这不就是自信的国货之光?

不过谁会想到,现在随意买个手表压力都没?可也有意思的是,上海表折腾几十年,品牌韧性远不如隔壁的茅台。光说精湛工艺,有点空了,但它的“时代金边”还真砸不掉!反而,许多戴过它的人,现在大多数已经当了祖父,子孙们还在用手机瞄时间,谁还念着它?这一句,不知刺不刺痛。

桌上老式华生风扇,开关按键带着金属质感。浅绿色机身,六棱底座,金属罩冷静地围住转叶。桌面还摆着笔记本和座机电话,画面像是谁恶作剧地拼出来一组复古拼图。有人会说一台风扇能有啥伟大?但华生风扇影响不小,外贸值撑到东南亚、非洲都有,底子厚到什么时候都能找到老顾客。他们都说老式风扇抗用,五年十年不坏,热天里最大噪音也就是咯噔一声。现代家电选择多了,华生反而有点边缘化,到今天,大概率成为博物馆里的展品。

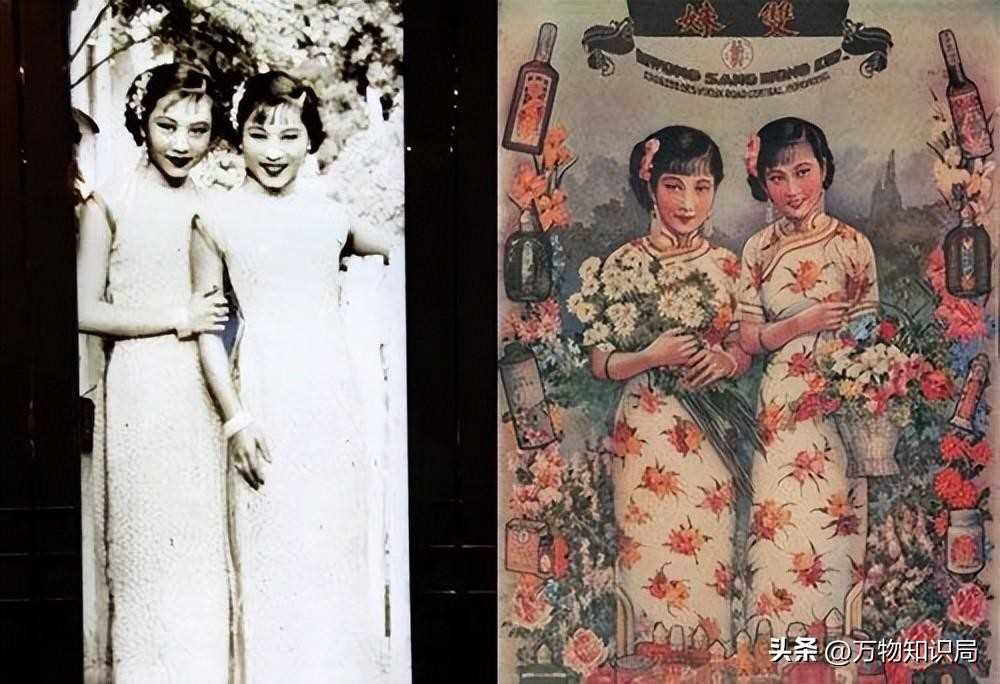

细数下去,双妹品牌化妆品也绕不开。老上海滩时的美颜标配。黑白照片上两个旗袍丽人站在那儿,温和浅笑,民国女性腼腆气质渗进照片里。画面里,右侧艳色手绘海报、绚丽服饰,与左侧单调色调形成碰撞。双妹在近年改头换面涅槃重生,手法很妙——传统工艺捡起来,外加点新瓶装旧酒。消费者一边捧场一边质疑:老味是不是真的还在?

细究细节,有些人看重的是包装、气息,还有那一口老上海腔调。有人会直接说,这牌子就是噱头,“现代人根本不用!”其实未必。翻朋友圈、直播间,类似双妹的“国潮回归”内容点赞可不少。至于说神奇还是致敬,就看你怎么选边站了。

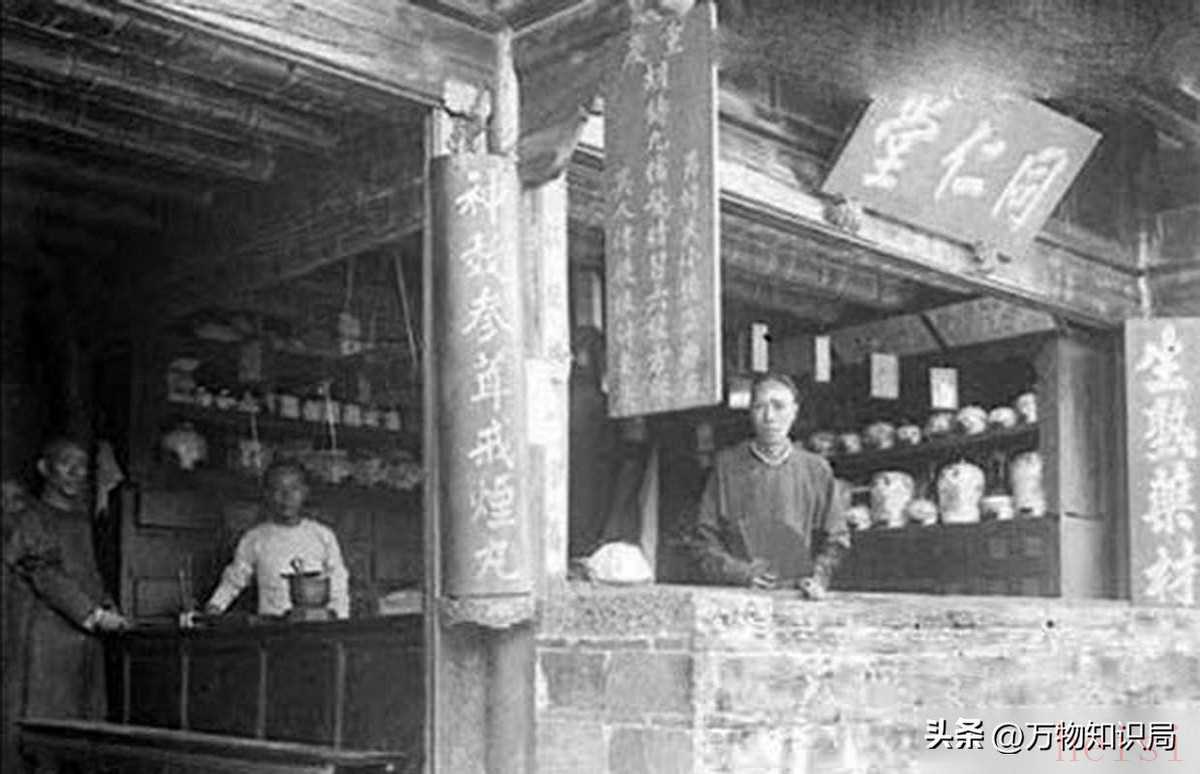

同仁堂门面气派到极致。两盏灯笼、牌匾、红墙绿窗,每层颜色都对比强烈。即便数百年风雨,也没能让它褪掉气势。八个字里写的是原则,也是生意经。“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”,多少人靠这行话信服地买药。其实说它古训倒不如说是一种遗传,那股子只问成分不问花样的民间信任。严格工艺守着传统,没人能轻易模仿精到。偏偏,这种看似不变的老字号,也几次因质量新闻被质疑,坊间议论不断。自相矛盾嘛?但就没人肯真的彻底放弃同仁堂。毕竟,真正的好药,还是得靠咱老百姓口口相传吧——还是说,有点落伍了?

再转到茅台酒。这个名字现在一提,就是“高端、国宴、收藏品”三连跳。可真追源到汉武帝时期的枸酱酒,追得有段像天方夜谭。清代成贡酒,各路戏台上都唱。白瓷瓶体,红色瓶盖配古典字体,很中国。茅台酒贴的标,就是专门摆弄气质的,连瓶子都透出份涵养。

世界名酒榜单常将茅台和苏格兰威士忌、科涅克白兰地排一起。数据上2023年茅台营收1615亿人民币,利润高达800亿,国内外市场双线飘红(据财报)。当然,茅台这酒发展路径有点像特例——稀缺、炒作、送礼、社交符号,光一个“难求”二字,就够不少人追捧。可老百姓平时真有那么多机会喝它?老实话,特供年代,更多人还是喝点廉价白酒。或许,茅台已经远离日常,成了国人心头高高在上的图腾。这么说合适吗?反正卖酒的很满意。

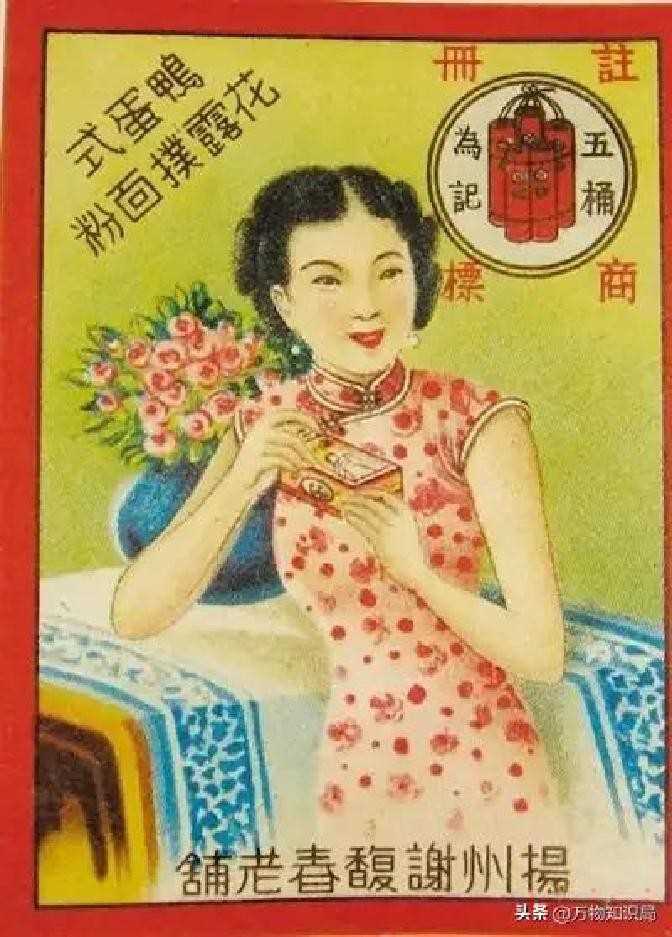

谢馥春化妆品。这个名字即使在90后耳朵里也算罕见,但要说老字号,它当之无愧。打出的名号“中华老字号化妆品企业”,百年传承。做粉香讲究,包装古雅。偶尔还能看到故宫IP联名,把传统技艺嫁接上现代化审美。购买者里,年轻人不少是“为情怀买单”,也有就是贪新奇。长期来说,这样的企业能否始终抓住年轻人眼球?各有说法。

北京牌电视机,是中国制造业自信的小开端。1958年产出第一台黑白电视,一瞬间,成了整个家庭的希望之源。谁家要有台北京牌电视,邻居全来蹲一晚上。电视木头壳体、弧形屏幕、金色边框,高级气息瞬间袭来。可用起来麻烦,信号飘、画面雪花、旋钮调来调去。现在想想,有点乐趣当年好像并不稀罕,毕竟那是全家老小唯一能看新闻、看戏的平台,总不能嫌弃吧?

凤凰牌自行车,不出奇地成了财富、地位双保险。骑着黑色钢架车身,流畅线条,银色把手,皮质车座。那时候谁若拥有一辆,几乎相当于今天的孤品潮鞋。新中国成立60年周年数据推算(公开资料),保存下来的凤凰车还有两成在骑。也就是说,结实耐用不能只是广告词。可现在,这类物件要不是时尚玩具,就是怀旧摆设。哪里还有人生死离不开自行车的故事?

蝴蝶牌缝纫机,沉甸甸的黑铁机身、金色雕花点缀,脚踏板吱呀作响。真现实啊,那时候家庭条件差点儿的,缝纫机是“三大件”顶流配置。补衣服、做窗帘、缝被罩,全靠它。说到底,不只是缝补工具,也是家庭小型创业的资本。有多少主妇靠它,后来撑起家业,细数可真不少。过去家庭“小手工业”的场景,今天难得再见。有点怀疑,如果真能召回往日老物件,谁还会再用脚踩着干活?现代人怕是嫌累。

不过,话又说回来,有的东西注定被淘汰。像收音机,谁还用?熊猫牌白壳收音机,有点厚重,两只筒子,两个大旋钮,从早到晚蹲新闻联播。价格便宜,信号强,哪家也都买得起。数据上看,1977年全国家庭拥有率已达90%。即便只是黑白电视陪衬,收音机却是家家户户获取信息的第一选择。有人说感情最深。可翻过头,现在成年人一天不用三五次手机几乎不可能。收音机连应急功能都开始边缘化。人的习惯其实没多忠诚,想想真让人无语。

别人家有电视,我们家守着缝纫机;别人家拼自行车,我们家追熊猫收音机。谁能想到互联网大潮席卷之后,这些曾经家喻户晓的名字变身回忆杀。新旧交替,有的品牌像茅台骑着风口远飞不可一世,有的品牌则悄然消散在市井小巷。

但说到底,年代的符号可不会因为遗忘而消失不见。它们被摆进展馆,被人专门收藏,也在故事里活着。记忆其实很吝啬,对一些事它不太愿意放手。新一代人的“心头好”有多重要?旧名牌在中国文化里那根线,始终没断。

行文所涉全部产品、企业发展状况、数据信息均来自公开可靠渠道,包括企业官方年报、国家行业统计局、新华网、新华社等权威媒体,均有校验。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏