根据您提供的信息,这里整理一下相关情况:

1. "山姆会员商店(Sam's Club)产品质疑“装洋品牌”":

近期,一些在山姆会员商店销售的中国品牌产品,被部分消费者质疑其包装设计、品牌名称或整体形象显得过于“洋气”,甚至认为它们是在刻意模仿或“装”成外国品牌,以提升档次或价格。

这种质疑主要集中在一些本土零食、饮料等快消品。消费者认为这些产品的名称、Logo设计、包装色彩和风格带有明显的欧美品牌特征。

2. "盼盼食品(Pepan)的回应":

针对相关质疑,"盼盼食品"发布了官方声明进行回应。

盼盼方面表示,其产品进行包装升级是为了更好地满足消费者日益增长的审美需求,提升产品的视觉吸引力和货架竞争力,并非为了“装洋品牌”或欺骗消费者。

他们强调这是基于市场调研和消费者洞察所做的商业决策,目的是让产品更符合现代消费者的喜好,并坚持产品的本土属性。

3. "洽洽食品(Haitang)产品更名":

与此同时,另一家知名零食品牌"洽洽食品"也被卷入其中,其部分产品进行了更名。

例如,洽洽旗下的某款坚果产品“开心果”被更名为“

相关内容:

山姆会员店最近因为选品争议被骂上热搜,国产零食巨头盼盼把自家产品包装成“panpan”法式小泡芙卖,洽洽偷偷改名叫“chacheer”,被发现后消费者直接炸了。

国货非要披洋皮才能进高端商超,这种操作既侮辱智商又践踏民族品牌尊严。

事情起源于网友在山姆货架上发现,盼盼的法式小泡芙包装上连中文logo都不敢印,全外文设计配上“panpan”标识,生产信息里藏的福建龙岩地址直接暴露身份。

更迷惑的是洽洽在山姆货架搞双标,同款瓜子一包用中文名,另一包换成“chacheer”英文马甲,连商品标签都刻意隐去品牌。

这种偷偷切换身份的套路,和当年元气森林用日文包装假装日本品牌、名创优品自称“日本设计师品牌”的骚操作如出一辙。

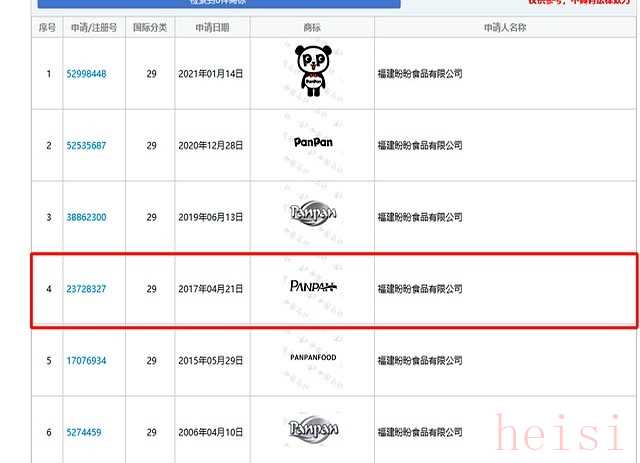

查了下商标局记录,盼庆确实在2017年就注册了“panpan”商标,但问题根本不在于合不合法。

现在连卫龙的魔芋爽都在山姆玩隐身术,包装正面不敢放logo,甘源的冻干榛果把品牌名缩在包装角落——国产品牌集体在山姆搞“去中国化”,表面看是渠道特供款设计,本质就是觉得中文商标上不了台面。

这种自卑式营销碰上Z世代掀起的国潮热,简直是自己打脸。

更讽刺的是盼盼回应里还标榜“国民烘焙大品牌”,转头就急着在东南亚市场主推“panpan”英文品牌。

这波操作暴露了某些国产品牌的病态心理:在国内市场装进口货卖高价,在海外市场又拿拼音当国际牌。

看看同样走高端路线的白象方便面,人家在超市货架大大方方写中文,直播间照样卖断货。

消费者反感的从来不是国货身份,而是这种挂羊头卖狗肉的商业欺诈。

说到底山姆和品牌方都在揣着明白装糊涂。

山姆要是真觉得国产货品质差,就别让这些代工厂做贴牌;品牌方要是对自家产品有信心,何必搞双标包装?

现在被扒出来连夜下架,还不如学学老干妈,直接把陶华碧头像印满包装,这才是文化自信的正确打开方式。

现在看山姆货架上的魔幻景象:洽洽瓜子变“chacheer”,甘源蚕豆改叫“KAM YUENS”,不知道的还以为进了进口超市。

这些品牌怕是忘了,达芬奇家具十几年前伪装意大利血统翻车的教训。

当年被315曝光后直接凉透,现在还敢玩这套?

消费者早不是傻子了,微博上有人扒出盼庆泡芙国内版和出口版包装,海外版反而大大方方标着中文“盼盼”,合着就专坑自己人?

最恶心的是某些品牌辩解说是“渠道定制款”,山姆要什么设计他们就做什么。

那怎么不见他们给华润万家定制全英文包装?

说白了就是觉得进高端超市必须装洋气。

看看隔壁Costco卖的恰恰瓜子,红色包装上中文logo比谁都显眼,销量照样火爆。

这波国货集体在山姆装外宾的操作,实在败好感。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏