香港的“四大英资洋行”通常指的是在殖民时期对香港经济有深远影响,并且规模庞大、业务多元的英资企业。虽然这些公司经历了合并、重组、私有化等变化,其名称和业务范围也发生了很大变化,但它们的历史渊源和部分业务仍然存在于今天的商业世界。

以下是目前可以追溯其历史渊源的“四大英资洋行”的现状:

1. "渣打银行 (Standard Chartered Bank)"

"历史渊源:" 渣打银行是香港历史最悠久的银行之一,于1853年在香港成立,最初名为“香港上海汇理银行”(Hongkong and Shanghai Banking Corporation, HSBC),是英资洋行体系的重要组成部分,提供金融服务、贸易融资等。

"现状:" 2000年,香港上海汇理银行(HSBC)与英国渣打银行(Standard Chartered Bank)合并,组成新的渣打银行。如今,渣打银行在香港仍然是一家主要的国际银行,继续提供广泛的银行和金融服务。

2. "怡和洋行 (Jardine Matheson)"

"历史渊源:" 怡和洋行是香港历史最悠久、规模最大的英资洋行集团,于1832年由约翰·渣甸(John Jardine)和罗伯特·马地臣(Robert Matheson)在香港创立。业务范围极其广泛,曾涉及贸易、航运、

相关内容:

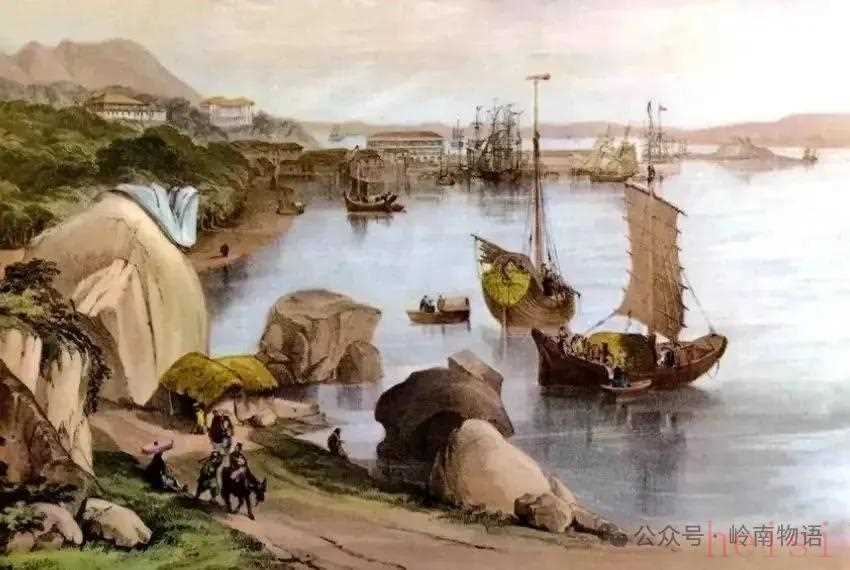

维多利亚港的晨曦曾映照无数商船的桅杆,其中英资洋行的旗帜随风猎猎作响。百年风云变幻,这些经济巨人——怡和洋行、和记黄埔、太古集团与会德丰,何以在资本洪流中存续?

维多利亚港的晨曦曾映照无数商船的桅杆,其中英资洋行的旗帜随风猎猎作响。百年风云变幻,这些经济巨人——怡和洋行、和记黄埔、太古集团与会德丰,何以在资本洪流中存续? 它们不仅是殖民贸易的缩影,更是转型求生的见证。今天,我们透过历史的烟尘,探寻这四大巨擘的浮沉,他们的命运如何折射香港的变革?答案藏在资本的数字与掌舵者的宣言中,等你一同拨开迷雾。

它们不仅是殖民贸易的缩影,更是转型求生的见证。今天,我们透过历史的烟尘,探寻这四大巨擘的浮沉,他们的命运如何折射香港的变革?答案藏在资本的数字与掌舵者的宣言中,等你一同拨开迷雾。

怡和洋行

1832年,苏格兰医师威廉·渣甸(William Jardine)与商人詹姆斯·马地臣(James Matheson)在广州创立怡和洋行(Jardine Matheson),初始资本折合白银120万两(约19世纪标准,来源于《东印度公司档案》)。《南京条约》签署后,1842年总部迁至香港,它迅速成为远东最大鸦片贸易商。怡和控制香港早期贸易命脉,史学家布莱克在《怡和集团150年》中指出:"货舱满载鸦片与丝绸,将殖民地化为财富引擎,它的商船穿梭如织,构建了维多利亚港的原始繁荣。" 在香港历史上,怡和扮演着核心经济操控者的角色,垄断进出口贸易,推动港口建设(如1860年代的九龙码头),并为英国殖民政府提供融资,巩固了东西方资本桥梁。

然而,时代浪潮不可逆:1950年代后,怡和退出鸦片业务,转型多元化。如今,它仍由英资控股(施怀雅家族),总资产达870亿美元(2023年报),经营地产、零售与酒店产业——旗下文华东方酒店、7-Eleven港澳经营权、置地集团覆盖全球。在香港,怡和持有中环18%甲级写字楼(如怡和大厦),内地业务如北京王府中环和上海静安嘉里中心,年租金收入超10亿美元。第六代主席班哲明·凯瑟克2022年称:"我们的历史是警示,但未来属于中国机遇——从贸易到地产,每一步转型都在学习东方消费之海。"怡和的变迁映射资本韧性:创始人马地臣曾誓言:"商业不是征服土地,而是织造全球利润之网"(马地臣日记,1835年)。今日资产涵盖能源、农业,在香港内地直接雇佣超5万人。2023年内地地产销售增长15%,印证洋行能随时代重生。

然而,时代浪潮不可逆:1950年代后,怡和退出鸦片业务,转型多元化。如今,它仍由英资控股(施怀雅家族),总资产达870亿美元(2023年报),经营地产、零售与酒店产业——旗下文华东方酒店、7-Eleven港澳经营权、置地集团覆盖全球。在香港,怡和持有中环18%甲级写字楼(如怡和大厦),内地业务如北京王府中环和上海静安嘉里中心,年租金收入超10亿美元。第六代主席班哲明·凯瑟克2022年称:"我们的历史是警示,但未来属于中国机遇——从贸易到地产,每一步转型都在学习东方消费之海。"怡和的变迁映射资本韧性:创始人马地臣曾誓言:"商业不是征服土地,而是织造全球利润之网"(马地臣日记,1835年)。今日资产涵盖能源、农业,在香港内地直接雇佣超5万人。2023年内地地产销售增长15%,印证洋行能随时代重生。

和记黄埔:华资崛起的象征

1860年,英国人约翰·杜克(John Duick)在香港创立和记洋行(Hutchison),初始资本仅5万港元(《香港贸易史,1850-1900》纪录)。起初,它主推航运与仓储,推动香港从渔村变为全球物流枢纽。20世纪中,和记在香港历史上扮演关键角色:建设葵涌码头,打通贸易通道,带动就业潮(1950年代创造10万岗位)。但命运在1979年转向:华人巨子李嘉诚以6.2亿港元从汇丰收购22.4%股权,标志英资堡垒首次易主。李嘉诚签约时高呼:"这不是一场交易,而是新香港的黎明破晓——资本力量从此本地化,滋养本土血脉。"

如今,和记黄埔已完全被华人资本控股(隶属长江和记实业,001.HK),资产总额1520亿美元(2023财报),经营港口、零售与电信产业。在香港,它掌控52个港口(如香港国际货柜码头),内地业务深植:上海港集装箱吞吐占全球28%,屈臣氏门店4200家覆盖500城(贡献集团营收39%)。2023年内地收入增长12%,体现华资转型成功——从殖民工具化为本地引擎。和记的崛起证明资本自由:杜克创始时感慨:"小资本可撬动大洋,香港是世界的货舱"。今日业务延至欧洲3G网络,屈臣氏全球1.6万店(内地年销售超千亿)。李嘉诚名言仍在回响,洋行今成民生之盾。

如今,和记黄埔已完全被华人资本控股(隶属长江和记实业,001.HK),资产总额1520亿美元(2023财报),经营港口、零售与电信产业。在香港,它掌控52个港口(如香港国际货柜码头),内地业务深植:上海港集装箱吞吐占全球28%,屈臣氏门店4200家覆盖500城(贡献集团营收39%)。2023年内地收入增长12%,体现华资转型成功——从殖民工具化为本地引擎。和记的崛起证明资本自由:杜克创始时感慨:"小资本可撬动大洋,香港是世界的货舱"。今日业务延至欧洲3G网络,屈臣氏全球1.6万店(内地年销售超千亿)。李嘉诚名言仍在回响,洋行今成民生之盾。 太古洋行1816年,约翰·施怀雅(John Swire)在利物浦创立太古洋行(Swire Group),1870年斥资25万英镑(约当值白银200万两)进入香港,建立亚洲最大糖厂(《施怀雅家族史,1800-1900》载)。

太古洋行1816年,约翰·施怀雅(John Swire)在利物浦创立太古洋行(Swire Group),1870年斥资25万英镑(约当值白银200万两)进入香港,建立亚洲最大糖厂(《施怀雅家族史,1800-1900》载)。 它在香港历史中扮演产业先驱角色:投资糖业、航运与航空(如1920年代的国泰航空),推动工业现代化。史学家说:"太古织就了香港的骨肉,从车间到蓝天,它让渔村跃为枢纽。" 至今,太古仍由英资控股(施怀雅家族),资产总额1310亿美元(2022年报),经营航空、地产与饮料产业——国泰航空(持股45%)、太古地产(持有太古广场),及太古可口可乐(覆盖11省)。

它在香港历史中扮演产业先驱角色:投资糖业、航运与航空(如1920年代的国泰航空),推动工业现代化。史学家说:"太古织就了香港的骨肉,从车间到蓝天,它让渔村跃为枢纽。" 至今,太古仍由英资控股(施怀雅家族),资产总额1310亿美元(2022年报),经营航空、地产与饮料产业——国泰航空(持股45%)、太古地产(持有太古广场),及太古可口可乐(覆盖11省)。 在香港,太古地产管理超20栋地标;内地业务如北京三里屯太古里与成都远洋太古里,地产组合估值380亿港元(年租增8.5%)。2023年内地客流量增长20%,显示资本在地化。创始人的信念不灭:约翰·施怀雅1870年道:"航线链通利润,香港是我族永恒的锚点"。今日业务包括公益教育(港大赞助),印证洋行可持续为舟。

在香港,太古地产管理超20栋地标;内地业务如北京三里屯太古里与成都远洋太古里,地产组合估值380亿港元(年租增8.5%)。2023年内地客流量增长20%,显示资本在地化。创始人的信念不灭:约翰·施怀雅1870年道:"航线链通利润,香港是我族永恒的锚点"。今日业务包括公益教育(港大赞助),印证洋行可持续为舟。会德丰

1925年,英国人乔治·马登(George Marden)在香港整合多家贸易行创立会德丰洋行(Wheelock),初始资本不详(整合成本约100万港元,据《香港英资研究》)。起初专注航运,1950年代成为香港最大船东,推动全球物流网,创造就业与经济稳定。马登曾反思:"航运是风浪的游戏,香港需要更稳根基"。1980年代华人巨子包玉刚以21亿港元收购,打造最大并购案——会德丰从此由华人资本控股。

今日,它已是纯地产集团(2017年私有化估值3450亿港元),资产聚焦商业地产:香港海港城与时代广场年收入超50亿港元;内地合作项目如上海会德丰国际广场与苏州印象城(2023出租率97%)。包玉刚的名言仍在回响:"投资土地,胜过征服海洋"。会德丰的历史证明转型之力:从航运霸业到地产大亨,为港注入新活力。

今日,它已是纯地产集团(2017年私有化估值3450亿港元),资产聚焦商业地产:香港海港城与时代广场年收入超50亿港元;内地合作项目如上海会德丰国际广场与苏州印象城(2023出租率97%)。包玉刚的名言仍在回响:"投资土地,胜过征服海洋"。会德丰的历史证明转型之力:从航运霸业到地产大亨,为港注入新活力。

维多利亚港的波涛曾载着殖民贸易的帆影,四大英资洋行——怡和、和记、太古与会德丰,从19世纪的血脉中诞生,如今却已融入香港的经济肌理,化作一部资本蜕变的史诗。1832年怡和在广州以120万两白银起家,1860年和记于香港扎根,1870年太古登陆东方,1925年会德丰应运而生;它们曾是殖民统治的经济柱石,掌控鸦片、航运与码头,为香港从渔村跃升为亚洲枢纽注入原始动力——史学家布莱克在《怡和集团150年》中警示:"这些洋行织就了财富网络,却也背负着历史的重荷"。

维多利亚港的波涛曾载着殖民贸易的帆影,四大英资洋行——怡和、和记、太古与会德丰,从19世纪的血脉中诞生,如今却已融入香港的经济肌理,化作一部资本蜕变的史诗。1832年怡和在广州以120万两白银起家,1860年和记于香港扎根,1870年太古登陆东方,1925年会德丰应运而生;它们曾是殖民统治的经济柱石,掌控鸦片、航运与码头,为香港从渔村跃升为亚洲枢纽注入原始动力——史学家布莱克在《怡和集团150年》中警示:"这些洋行织就了财富网络,却也背负着历史的重荷"。 时光流转,百年激荡中,怡和与太古仍由英资家族掌舵,而和记与会德丰已被华人资本收编,李嘉诚1979年以6.2亿港元收购和记、包玉刚1980年以21亿港元拿下会德丰,标志着华资崛起的浪潮。如今,四巨头总资产超5000亿美元,业务从地产、航空到零售(如太古的国泰航空、会德丰的海港城),在香港推动就业与创新,在内地扎根发展(如怡和的北京王府中环),不再是殖民工具,而是本土化的经济引擎,印证香港从依赖型贸易港转型为全球金融中心的旅程。

时光流转,百年激荡中,怡和与太古仍由英资家族掌舵,而和记与会德丰已被华人资本收编,李嘉诚1979年以6.2亿港元收购和记、包玉刚1980年以21亿港元拿下会德丰,标志着华资崛起的浪潮。如今,四巨头总资产超5000亿美元,业务从地产、航空到零售(如太古的国泰航空、会德丰的海港城),在香港推动就业与创新,在内地扎根发展(如怡和的北京王府中环),不再是殖民工具,而是本土化的经济引擎,印证香港从依赖型贸易港转型为全球金融中心的旅程。 这些洋行与香港命运休戚与共:19世纪,它们修建港口、创造数十万岗位,撑起香港GDP的骨架;战后,怡和退出鸦片转向地产、和记从航运化为民生品牌,以坚韧拥抱变革;回归后,资本转移(如华人收购)更象征主权回归的深层烙印——李嘉诚曾说"华资崛起是新黎明的序曲",而今四巨头贡献香港10%的就业率,成为稳定基石。维多利亚港的浪花未曾停歇,洋行的故事在东方曙光中重铸自身:怡和与太古依旧英资掌舵,和记与会德丰已化为华资丰碑。商业无永恒边界,适者生、变者兴。

这些洋行与香港命运休戚与共:19世纪,它们修建港口、创造数十万岗位,撑起香港GDP的骨架;战后,怡和退出鸦片转向地产、和记从航运化为民生品牌,以坚韧拥抱变革;回归后,资本转移(如华人收购)更象征主权回归的深层烙印——李嘉诚曾说"华资崛起是新黎明的序曲",而今四巨头贡献香港10%的就业率,成为稳定基石。维多利亚港的浪花未曾停歇,洋行的故事在东方曙光中重铸自身:怡和与太古依旧英资掌舵,和记与会德丰已化为华资丰碑。商业无永恒边界,适者生、变者兴。 声明:

声明:文字原创,未经授权,不得转载和抄袭,侵权必究。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏