马可。这个口号“以无用之用,让世界看见中国原创”非常有意思,它蕴含着一种深刻的哲学和艺术追求。我们可以围绕这个口号进行一次对话。

"马可:" 嗨!很高兴和你探讨这个口号。“以无用之用,让世界看见中国原创”。我觉得这说得很有味道,有点像道家“无用之用,方为大用”的启发,但又非常具体地指向了“中国原创”和“让世界看见”。

"我:" 是的,我也有同感。这个口号很有力量,它挑战了我们通常对“有用”的定义。在商业逻辑主导的今天,很多时候,“有用”被狭隘地理解为直接的经济效益或功能性。而这个口号,恰恰是反其道而行之,它强调的是那些看似不直接产生经济效益,甚至不被主流视为“必需品”的东西。

"马可:" 对!比如艺术创作、纯粹的科研探索、非物质文化遗产的传承等等。这些在短期内可能看不到明确的“用”,但它们恰恰是一个文化、一个国家最核心的、最独特的部分。它们是思想的火花,是审美的源泉,是民族精神的体现。从这个角度看,“无用之用”,恰恰是滋养“有用之用”的土壤。一个只追求短期功利的社会,是难以产生真正伟大的原创的。

"我:" 说得太好了!它点出了原创的本质。真正的原创,往往源于内心的驱动和对美的

相关内容:

马可:『無用』品牌主理人、设计师

奋斗语录:时尚不应该是脱离土地的表演,而是人与自然的共生;真正的奢侈不是占有,而是懂得节制和珍惜;以“慢”回应“快”,以“拙”代替“巧”,以“無用”超越“有用”。

视频加载中...

Transparency

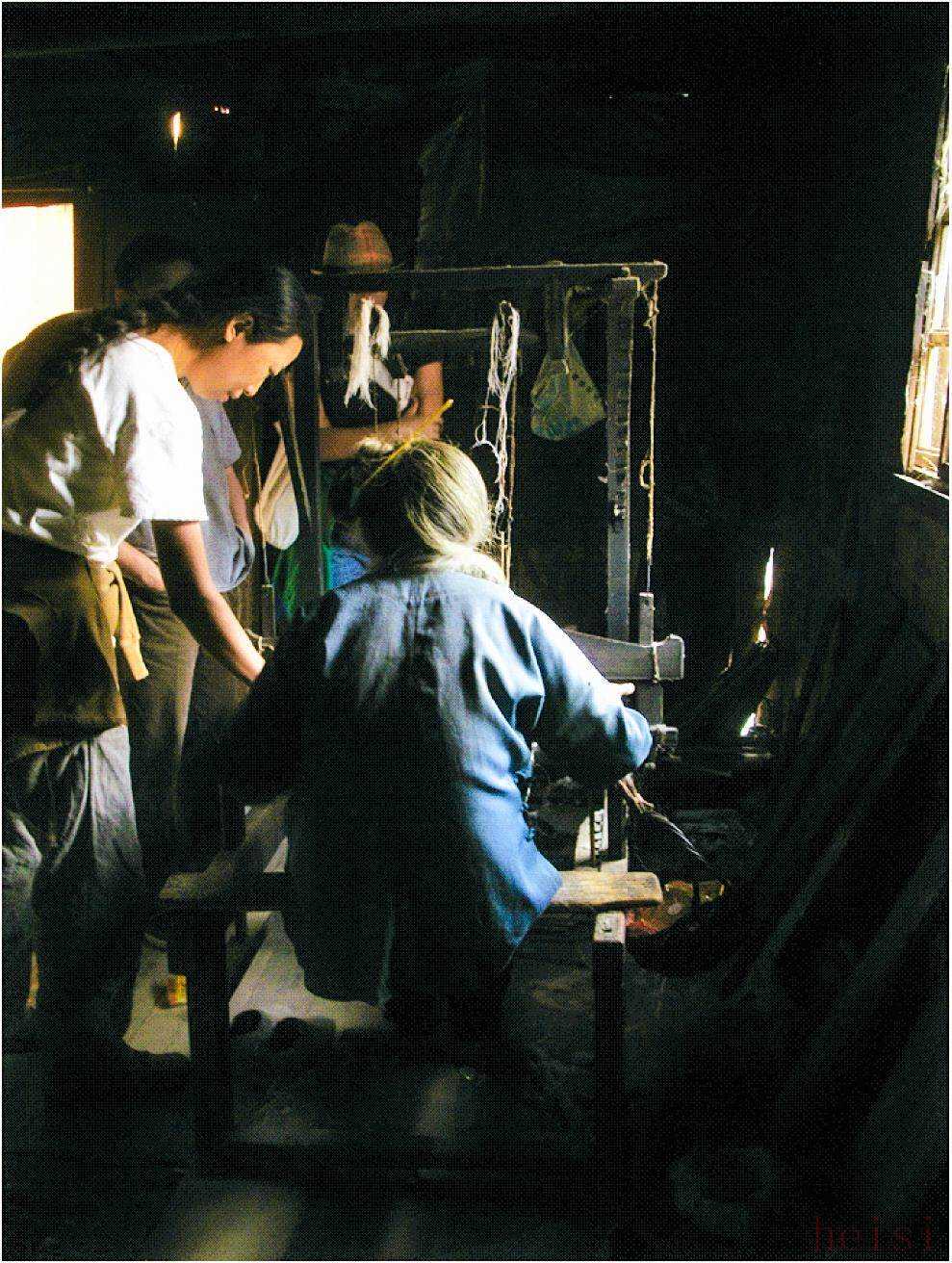

走近唐家古镇的玉我唐公祠,無用手工纺织传习馆的牌匾高高悬挂,一架历经沧桑的老式手工织布机在内静静伫立,虽然木质构件上已斑驳陆离,却依旧能感受到其往日的风采。半匹格子布和穿梭其中的梭子,仿佛在诉说着往日的故事,等待着织布人的归来。纺织,这一古老的技艺犹如一条锦带,串联起灿若星河的中华传统文化记忆,穿越过千年的时光。

织机呕哑,丝线交汇成经纬;朝晖夕阴,彩匹堆叠成霭云。無用传习馆的蓝染布幡与港珠澳大桥的霓虹遥相辉映。这座由设计师马可创立的非遗活态传承空间,正以先锋姿态演绎着古老纺织技艺的当代叙事——传统从未死去,它只是以更轻盈的方式融入了现代文明的肌理。

马可 图片来源:乐道

布帛与针线间:找到根的脉络

初见马可,一袭棉麻布衫, 编了一根长长的麻花辫。如果是街头遇见,想必很难将她与“世界著名设计师”的身份联系到一起,而这样的打扮,马可已经保持了十余年了。“随着时代的发展,我们自己的民族服装已经逐渐远离了我们的生活,我创建無用品牌也是希望能够在生活中看到中国人穿着自己的民族服装,并且能够自豪地展示我们的文化。”

23岁时,初出茅庐的马可获得了国际服装设计大赛金奖,35岁时,离开在广州创办的中国首个独立设计师品牌“例外”, 转身在珠海创办“無用”品牌,37岁时,成为了首位获邀参加巴黎高级定制时装周的中国服装设计师。但相对于外界对她给予肯定的名号,她更像是一个“隐士”,一名传统技艺的传承者。

在普通人看来,马可仿佛是“一夜成名”。然而,她的积淀和发力,从很早就开始了。“我小时候的玩具就是剪刀和布料。”回想起自己的童年,是周末闲暇时光里母亲踩着缝纫机裁剪的画面,马可说,她小时候一直穿着母亲做的衣服,对手工制作的衣物有着天然的亲近,“小孩长得快,所以妈妈永远做大两个码的衣服给我,当时就有一种愿望说什么时候能穿到合身的衣服,一个潜意识就埋在了心里。”

1989年,马可离开生活了18年的家乡长春,考入苏州丝绸工学院(后并入苏州大学),苏州丝绸工学院当年建立全国首届服装设计兼表演专业,而马可则是这个专业的第一批学生。这是中国时尚行业在改革开放初期对变革和创新的一次大胆探索,同时也是马可人生中第一次面对专业上的挑战。

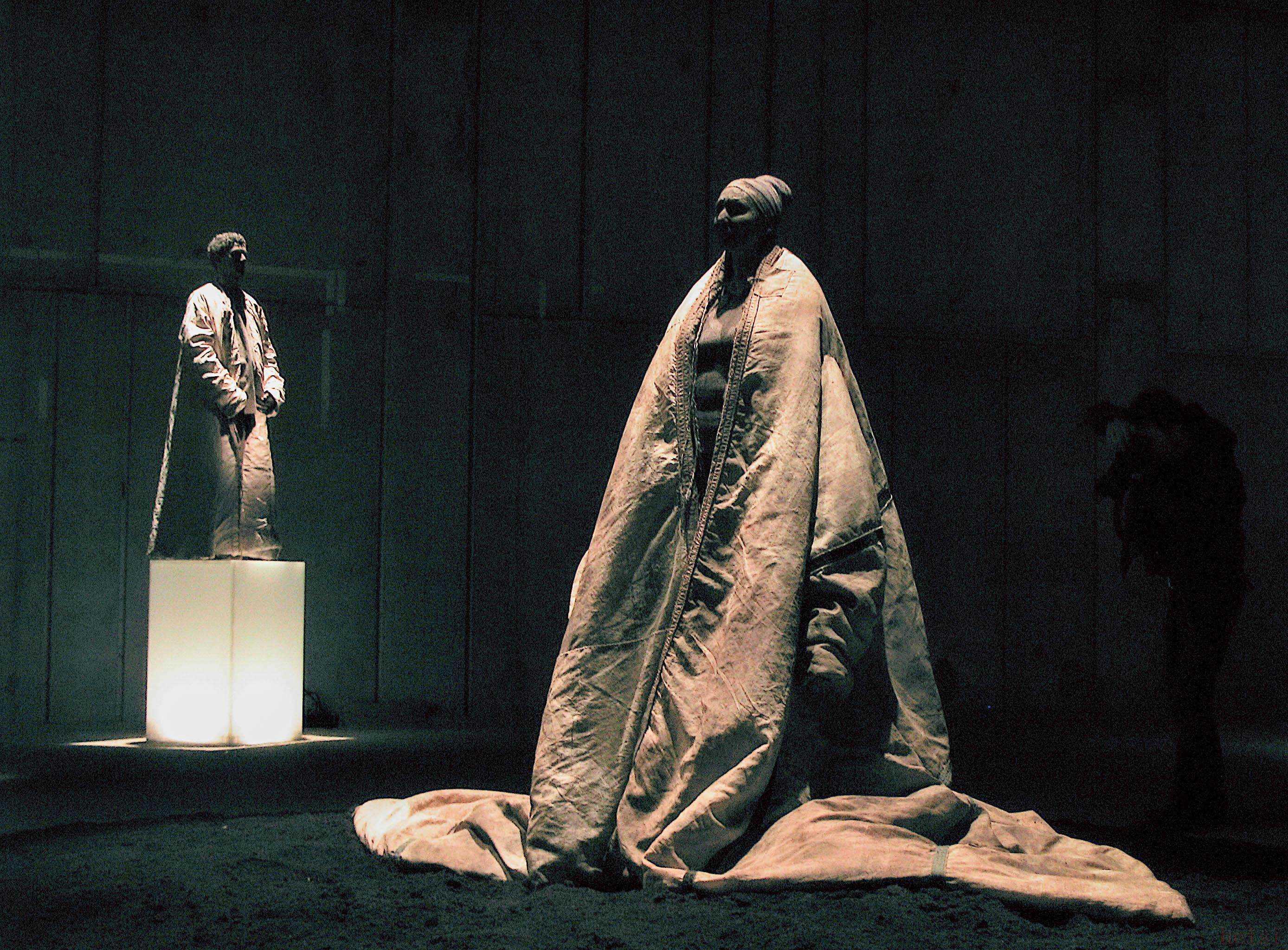

2008巴黎高定时装周 《奢侈的清贫》 受访者供图

这位学习服装设计的东北姑娘也许当年就已经相信:多年之后,她的作品会在世界舞台上占据一席之地。

“我从大一学习《世界服装史》那一天开始,就知道中国是世界上服装产量最大的国家,但在国际上却没有一个被广泛认可的中国原创品牌。那时我就感觉改变现状对于中国设计师而言,是一项义不容辞的使命。就是这种使命感和对设计的强烈热爱,让自己在这个领域坚持到今天。”为此,马可开始了时至今日的学习,“我希望能够真正全身心地投入在对中国手工艺,包括对中国传统文化的研究、传承、学习中,然后通过这个再去做一个真正原创的中国品牌。”

“设计师的使命不是发明,而是让传统重生”,大学时代她如饥似渴地系统研习了中国纺织史、传统印染技艺,试图在工业化浪潮中为古老技艺寻找呼吸的缝隙。这段求学经历深深塑造了她的美学基因。1994年,她的作品《秦俑》获得第二届“兄弟杯”国际青年服装设计大赛金奖,该奖项一直被视为中国服装设计专业的“奥斯卡”,至今,马可仍是这一奖项最年轻的获得者。当时有评论说,“‘秦俑’一出世,就改变了中国人一提传统服饰文化言必称旗袍的毛病。”

这也是马可的唯一一次参赛。

2017年8月,马可在山西乡村做手工布鞋调研 受访者供图

巴黎的震撼:让世界看见“土地”

1996年,在企业中经历了三年磨砺的她对找到志同道合的企业家共同创建中国原创品牌深感无望,于是便与合伙人一起创立了中国第一个独立设计师品牌——“例外”。在很多业内人士看来,“当年的‘例外’无疑为内心强大、独立自信的知识女性群体提供了一种不需要依附于任何人的另类选择。”

“例外”诠释了独特东方美,展现出与当时市场时装不同的设计感,成为了当时不少追求自由、个性独立的知识女性的衣装首选。而随着“例外”知名度和营业额的节节攀升,马可与合伙人对于品牌发展定位的分歧日渐扩大,“我还是一直坚持创业的初衷,我大学时期萌发出的创建世界顶级中国原创品牌的梦想时时刻刻都不会忘记,我不会在巨大的商业利益面前放弃理想,为此我可以放下一切,从头再来。”

2006年,马可告别了生活了14年的繁华都市,从广州搬到了珠海,重拾以针脚串起情感的手作衣裳,创立“無用工作室”。“我想尝试重拾这些即将消失的‘無用’的传统技艺去做一些事情,我想挑战一下自己过往的极限,做出一些具有超越性和启发性的创作。”無用工作室的建立让马可终于可以尽情地回归中国传统文化,可以定期到祖国各地的偏远山区,去发掘和寻找那些真正的民间手工艺人,对他们的技艺进行记录和采访,然后学习并传承。

也正是在同年6月中旬,法国时装工会主席戈巴赫专程来到無用工作室拜访马可,“目前为止还没有中国设计师在巴黎时装周上出现过,希望你能成为第一个。”

马可在無用手工纺织传习馆内 受访者供图

“我曾经听过好几个设计师说过这样的话:‘你必须参加每一季的时装周发布,否则你就会跟不上这个时代,人们很快就会把你忘记了。’”但马可从来没有被人们忘记的焦虑,甚至对于业界一直以来贴给她的标签“时尚圈中的圈外人”颇感自豪,马可对戈巴赫主席说:“我的舞台并不在国际时尚圈的秀场,我的未来在中国的大地上、原野中。如果我去到巴黎做发布,那也只有一个目的:让世界看到什么才是真正的中国原创!我不会一直出现在时装周的名单里,如果我只去一次,您认为还有必要吗?”沉默片刻后,戈巴赫主席回复道:“无论如何,你开始吧!”

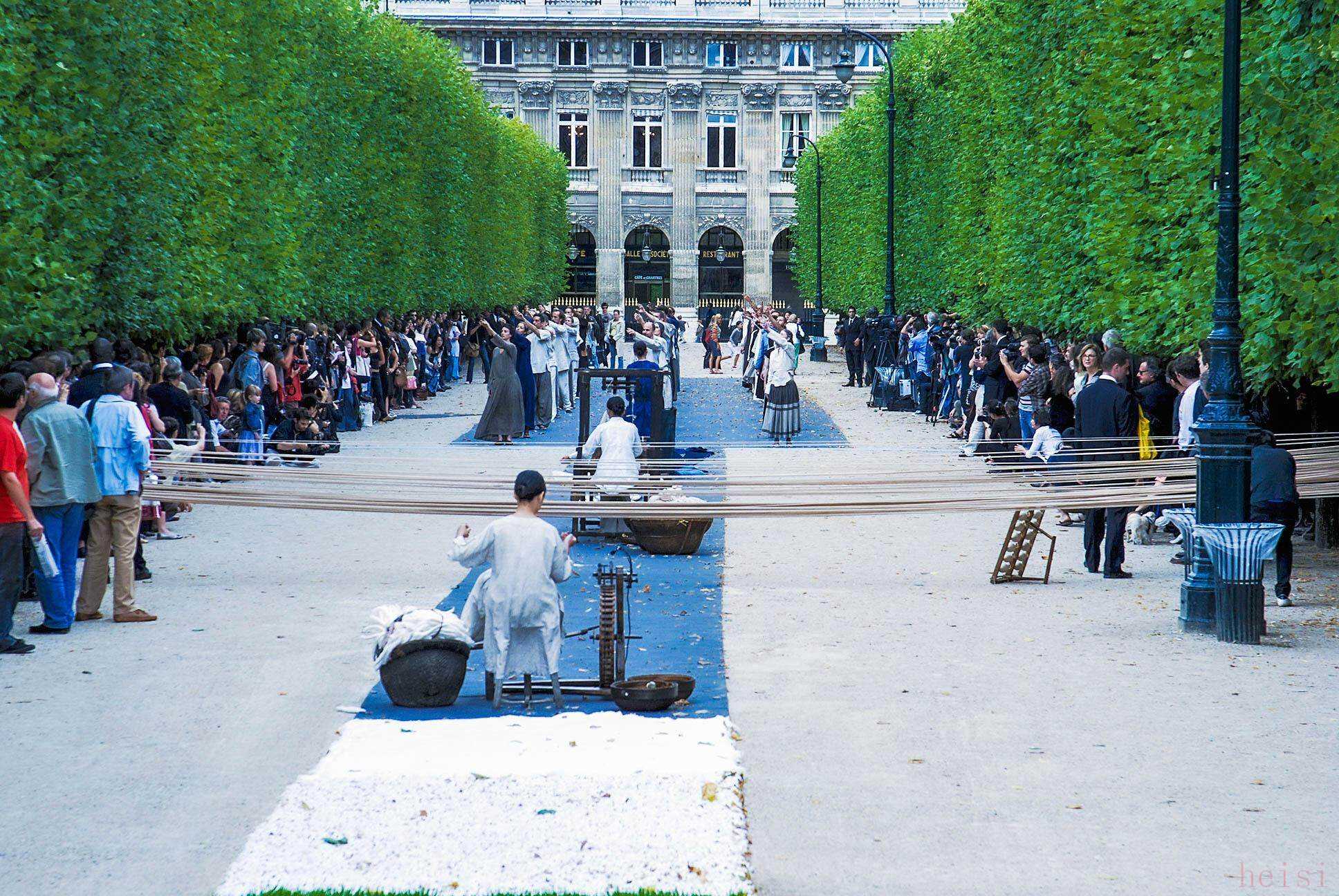

2007年2月巴黎时装周的第一天,一场来自于古老中国的颇具颠覆性的发布会吸引了国际时尚界中最挑剔的眼光,巴黎高级时装公会主席迪迪耶·戈巴赫盛赞:“这场秀的冲击力堪比20世纪80年代日本四大时装设计师登陆巴黎。我相信,20年以后人们还会谈起它。”究竟是什么样作品可以让世界的时尚界和艺术界都为之震动?当亲眼目睹“無用之土地”时,会发现所有的服装均反时尚之道而行,并不是一场简单的时尚发布会,更是一场艺术展览,一次以服装为表现形式的精神洗礼。

在当年巴黎的秀场里,和其他发布会迥异的是,这场发布会的演员伫立在灯箱之上,完全静止不动,而观众需穿行在作品之间,驻足观看。这些脸上涂满泥土而不是化妆品的演员神色凝重,身上的衣物粗犷厚重到宛如一尊尊雕塑。特别是那套名为“大地之母”的土黄色大衣,伫立于直径近5米的土地上,厚重而充满力量的形态给观众带来震撼的视觉效果。

在解释《土地》创作之源时,马可说:“那些在偏远山乡做调研、与农民们同吃同住、用双手在大地上劳作的日子里,我感觉自己像是一个失忆的人慢慢恢复起关于祖先的记忆,慢慢理解了什么是土地,以及土地跟人类漫长而亲密的连接。”

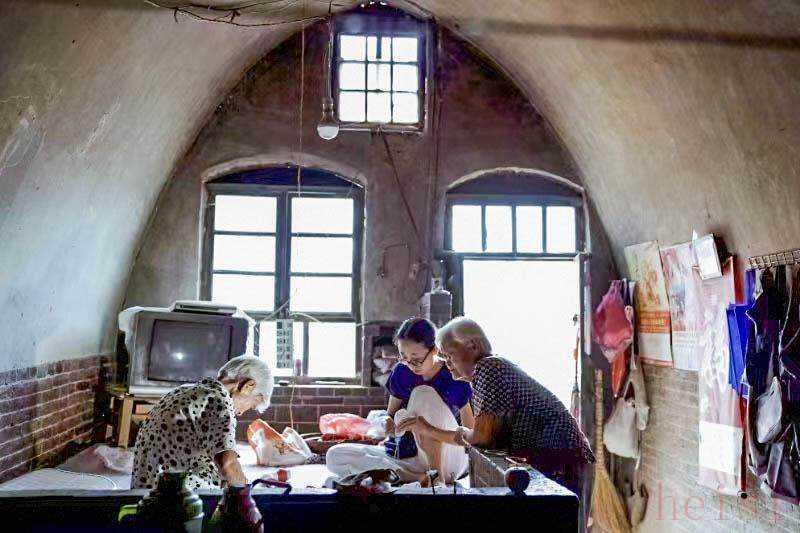

2009年4月,马可探访贵州山区老织布艺人 受访者供图

無用的哲学:消费主义的反面

“珠海是一个度假胜地,是一个适合谈恋爱的地方”,来到唐家古镇后,马可有更多的时间骑车穿行在街巷当中,看民居中慢慢升起袅袅炊烟,岭南侨居上的木雕与石刻让她跨越时间看到过去。“人慢下来,感官才能打开,你的眼睛才能看见,而不是视而不见;你的耳朵才能听见,而不是充耳不闻,你的鼻子才能闻到草木所散发出来的气味。我相信只有在一片纯净的没有被污染的土地上,它才能生长出健康的植物,手工艺都是从大地里长出来的艺术。”马可说。

谈及为何将工作室起名“無用”,马可介绍,十多年来她把大量时间花在了中国的乡村调研里。她去贵州、云南、青海等西部的偏远地区多次,搜集年代久远的素材,调研失落的民俗遗风。与此同时,有许多人质疑马可在做“無用”的事,因为她试图抢救的一些内容,似乎已经被时代抛弃了。但马可觉得恰恰这些才是真正珍贵的东西。她把在山间寻找到的巧手苗寨妇女和木质机器带回了珠海,让她们成为了無用工作室的生产者,织布绣花,并用天然的植物染色。

“从纺纱织布开始,到染色、剪裁、缝制,整个过程需要大约三个月的时间。这个过程不仅需要人力, 还要看天气。手作衣服就像大自然中生长的树木,与气候、风、阳光、雨水息息相关。我希望通过这种回归自然的生产方式,能够让更多人从日常生活中和大自然建立连接,深入了解和践行可持续生活方式。”出自無用工作室的物件皆为手工制作,也逐渐形成了無用的美学,那是一副作坊式的乡村生活图景。

2007年2月,巴黎时装周 《無用之土地》 受访者供图

無用手工纺织传习馆 受访者供图

如今,随着唐家古镇活化提升、焕发新颜,珠海高新区先后投入370万元开展玉我唐公祠保护修缮、活化利用工作,無用手工纺织传习馆应运而生,将唐家古镇深厚的文化底蕴与民间传统手工技艺保护、传承相融合、相碰撞。“我刚来珠海的时候,工作室旁还是农田,如今珠海已是一副现代都市的模样了。”马可表示,相较其他城市,珠海对于她来说仍是一片净土,能让人沉下来,向自己的内心探索。“定居珠海多年来,我见证了珠海这座城市巨大的变迁,城市的整体形象、综合建设、交通发展、生活便利度都有了肉眼可见的提升。”

马可介绍,手工纺织和服饰文化固然是传习馆的主题,但却有一条暗线隐藏其中,贯穿著对自然环保的呼吁和对手艺匠心的呼唤。 传习馆中的每一件展品,皆取材于自然,最终也能降解于自然;每一道工艺,均环保天然,不会给大自然造成任何污染。

手艺人因材施用、顺应自然,把自己的情感、理念和爱人惜物的用心倾注于手作之物中,将天然材料蜕变为一件件妥帖耐穿的手作衣裳,达成了以手传心、与自然和谐共生的完美表达。这套品牌哲学在無用手工纺织传习馆里处处可见,棉麻丝毛,繀专机杼,纺织染整,一应俱全。从初始原料到工具工艺,再到裁剪缝制、刺绣染印,传习馆生动形象地展示了完整的传统手工纺织制作流程。除此之外,传习馆里还展示出了从民间收集起来的古服,包括清代岭南官员的夏冬常服,以及古镇原住民的华服与便装中,一窥唐家乃至岭南地区百年的服饰变迁和民俗风情。

夕阳透过無用手工纺织传习馆的旧窗棂,洒在从屋顶如瀑布般垂挂而下的深浅斑驳的蓝染麻棉织物上。马可轻轻抚过布面,像是触摸时间的褶皱。“现代人太害怕寂静了,总要用各种声音填满自己。” 她低声说, “但真正的创造,往往诞生于沉默之中。”

在这个追求速成与爆款的时代,马可的“無用”像是一面镜子,照出了我们内心的浮躁。她的设计从未试图征服世界,只是在寂静中,为灵魂寻找一处安放之地。或许,这就是她留给时代最珍贵的礼物——不是一件衣服,而是一种态度:慢下来,感受真实,回归本质。

马可在無用手工纺织传习馆内 受访者供图

文|李旭

图、视频|郑达 实习生 欧昊

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏