青岛作为中国的啤酒之城,拥有众多知名品牌。然而,随着市场环境的变化和竞争的加剧,一些曾经畅销全国的青岛品牌逐渐消失在历史的长河中。以下列举了5个已经消失的青岛品牌,它们曾经在全国范围内享有盛誉,如今却沦为时代的弃子。

1. 青岛啤酒厂(青岛啤酒集团的前身):青岛啤酒厂曾是青岛啤酒的主要生产者,但后来由于市场竞争和内部管理问题,逐渐被青岛啤酒集团所取代。如今,青岛啤酒厂已经成为了历史名词,其品牌影响力也逐渐减弱。

2. 青岛啤酒二厂:青岛啤酒二厂曾是青岛啤酒的另一个重要生产基地,但由于产能过剩和市场竞争,逐渐失去了市场份额。如今,青岛啤酒二厂已经停产,其品牌也逐渐消失在人们的记忆中。

3. 青岛啤酒三厂:青岛啤酒三厂曾是青岛啤酒的一个小型生产基地,但由于规模较小、产品质量不稳定等原因,逐渐被市场淘汰。如今,青岛啤酒三厂已经消失,其品牌也逐渐被人们遗忘。

4. 青岛啤酒四厂:青岛啤酒四厂曾是青岛啤酒的一个区域性生产基地,但由于地理位置偏远、市场竞争激烈等原因,逐渐失去了市场份额。如今,青岛啤酒四厂已经停产,其品牌也逐渐消失在人们的记忆中。

5. 青岛啤酒五厂:青岛啤酒五厂曾是青岛啤酒的一个小型生产基地,但由于规模较小、产品质量不稳定等原因,

相关内容:

青岛,这座靠海的北方大城,工业气息和海风很难分开。翻开它的产业往事,总能挖到几段带着油墨味和金属声响的老记忆。上世纪那些冒着热气的品牌,像老胶片洗出来的影子,渐远还强烈。别说,光阴一溜烟跑了,这些响当当的老品牌要不是在传说里活下来了,要不早没人念了。不扯远了,想想青岛的个头和地位,一度压在北方老大之列,想低调都难。可品牌的起落,谁能保证全凭努力?天时地利人和一道马虎不得。

金鹿自行车算是响起的头一枪。青岛自行车厂早就有了名头,能造三十来种型号。真到了八十年代自强自立那阵,金鹿一口气干到年产百万辆。听着数字觉得虚?上世纪买辆金鹿还要自行车票。这券,可不是谁都拿得到的。堂哥结婚,排了一整天队才抽中一台。149块买进,三天不到就能翻到将近300块,快赶上一个月工资了。可见那时候,骑着金鹿,铃一响,左邻右舍都羡慕,车铃铛都怕被人偷,用钢箍加固。碰到下雨天,有人宁愿把车推回家,不舍得沾点泥水,仿佛是一件稀罕物。皮实、能驮重物,能接送小孩、买油买米全仗它。有人家一台骑了十几年,除了变色,毛病都没见几个。这种结实,是几十年都想模仿来的那种,就不信换个城市还能造出这样的产品?

“鹰轮”牌缝纫机,接棒工业辉煌。1980年青岛缝纫机工业公司成立,那年在山东随便哪个小城找个修缝纫机的,都认鹰轮。到1983年,这牌子已进全国六强。估计织布、补衣、嫁女,全靠它。缝纫机在很多家庭里是嫁妆配置,动起来,脚踏咕噜咕噜直响。山东100多个维修点,基本省内通吃。后来家家户户衣服多了,加上服装定制兴起,逐渐地缝纫机转进了角落。市场饱和,再没人抢着买。90年代头一波变革,鹰轮退场,电脑刺绣机试过,却始终没活过来。如今说起家乡老牌子,鹰轮只能留在照片和记忆里。

再说金锚牌手表,怀旧情结最重的那种。60到80年代,家里条件好点的都想给媳妇买块手表。青岛手表厂风头盖过大多数同行,5000职工,年产170万只。贵,求不得,能买到就有面。那会儿深圳、上海的石英表陆续入市,机械表不行了,动静越来越小。90年代后金锚渐渐变冷清,新技术来了,老品牌很快退市,青岛手表厂的故事好像就在热闹中突然结束。有人说工厂没跟上时代脚步,其实也难,市场规则原本就不讲情面。

青岛—6型相机是典型的后来居上。那个年代,摄影是一件稀罕事。上世纪七八十年代,国产相机三巨头压在那里,青岛照相机厂一开始不显山露水。靠着德国工艺线,做出青岛—6型,一举拿下1987年全国照相机械产品一等奖。年产20万台,卖到全国,甚至出海。这类产品靠质量、靠噱头,更靠时代审美。拿德国奥普蒂玛当蓝本,不怕被说抄袭,谁让那会儿国内缺自主研发的底气。90年代电器浪潮下,青岛相机厂最后被海信收了,轰轰烈烈来一阵,退场也挺利落。摄影师还时不时念叨青岛—6型的手感,出片锐度,细一琢磨,也许别处找不到一模一样的了。

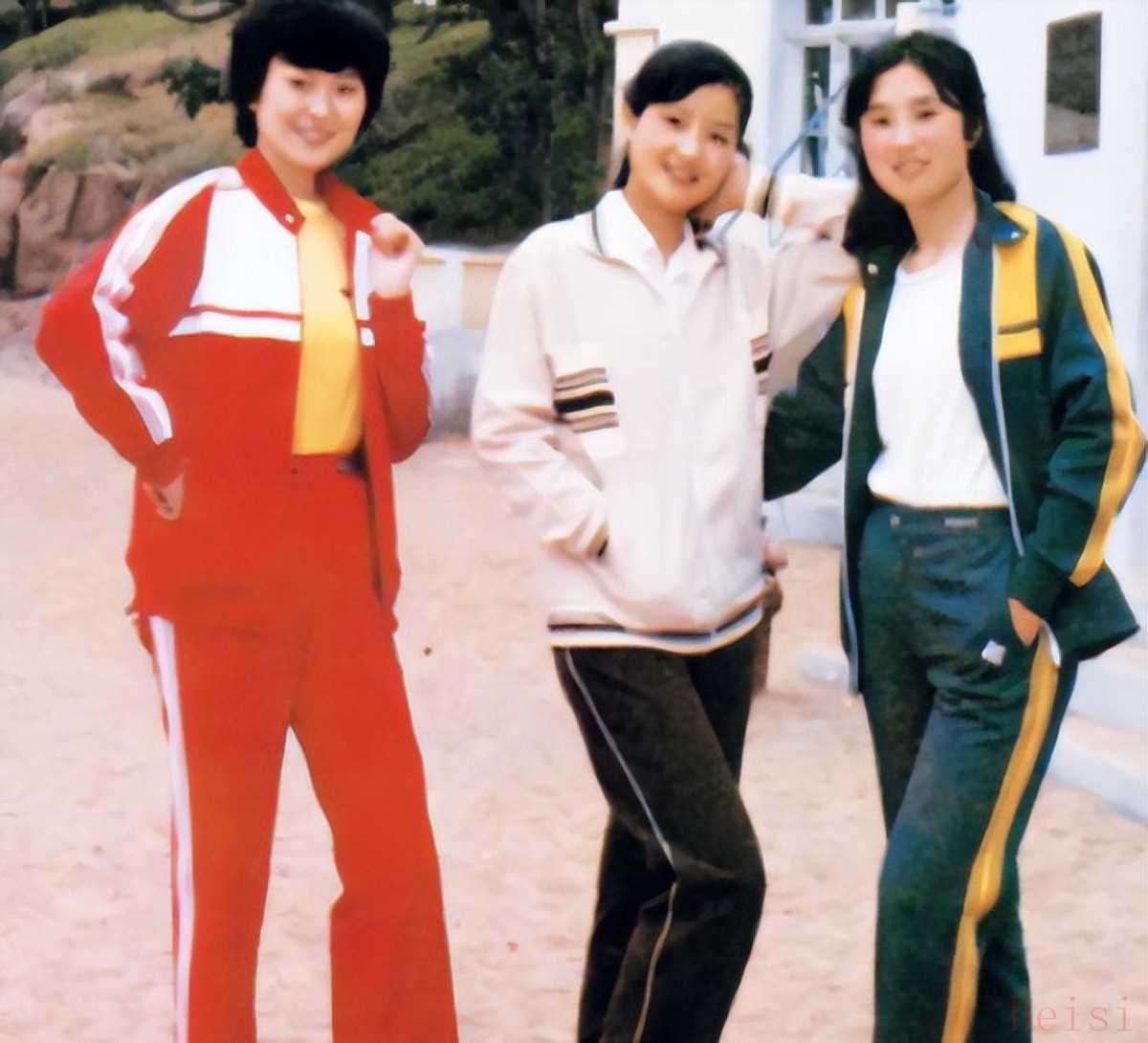

运动装领域,有个蓝天牌撑起青岛时尚的一角。谁还记得那年代,大街上穿蓝白杠运动服的年轻人成风潮,青岛蓝天和天津梅花、上海三枪,北方南方咱都有对标。“蓝天”出了名,1984年还拿了全国行业金奖,被揽入中纺部的国际水准产品名册。第十一届亚运会,蓝天被选做领奖服。三针织厂做出来的成品,裤腿和袖口上两道杠,成了青春符号,不夸张地说,青岛的年轻人八成都穿过。后来国产流行换了风向,“蓝天”品牌慢慢淡出。毕竟,时尚这东西换得挺快,谁也难猜下一个流行的是谁。

这些品牌岁月里沉淀着的不只是工厂轰鸣或者生产线加班。工人拿着工资,咬牙干加班,为了多卖出一台车、一台缝纫机。甚至邻居大妈会四处张罗:“你们厂子的东西靠谱吗?能不能给我留一件?”青岛每个品牌背后,都站着几百几千的家庭,那股子沸腾劲头,在锅炉房、装配线、干燥车间里飘荡。时兴的时候,什么都好;一落潮头,哪怕质量再硬,都救不回那份热闹。

2000年后,青岛的工业格局洗过一次牌。老品牌不见了,楼下洗衣的店多起来,电瓶车取代了金鹿,缝纫机变成收藏,手表没了手气,比拼的是三防性能和智能科技。市民大都觉得遗憾,也有人说技术进步就是这样,情怀留不住产业升级滚滚来。其实这想法未必全对。有些本地人在翻老照片,说起过去,语气里有点怅然,甚至一笔带过:“也许有些东西,真不是努力能守住的!”

但那段时光没白过。青岛靠这些品牌打了底盘,产业升级后,制造业生态链延伸出去,现在青岛港货物吞吐量居全国前列,海尔、青啤又成新名片。青岛人的自豪感,和老品牌消失没正相关?说准也不全是。

细想起来,旧品牌的消逝不全是遗憾,更多在于给城市留下了成长的记号。没有当年金鹿、鹰轮的江湖,这座城市很难世世代代在行业里占据高点。至于蓝天,走过当年的高光,留在北方街头的小照片里。

现在各地又在主打国潮、复古,有厂商复制老款蓝天运动服,说不定金鹿某天也会以新设计回归市场。只不过新出厂的,是否还带着老青岛那股不服输的劲儿,倒不好说。

回头想一想,青岛那些消逝的品牌,并不是一无所获。他们用自己的方式证明了城市的创造力,也许留下的不多,却让后来者知道前方有路,挺热闹。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏