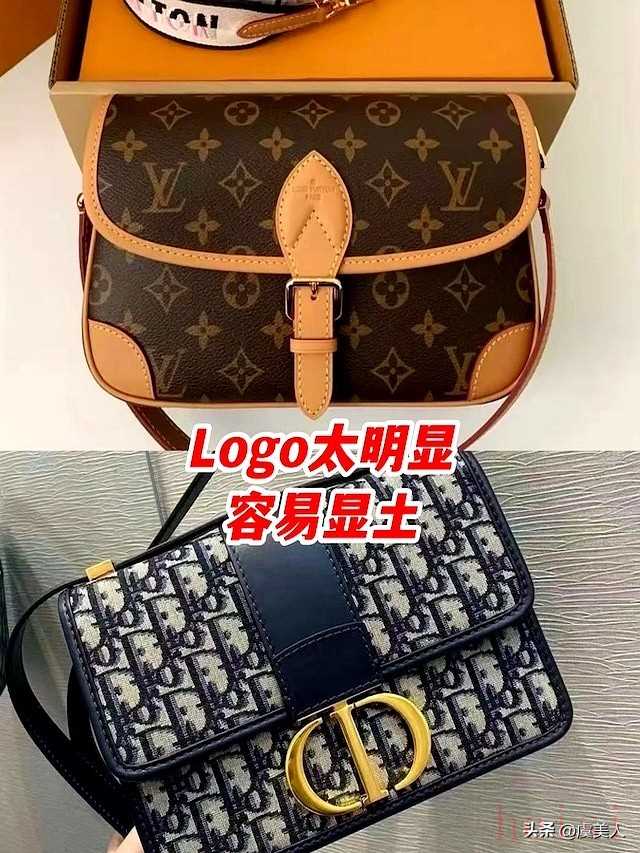

“烂大街”这个词用在这里可能有点争议,因为包的价值和意义对每个人来说都不同。但从“显老土气”的角度来看,确实有一些包包,无论品牌多大、多时髦,一旦过于普及,就容易让人觉得缺乏个性和品味。

以下列举四种可能被认为是“烂大街”且容易“显老土气”的包包类型,并解释原因:

1. "经典款托特包 (Classic Tote Bag)"

"代表:" 比如某些品牌的黑色/棕色/灰色长方形托特包。

"为何显老土:" 虽然托特包本身是实用百搭的单品,但一旦设计过于基础、颜色过于沉闷、材质过于普通,就容易沦为一款“通勤工具”,缺乏时尚感。很多品牌推出的经典款托特包,因为目标受众广泛,购买门槛低,导致街上看到的人非常多,辨识度不高,缺乏亮点,从而显得不够时髦。

2. "过大的“旅行包”式手提包 (Overly Large "Travel Bag" Style Handbag)"

"代表:" 某些尺寸巨大、看起来像旅行箱或者购物袋的手提包。

"为何显老土:" 这种包通常是为了追求极致的容量,但往往牺牲了美观和优雅。它们容易显得笨重、没精神,与穿着打扮格格不入

相关内容:

买包这事儿真是当代人的“隐形智商税”。

前脚刷到博主种草,后脚就收到大数据推送,直播间里“最后三个”一喊,工资卡立马少四位数。

最近某社交平台热门话题#最容易显low的四款包#刷屏,讨论重点根本不是牌子真假,而是“背出去总被人问是不是借的”“地铁撞包率比工服还高”的尴尬。

说到底,当代年轻人买包焦虑早从“有没有logo”进化到“能不能背出人设”。

真皮包卖不过帆布袋的现象就很有嚼头。

某快消品牌联名帆布包被黄牛炒到四位数,转头在二手市场跌成两位数。

这巴掌扇得够响——当所有人都在抢“平价时尚”,撞款必然导致高级感破产。

更讽刺的是,某些大牌今年秋冬秀场直接复刻了菜场大妈同款编织袋,把“刻意扮穷”玩成财富新密码,反倒让认真攒钱买经典款的人显得用力过猛。

高仿包产业链最近被扒出更魔幻的骚操作。

某微商团队推出“沉浸式装富”套餐,1:1仿品配合五星酒店摆拍教学,连防伪芯片都能过专柜验货。

这种“身份表演工具包”月销过万,评论区清一色“背去同学会镇场子”。

但当社交平台上同时出现“如何识别身边背假包的人”的爆帖,真假博弈早从物质层面上升到社交攻防战。

关于年龄焦虑最狠的暴击来自某二手平台数据:30+女性转卖最多的轻奢双肩包,70%标着“女儿不喜欢”。

年轻女孩嫌弃的双肩包在妈妈群体里积灰,完美诠释何为“时尚代际诅咒”。

更扎心的是某网红晒的改造视频——把老妈压箱底的真皮双肩包拆了做手机壳,播放量破百万的同时,评论区挤满“求同款”的中年阿姨。

那些嚷着“托特包越花越有态度”的人,可能没看过商场监控录像。

某博主实测发现,背碎花托特包的顾客被导购跟随概率高出43%,店员私下承认“这种客人往往挑半天不买单”。

色彩心理学研究早就指出,密集图案会传递不稳定信号,这也解释了为什么真正阔太的包柜清一色莫兰迪色系,毕竟真正的底气不需要视觉咋呼。

现在最会玩的是那群把帆布包背出高定的年轻人。

往宜家编织袋里塞爱马仕丝巾,用别针把博物馆周边帆布袋改出不对称设计,背去太古汇照样被街拍。

这种“反向操作”反而暗合奢侈品消费逻辑——当logo溢价撑不起场面,混搭出的松弛感才是新晋社交货币。

有二手店主透露,改造过的原创帆布袋转售价能翻十倍,比专柜流水线产品还保值。

说到底,包包早该走下神坛了。

某时尚编辑在巴黎世家卖垃圾袋的当口,直接拎着环保袋去时装周,被外媒称为“反内卷行为艺术”。

这波操作够狠,直接把奢侈品焦虑撕了个口子——既然两万块的包和二十块的袋都装口红手机,不如把较劲的功夫用在挺直腰杆走路。

毕竟真正能背出范儿的,从来不是标价签上的数字,而是转身时甩出的那份“爱谁谁”的飒气。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏