这确实是一个非常有趣且值得关注的现象。成年人,尤其是女性,迷上大码童装,使得像唯品会ELLEKIDS、FILA等品牌的大码童装线变得非常火爆,甚至出现断货的情况。这背后有多重原因:

1. "大码服装市场长期存在的痛点:"

"尺码稀缺与设计落后:" 过去,成人大码服装市场长期面临尺码选择少、版型设计单一、面料粗糙、色彩暗沉等问题。很多品牌不愿意投入资源开发大码系列,导致大码消费者长期处于“选择困难”或“只能穿旧款/快时尚”的境地。

"缺乏自信与社交压力:" 身材较大的成年人可能在购物时面临心理障碍,担心找不到合适的衣服,或者觉得大码服装“不好看”、“不时尚”。这导致她们更愿意去“曲线救国”,选择设计更活泼、更新颖的童装市场。

2. "童装市场的“反差萌”与设计优势:"

"设计更时尚、更活泼:" 童装的设计通常更年轻化、更有趣、色彩更丰富、图案更活泼,更能满足成年人的审美需求,弥补了成人大码服装在设计上的不足。

"版型相对更友好:" 一些童装版型(尤其是中大型童装)在剪裁上可能更

相关内容:

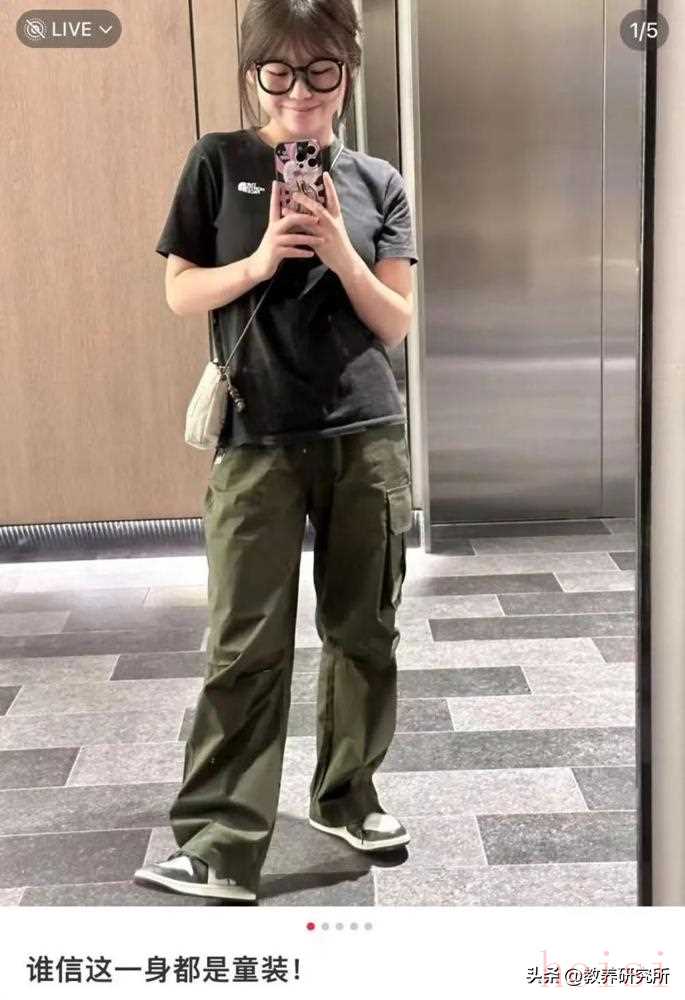

你发现了吗?最近办公室里穿连帽卫衣的同事,标签上悄悄写着“170码童装”;茶水间讨论购物车时,总有人笑着说“给娃买的冲锋衣,自己穿着更合身”。唯品会数据显示,大码童装销量同比暴涨近两倍,ELLEKIDS、FILA等品牌甚至卖断货——成年人买童装,早已不是个例。

成年人抢穿童装:藏在价格里的“情绪刚需”

朋友小夏的购物车最能说明问题:她刚给5岁儿子买了件米白色针织开衫,转头自己又下单了件170码同款。“成人款要599,童装只要269,料子软得像云朵,上班套在西装里刚好。”更让她心动的是,童装的直筒版型能遮住久坐的小肚子,松紧腰比西装裤舒服十倍。

这背后藏着三重痛点:

第一重是“性价比焦虑”。月薪过万的白领阿琳算了笔账:成人基础款T恤199,童装同品牌170码只要89,一年能省出小半个月房租;

第二重是“职场社交压力”。在国企做行政的小周说:“穿太个性会被说‘不够稳重’,穿童装的纯色款,低调得像‘隐形人’,反而自在;”

第三重是“未被满足的童年补偿”。32岁的设计师璐璐翻出童年相册:“小时候妈妈总给我穿深灰色校服款,现在看到童装里的荷叶边、马卡龙色,就像在补过‘迟到的童年’。”

从儿童心理到成人行为:被忽视的“成长伏笔”

这些现象看似是消费选择,实则藏着儿童发展心理学的深层逻辑。

1. 童年自主选择权的“未完成事件”

发展心理学研究表明(埃里克森人格发展理论),3-6岁是“主动对内疚”阶段,孩子通过选择衣服、玩具等日常事务,建立“我能决定”的心理优势。如果父母总以“太花哨”“不安全”为由替孩子做决定,这种“被剥夺感”会像种子一样埋在心里。成年后,当我们终于有能力为自己买单时,就会通过“补选童年想要的东西”来完成心理闭环——这就是为什么有人会一口气买10件童装荷叶领衬衫,哪怕衣柜里早有一堆职业装。

2. 职场身份与真实自我的“角色冲突”

社会心理学中的“印象管理理论”指出,成年人在社交场景中会刻意调整行为,以符合他人期待。职场尤其如此:穿西装代表专业,化淡妆代表得体,但这些“符合期待”的行为,会消耗大量心理能量。而大码童装的“去成人化”设计(比如圆领、卡通暗纹),恰好提供了一个“安全出口”——既不会过度偏离职场规范,又能让我们在衣服里藏一点“真实的自己”。

3. 儿童产品设计的“反成人化优势”

从医学角度看,童装的面料标准其实更严格。《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》要求,儿童服装必须使用A类或B类面料(甲醛含量≤20mg/kg),而部分成人服装执行C类标准(甲醛≤300mg/kg)。这解释了为什么很多人觉得童装“更软、更透气”——不是心理作用,是真的“用料更实在”。

给父母的3个实操建议:让孩子的童年,少点“长大后的遗憾”

作为育儿专家,我更关注的是:如何通过日常养育,让我们的孩子未来不会成为“抢穿童装的打工人”?以下是3个可立即落地的小技巧,覆盖不同年龄段。

案例:4岁的朵朵每天早上要挑半小时衣服,妈妈总因迟到发火。后来我们建议她准备“候选区”:头天晚上选2件安全好穿的上衣(比如纯棉T恤+针织开衫)、2条舒适的裤子(运动裤+牛仔短裤),让朵朵自己搭配。一周后,朵朵不仅能在5分钟内穿好衣服,还会得意地说:“我今天是‘彩虹宝宝’!”

科学依据:美国儿科学会建议,3-6岁儿童需要“与能力匹配的自主权”。太少选择会压抑主动性,太多选择会引发焦虑。“2选1”“3选2”的模式,既尊重孩子,又保护了父母的时间边界。

案例:8岁的小宇总被妈妈吐槽“穿得像个小乞丐”——破洞牛仔裤、荧光色运动鞋。后来妈妈试着和他一起做“审美成长册”:每周拍一张穿搭照片,旁边写小宇的想法(“破洞是我自己剪的,很酷”“荧光鞋在操场跑起来像小火箭”)。半年后,小宇的审美逐渐从“刻意叛逆”转向“有逻辑的表达”:“我现在知道,参加比赛要穿纯色衬衫,但平时可以穿拼接外套。”

科学依据:儿童发展学家皮亚杰指出,7-12岁是“具体运算阶段”,孩子开始用逻辑解释行为。记录穿搭不仅能帮他们梳理审美偏好,更能培养“我知道自己为什么这么穿”的自省力,未来面对外界评价时,会更坚定自己的选择。

案例:15岁的静静因为穿洛丽塔裙被班主任批评“不像学生”,回家哭了一晚上。爸爸没有急着劝她“别穿了”,而是和她一起做“自信银行”:准备一个本子,静静每次穿喜欢的衣服出门,就记录“今天穿了粉色洛丽塔,同学说‘裙子上的蝴蝶结像花’”“地铁上阿姨夸‘小姑娘真可爱’”;如果遇到负面评价,就写“老师说‘校服更适合校园’,但我知道这是她的观点,不是我的错”。三个月后,静静说:“现在我穿洛丽塔更自在了,因为我知道有很多人喜欢,偶尔的不喜欢,只是‘存进银行的小硬币’。”

科学依据:青春期是“自我同一性”形成的关键期(埃里克森理论)。当孩子的审美选择被尊重并记录,他们会逐渐建立“我值得被看见”的自信。这种自信未来会转化为职场中“既保持个性,又懂得分寸”的成熟状态。

童年穿过的每一件衣服,都在帮未来的自己“安家”

那些抢穿大码童装的打工人,不是在“装嫩”,而是在补童年缺失的“自我表达课”。而我们作为父母,完全可以通过日常的小行动,让孩子的童年少点这样的遗憾:

3岁时蹲下来问“你想穿小熊T恤还是小兔衬衫”;

8岁时和他一起整理“审美成长册”;

15岁时陪他建立“自信银行”……

这些看似微小的养育细节,都会变成孩子未来面对世界的底气。毕竟,一个从小被允许“穿自己喜欢的衣服”的孩子,长大后自然懂得“在合适的场合,穿让自己舒服的衣服”——那时的他们,不需要抢童装,因为早已学会了“为自己的审美买单”。

下一次,当你再看到穿大码童装的同事,不妨笑着说:“你这件衣服的颜色真好看——像极了我们小时候,偷偷向往的模样。”而我们能做的,就是让自己的孩子,永远不用“长大后偷偷弥补”。

(互动:你小时候穿过最想“补买”的衣服是什么?欢迎在评论区分享,我们一起聊聊“被衣服治愈的那些年”~)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏