厦门制造要从昔日众多家庭式代工坊,发展成为今日响亮的“厦门品牌”,实现“衣”鸣惊人,并非一蹴而就,而是经历了一个从量变到质变、从模仿到创新、从贴牌到自创品牌的复杂转型过程。这背后蕴含着产业升级、品牌建设、创新驱动和区域政策等多重因素。

以下是一些关键的转型路径和策略:

1. "从“贴牌”到“自主品牌”的战略转变:"

"积累经验与信誉:" 许多厦门服装企业最初通过为国际或国内知名品牌代工(OEM/ODM),积累了丰富的生产经验、掌握了先进的生产工艺、熟悉了国际质量标准和市场规则。这是品牌化发展的坚实基础。

"抓住机遇,自创品牌:" 当代工利润空间被压缩,或企业希望掌握更多市场主动权、提升价值链地位时,转型自创品牌成为必然选择。企业开始投入研发设计、市场推广,将产品与“厦门制造”的优质形象联系起来。

2. "强化设计与创新能力:"

"从制造到“智造”:" 厦门服装企业开始重视原创设计,培养本土设计师人才,或与国内外设计机构合作。设计成为区别于竞争对手、吸引消费者的核心竞争力。

"拥抱时尚潮流:" 紧跟国际时尚趋势,快速反应市场需求,推出

相关内容:

厦门这方“宝藏之地”,藏着多少时尚密码?

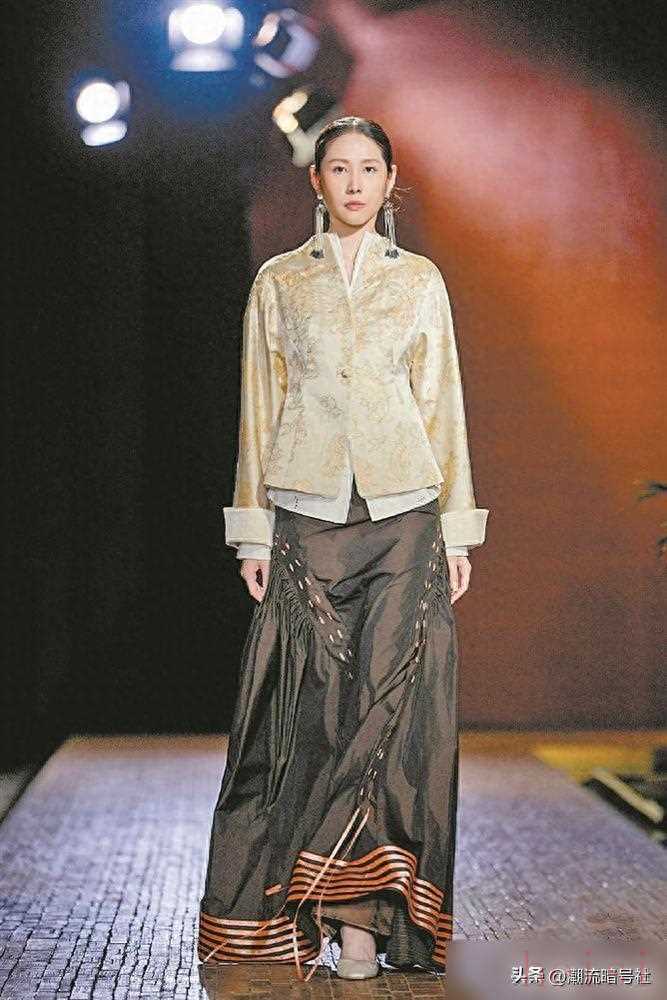

最近刷到个挺有意思的事儿——美国做高端男装的商人,大老远飞厦门谈生意,目的地居然是城中村?结果人家说这是“宝藏之地”。跟着看下去才发现,原来在厦门湖里殿前这片不少本地人都不太熟的地方,藏着个超500家企业的时尚产业集群。3公里内找齐纽扣吊牌,“小单快反”模式全国有名,卓雅宝姿这些一线品牌都往这儿跑,设计师们更是像候鸟似的扎堆儿。从家庭代工坊到“厦门制造”“厦门设计”再到“厦门品牌”,这一步步走得扎实又漂亮。可问题也来了——这些藏在城中村的针线,到底是怎么织出“中国品质”的金字招牌的?

这“小而美”的劲儿,太对味儿了!

说真的,我打心底里觉得,厦门这股“小而美”的劲儿,太珍贵了。现在好多地方做服装,要么追求大工厂、大批量,要么拼速度、比产量。可厦门不一样,金树企业日产千件,别的厂日产万件,为啥?人家敢“慢”啊——针织衫吊干不烘干,每道工序都护着布料纱线,还敢承诺终身保修、免费干洗。这哪是做衣服?分明是拿对待艺术品的心思在打磨。还有那些“吓数师”“版师”,算针数能精确到肩膀、腰围、腋下,连水洗后的缩力都算进去,这手艺得练多少年?

更戳我的是设计师和手作师傅的关系。王在实偏爱“单人单件单缝”,一件衣服就认准“那双手”,嵌边、订标、缝纫都直接跟师傅说。供应链经理能把“哪家手艺好、哪个师傅退休了”门儿清,设计师和师傅合作十几年,彼此摸透了“口味”。这哪是单纯的买卖?更像老邻居之间的默契——你知道我要什么,我信得过你给的。这种带着手作温度的合作,可比冷冰冰的机器生产有灵魂多了。

从“单打独斗”到“抱团取暖”,这步棋走对了

以前总觉得“小而美”虽好,可抗风险能力弱啊。代工利润薄、订单不稳定,万一市场变了,小厂说倒就倒。好在厦门人没停在“小”上,开始琢磨“抱团”了。去年启动的时尚消费品产业园,“一园三区”的布局,办对接会、人才沙龙,把上下游资源拢一块儿。设计师专委会成立,中国国际时装周设“厦门日”,年轻设计师有了和前辈交流的机会,品牌也能集中露脸。这哪是简单的“凑堆儿”?分明是把散着的珍珠串成项链,越串越亮。

还有那些设计师们,从曾凤飞到杨春林,留在厦门的理由各有各的妙。曾凤飞说这是“设计师的后花园”,订单小适合定制;王在实贪恋环岛路的海,觉得厦门的生活节奏让创作能“自由呼吸”;杨春林看重跨境电商和港口优势,方便品牌出海。更绝的是“it'REAL瑞尔”,把鼓浪屿的浪花揉进羊毛衫,结果在北方火了——闽派轻复古,让北方客人耳目一新。这说明啥?“小而美”不是局限,反而是特色,是别人学不来的差异化竞争力。

AI再强,也比不过那双手的温度

现在AI这么火,做衣服是不是要被机器取代了?可在厦门殿前的老车间里,我看到的是另一番景象——双手还在布匹间穿梭,针脚还是毫米级的精准。金树的汪公平说,AI能做基本款,但衣服要美要个性,人的参与无可替代;陈宇说AI的“完美”反衬了手工的情感价值;王在实更直接,“AI设计是‘像’,不是真实,没情绪没细节,缺了温度”。

想想也是,机器再快,能缝出妈妈织的毛衣那种线头吗?能做出奶奶补的补丁里藏的旧时光吗?厦门的手工服装,贵就贵在这份“不完美”——它不是流水线上的复制品,是有故事、有温度、有人的痕迹的。就像王在实说的,“岁月留下的痕迹”,才是最打动人的。AI和手工,未来可能会在秀场上共生——科技的前卫和人文的重量,缺了谁都不完整。但至少在厦门,我看到的是手工匠人们在数字洪流里,固执地守着那份“不完美”,这多珍贵啊!

你心里,是不是也有件“厦门温度”的衣裳?

突然想起小时候,妈妈总爱带我去巷子里的裁缝店做衣服。师傅量尺寸时,软尺贴着皮肤的温度,剪子“咔嚓”裁布的声音,线头在阳光下飞的样子,现在想起来还暖乎乎的。厦门的这些手作师傅,不就像当年巷子里的裁缝吗?他们守着老手艺,却做出了新名堂。

你有没有过一件穿了十年的旧毛衣?线头磨毛了,补丁却越看越暖?那大概就是手工的温度吧。你觉得厦门的时尚产业,未来能孵化出多少叫得响的本土品牌?你希望在商场里看到更多带着“厦门设计”标签的衣裳吗?要是有机会去厦门,你会不会专门去红顶艺术社区,看看设计师工作室,摸摸手艺人钉的扣子?反正我是想去的——不为买衣服,就为看看那些藏在城中村的针线,到底是怎么织出“中国品质”的,更想摸摸,那份藏在针脚里的温度。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏