这则新闻确实引人关注,因为它揭示了一个复杂的问题:在文化遗产保护与个人行为、地方经济发展之间,可能存在冲突和值得深思的平衡点。

根据您提供的信息,核心要素是:

1. "人物与行为:" 一位70岁的男子在德化窑遗址(国家级重点文物保护单位)翻捡古瓷片。

2. "涉案金额:" 案件涉及的价值仅为401元人民币。

3. "核心问题:" 这个看似金额不大的行为,却“牵出大问题”。

"“牵出的大问题”可能指以下几个方面:"

1. "对文物的破坏与价值认知问题:"

德化窑是世界文化遗产,其遗址本身就是无价之宝,蕴含着丰富的历史信息。即使是散落的瓷片,也是研究窑口、工艺、历史的重要实物证据。

401元的价值,与文物的历史、科学和艺术价值相比微不足道,但这起事件可能反映出部分人对于文物的价值认知不足,仅仅从经济角度(哪怕是微小的经济利益)去看待这些不可再生的文化遗产。这警示我们,加强公众的文物保护意识任重道远。

2. "遗址保护管理与执法的挑战:"

国家级文保单位通常有严格的管理规定,禁止任何形式的破坏和拾捡行为。此案的发生,可能暴露出遗址保护范围内的监管存在漏洞或不足

相关内容:

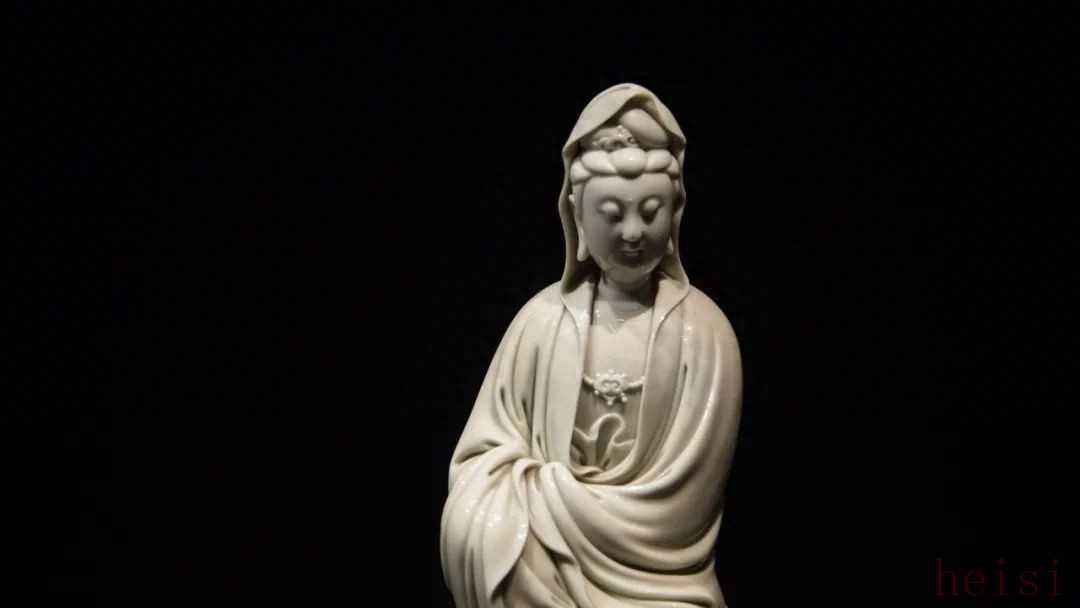

故宫博物馆展出的德化白瓷渡海观音像。(图片来源:摄图网)

“你以为是纱,其实是瓷。”德化白瓷凭借轻盈通透的质感和极富想象力的造型成为广受追捧的“打卡网红”德化白瓷,素有“烧出来的玉”之称兼具“白如雪、润如玉、薄如纸、声如磬”的独特神韵是中国白瓷艺术的杰出代表然而,一起发生在德化窑遗址的“小”案却因其特殊的背景引发了检察机关对文物遗址保护现状的深层关注

“世界陶瓷之都”见证千年商贸交流史

“世界陶瓷之都”见证千年商贸交流史德化陶瓷的烧制历史可追溯至新石器时代,成型于夏商,兴盛于唐宋,鼎盛于明清,距今已有3700多年。德化县境内现已发现百余处古陶瓷窑址,其中,尾林—内坂窑址和屈斗宫窑址最为著名,屈斗宫德化窑遗址更被认为是研究中国古代南方窑炉技术最为完整、最具代表性的考古资料之一。

德化陶瓷的发展与海上丝绸之路的繁荣密不可分。宋元时期,泉州港(古称刺桐港)被誉为“东方第一大港”,德化瓷器通过海路源源不断地运往东南亚、中东乃至欧洲。“南海一号”宋代沉船出水的1.3万件瓷器中,德化窑产品占据主体地位。明代郑和下西洋时,德化白瓷被列为官方外贸指定品类,远销海外,成为欧洲贵族争相收藏的高端奢侈品。

时至今日,德化陶瓷依然以出口为主,产品远销190多个国家和地区,德化是全球最大的工艺陶瓷生产和出口基地之一。不同于以官窑、御窑闻名的景德镇,德化瓷器自古即以民窑为主,外销属性鲜明,依托泉州港的重要枢纽地位,早在千年前便形成了覆盖生产、贸易与输出的完整产业链。作为海上丝绸之路上的重要出口商品,德化陶瓷不仅见证了中国古代对外商贸的繁盛,也深刻参与了中外文化交流和世界贸易格局的演变。

1988年1月,屈斗宫德化窑遗址被列为全国重点文物保护单位。2015年,德化县获联合国世界手工艺理事会授予的“世界陶瓷之都”称号,成为全球首个也是唯一获此殊荣的地区。2021年7月,德化窑址(尾林—内坂窑址、屈斗宫窑址)作为“泉州——宋元中国的世界海洋商贸中心”22处代表性古迹之一,被正式列入《世界文化遗产名录》。

近年来,泉州市和德化县始终高度重视德化窑址文化遗产的保护工作。而就在不久前,一起看似普通的小案,却引起了德化县检察院对瓷窑遗址保护方式的新一轮深度思考。

一起刑事案引发对文物遗址保护的关注思考

一起刑事案引发对文物遗址保护的关注思考2022年1月,德化县检察院对一起发生在屈斗宫德化窑遗址范围内的刑事案件进行审查起诉。这起案件并不复杂,却因其特殊的背景,引发了检察机关对文物遗址保护现状的深层关注。

2021年5月7日,年逾七旬的黄某携带一字螺丝刀等简易工具,在位于德化县龙浔镇宝美村的屈斗宫德化窑遗址内翻掘捡拾古瓷片,被执法人员当场发现并制止。现场共清点出疑似古瓷片32件。

经福建省考古研究院鉴定,其中2件为宋代瓷窑使用的支钉垫具,认定为一般文物;其余30件为宋元时期的白釉瓷器残片,被鉴定为文物标本。经价格认定,涉案瓷片市场零售总价值为401元。

案件移送检察机关后,德化县检察院依法开展审查。经核查,黄某使用家用螺丝刀在全国重点文物保护单位内挖掘瓷片,事实清楚,证据确实充分。但同时,检察官也注意到:黄某使用的工具简陋,其行为更接近于“捡拾”“翻找”,对遗址造成的破坏仅限于表层或浅层,影响较为轻微。

更关键的是,案发现场虽被列入国家重点文物保护单位范围,但为户外开放式山场,地貌普通,表面可见少量“废弃瓷片”,缺乏显著的文化遗址标识。保护标志牌、界桩等多隐蔽于草丛或地形起伏之间,难以辨认。黄某为目不识丁的农村老妪,法律意识薄弱,极可能并不知晓该地属于国家重点文保单位。

综合考量行为危害性、涉案价值以及当事人如实供述、自愿认罪认罚等情节,德化县检察院依法作出不起诉决定。经检察官面对面释法说理,黄某深刻认识到自身行为违法,诚恳表示悔意,并承诺不再重犯。

案件虽小,办理却不草率。为进一步查明事实,案件审查期间,办案检察官联合公安机关、文物保护中心工作人员前往案发现场进行实地踏勘。在走访过程中,办案人员发现屈斗宫德化窑址现场为开放式山场,林木茂密、灌丛遮蔽,国家重点文保单位的石质标牌位于便道下方,长期被杂草掩盖。一处“四至”界桩与附近坟冢几乎连为一体,难以辨识。

沿山道而上,现场可见散落的古瓷碎片,还有数处被盗掘后遗留的挖掘痕迹,显现出遗址安全保护形势严峻。检察官初步判断,此案的真正危害并不在于黄某个人行为造成的损失,而在于由此暴露出的遗址文物、标本流失和保护失控的现实问题。

意识到问题的严重性后,德化县检察院随即启动行政公益诉讼立案调查程序。通过实地走访、无人机航拍、查阅资料、调查取证等方式,检察机关全面梳理德化窑址当前的保护状况。

调查发现,案发地及周边地区还存在诸多问题:附近工厂、农田和村庄对遗址区域造成不同程度的污染、破坏和侵占,部分山体遭受人为破坏,树根裸露,垃圾随意堆放;遗址周边环境脏乱,安防设施缺失,文物保护形同虚设。

此外,由于群众文物保护意识薄弱,在遗址保护范围内种植作物、挖土取土、翻捡陶瓷残片的现象屡见不鲜。一些村民对“文保单位”认知模糊,甚至误以为山场中的瓷片是“可以捡的老物件”。

这一“小案”,如一块石子击中湖面,激起了对古窑址保护制度的深层涟漪。

制发检察建议推动保护工作实质落地

制发检察建议推动保护工作实质落地针对案件暴露出的屈斗宫德化窑遗址保护漏洞,德化县检察院迅速行动。2022年1月29日,德化县检察院向相关行政主管部门制发检察建议,督促其加大对遗产区的巡查和执法力度,规范界碑、界桩设置,细化管理制度,压实文物保护主体责任,强化日常安防巡逻和设施建设。

相关部门对检察建议高度重视,并于随后反馈落实举措:计划投入逾100万元,在屈斗宫、尾林—内坂等重点窑址区域建设监控系统与红外安防设施,将监控系统接入公安视频共享平台,提升实时监管能力。同时,设立24小时警务室,聘请专职安保人员,并将遗址核心保护区纳入公安机关日常巡逻范围,增强日常管理强度。另计划在窑址周边增设界碑、界桩共计134块,进一步明晰保护范围,提升公众辨识度。

2022年3月26日,属地镇政府向检察机关反馈称,已落实属地管理责任,出台文物安全与文保单位“两线”内违法违规网格化管理规定,明确巡查责任人,建立文物安全巡查常态机制。

从2022年起,德化县检察院持续跟进监督文物保护措施的落实情况,办案检察官多次回访黄某涉案地点,实地查看整改成效。如今,遗址现场警示标识醒目,原先堆积的生活垃圾、破损围挡等问题已得到整治;绿化边坡整洁有序,匣钵堆放整齐,微地形设计合理,整体景观面貌焕然一新。主管单位安排安保人员定期巡查,遗址日常监管更加规范有序。

德化窑遗址安装的警示标识。(来源:受访者供图)

德化窑遗址安装的警示标识。(来源:受访者供图)为进一步加强遗址长效保护,相关部门已完成“屈斗宫德化窑遗址安防工程”项目的立项申报,并成功争取到800万元专项保护资金。截至目前,项目设计与施工方案已通过审批,预算方案正由福建省文物局组织专家评审,项目建设进入实质推进阶段。

办案检察官表示,作为全国重点文物保护单位,德化窑遗址在专项资金使用、工程审批等方面须履行严格流程,但随着保护专项资金逐步到位,遗址安防设施建设、管理制度完善等配套措施正在有序推进。

2025年5月,办案检察官再次前往屈斗宫德化窑遗址及周边多个古窑点现场回访。现场的工作人员介绍,待专项资金到位,将配齐配强警务室和巡查力量,进一步完善监控系统和红外警报设备,构建起以视频监控为核心,入侵报警、电子巡更等为补充的全方位智能安防体系。

开展“检察护宝·守护海丝名城”行动

开展“检察护宝·守护海丝名城”行动此案的办理也得到泉州市检察院的重视。在办好个案基础上,检察机关积极开展专项监督行动,推动多部门协同履职,推进对全市文化遗址的全面、系统保护。

宋元时期,拥有深水良港的泉州迅速崛起,发展成为全球海洋贸易的核心枢纽,通过海上丝绸之路与东南亚、西亚乃至东非等地建立了密切的商贸文化联系。当时,刺桐港(泉州港古称)的国际贸易网一度覆盖了100多个国家和地区,被称为“东方第一大港”。20世纪90年代,泉州就被联合国教科文组织明确认定为“海上丝绸之路的起点”。2021年,包含九日山祈风石刻、德化窑址、德济门遗址、天后宫、市舶司遗址、洛阳桥等22处世界遗产点在内的“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”被列入《世界遗产名录》。

为了更好地守护海上丝绸之路的珍贵遗产,2022年2月,泉州市检察院以个案办理推动类案监督,在全市部署开展“检察护宝·守护海丝名城”专项监督行动,成立“检察护宝”办案团队,重点对22处世界遗产点及周边生态环境保护开展公益调查。办案团队通过走访排查、实地踏勘、专家咨询、圆桌会议等形式,走访全市文保单位500余处,开展公益诉讼调查150余次,通过制发检察建议,推动落实各项修缮资金2015万余元。办理的9起案件入选最高检、福建省检察院发布的典型案例。

此外,泉州市检察院健全完善检察助力文化遗产保护传承工作机制,联合泉州市中级法院出台涉文化遗产刑事案件司法协作机制,与泉州市文旅局建立文物保护公益诉讼协作配合机制,在泉州市鲤城区院建成“护城—检察护宝鲤城实践馆”,集中展示检察护宝经验做法和亮点成效。同时,为深化源头防控,泉州市检察机关主动向泉州市人大常委会报告检察护宝工作情况,推动《“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”世界遗产保护管理条例》增设公益诉讼条款,营造文物和文化遗产保护共建共治共享的良好局面。“检察护宝”团队获评全省检察机关优秀办案团队、被授予福建省“最美文物守护人”称号。“检察护宝”品牌在全国检察机关基层检察院建设“一院一品”评选中获评“服务大局特色品牌”。鲤城区“多元协同赋能助推解决私人产权文物管护难点”,获评国家文物局2024年度文物事业高质量发展入围案例。泉州市检察机关始终坚守初心,以法治的力量,让古老文明在新时代焕发出更加璀璨的光芒。

假如你穿越到宋元时期不妨去泉州

假如你穿越到宋元时期不妨去泉州假如你穿越到宋元时期,想找地方落脚,泉州是个不错的选择。泉州海商贸易发达、文化多元且包容性强,被称为“东方第一大港”,是全球海洋贸易的核心枢纽、国际贸易大都市,还是宋元王朝的“钱袋子”。挣钱机会多,外国人多,文化包容也强。即便穿越过去的你被当地人看成“二傻子”,也比较容易混口饭吃。以下是宋元时期泉州“从商小贴士”。

德济门是泉州古城墙的南大门,更像是一个国际物流园,宋元时期几乎所有的进出口货物都是从这里进出泉州城的。

在德济门,你能看到带着宝石、金饰和药材刚下船的阿拉伯人,扛着象牙等进城的印度人,当地船员忙着往海船上搬运瓷器、丝绸、茶叶,漂亮的波斯“女主播”正在“带货”,不断把香料、象牙、珊瑚、珠宝等展示给大家,“迎蕃货”的队伍进行着有着异域风情的表演……

从事海外商贸,无论中国人和外国人都要去市舶司办手续,否则就是违法。市舶司是泉州港的官方管理机构,承担发放公凭(贸易许可证)、征收“抽解”(进口税)与“博买”(官方采购),主持九日山祈风仪式,管理涉外事务,执行海禁政策与走私稽查的职责。总之,进出境的人、船、货都归其管。

如果来得巧,还能赶上九日山祈风仪式,比如南宋的祈风仪式一年办两回。祈风仪式由泉州地方官、市舶司官员及皇室为祈求海神赐予商舶、海洋贸易顺利而举办。仪式完成,他们有时会发个“朋友圈炫一下”,这就是九日山上至今留存的祈风石刻。

不管是民间商人还是官方代表,出海前或到港后一定会到天后宫拜天后(妈祖)——时至今日,拜天后依然是海洋人民的必备。当时城南的天后宫是各国使节商人和船舶入城的必经之地及聚集地。

天后宫(妈祖庙)是道家庙宇,但这不妨碍妈祖成为大家共尊的海上女神,出身伊斯兰教家庭的郑和、在华外国人出海前会很虔诚地拜妈祖。当数以万计的来自世界各地的官员、商贾、旅行家、僧侣等沿着海上丝绸之路聚集泉州,他们的民俗、宗教、文化在泉州留下了无数的印记。多元文化的包容与和谐在泉州似乎从来都不成问题。在德济门遗址,你能看到,历代的佛教石刻、伊斯兰教石刻、基督教石刻、印度教石刻,与中国传统的祥云、犀角杯、灵芝图石刻非常愉快地相处了数百年乃至上千年,放眼全球也实属罕见。甚至一块石盖的一侧刻着基督教的十字架,另一侧刻着伊斯兰教的云月图,这让它成为多元文化和谐共存的“代言人”,既反映了当时海上丝绸之路经贸往来的繁盛,也体现出泉州对世界不同文化、宗教的友好与尊重,更体现了我们中华文明的包容性、和平性。

(本文有删减,更多内容请关注《方圆》8月上期)

本文杂志原标题:《一起“小”案件引发的德化瓷窑遗址大保护》

记者丨王丽通讯员丨吴世舜 陈秀燕

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏