“青” (qīng) 是中文里一个非常有趣且含义丰富的颜色词。它没有一个完全对应的单一英文颜色词,因为它涵盖了几个不同的色调,并且带有深厚的文化含义。

以下是“青”可以指代的主要颜色:

1. "蓝绿色 / 青绿色 (Cyan/Greenish Blue):" 这是“青”最常见、最直接的现代含义。它指介于蓝色和绿色之间的颜色,像晴朗的天空、浅海或某些植物的叶子在特定光线下呈现的颜色。英文中常对应 "Cyan" 或 "Light Blue / Greenish Blue"。

2. "蓝色 (Blue):" 在某些语境或古代用法中,“青”可以指蓝色。例如,“青天”指蓝天,“青史”指史书(因古代用青竹简书写)。

3. "黑色 (Black):" 在古代汉语中,“青”有时也指黑色。例如,“青衿”是古代学子的服装,其颜色常被描述为青色,但实际多为深蓝色或黑色。

4. "灰蓝色 / 青灰色 (Blueish Gray):" 有时也指一种偏蓝的灰色。

"总结来说:"

"现代语境下,“青”最常指蓝绿色或青绿色",类似于英文的 "Cyan" 或 "Light Blue"。

它是一个具有"多样性"的颜色词,

相关内容:

青,在中国文化里无处不在,青铜器、青花瓷、是蓝?湛湛青天,青天大老爷,天不能说是绿的吧。

是绿?清明时节的青团明显偏绿,说青春,也是那种绿意盎然的生命力。

是黑?青丝华发,总不能头顶一片绿吧。

更奇怪的是,我们说「青出于蓝而胜于蓝」,又说「春来江水绿如蓝」,蓝绿之间,还能转换的?还有庭里青竹、枕上青丝、画中青绿,诗内青莲。这些“青”显然不是同一种颜色。

其实“青”是色谱中很宽泛的一段,很难把它的RGB值说清楚。它却偏偏频频出现在诗文与口语中,也就成了最让人费思量的颜色词汇。

一 青草翠竹中文口语中的“青”,一般是指一种绿色。“绿”在中文里有好几个近义词。翠、碧、青都指绿,但是给人的感觉却大不相同。“碧”有尊贵感,“翠”有浓郁感,“青”听起来最是清新雅淡。三种颜色各有不同,其中,“青”应该是类似 “木佐色”——是一种偏蓝而非偏黄的绿,与草绿、阳绿、豆绿大不相同。青草、青竹,就是听上去也连眼睛都跟着觉得舒服起来。

二 何为青绿“青”与“绿”连用时,成了一个中国传统色彩体系中的重要术语,既指代介于青色与绿色之间的自然色彩,亦特指中国画中以石青、石绿矿物颜料为主的着色技法。绘画领域则形成青绿山水画派技法体系,采用分层渲染展现矿物质颜料的厚重质感。青绿山水画有大青绿、小青绿之分。前者多钩廓,少皴笔,着色浓重,装饰性强;后者是在水墨淡彩的基础上薄罩青绿。山水画尚未独立之前,就已出现了青绿山水的雏形:南北朝的敦煌莫高窟壁画、东晋画家顾恺之的画作中都有体现。如果亲自去看那些彩塑或壁画,有些颜色之鲜亮闪烁几乎让人怀疑是昨天刚刚画好的。(此处已添加书籍卡片,请到今日客户端查看)

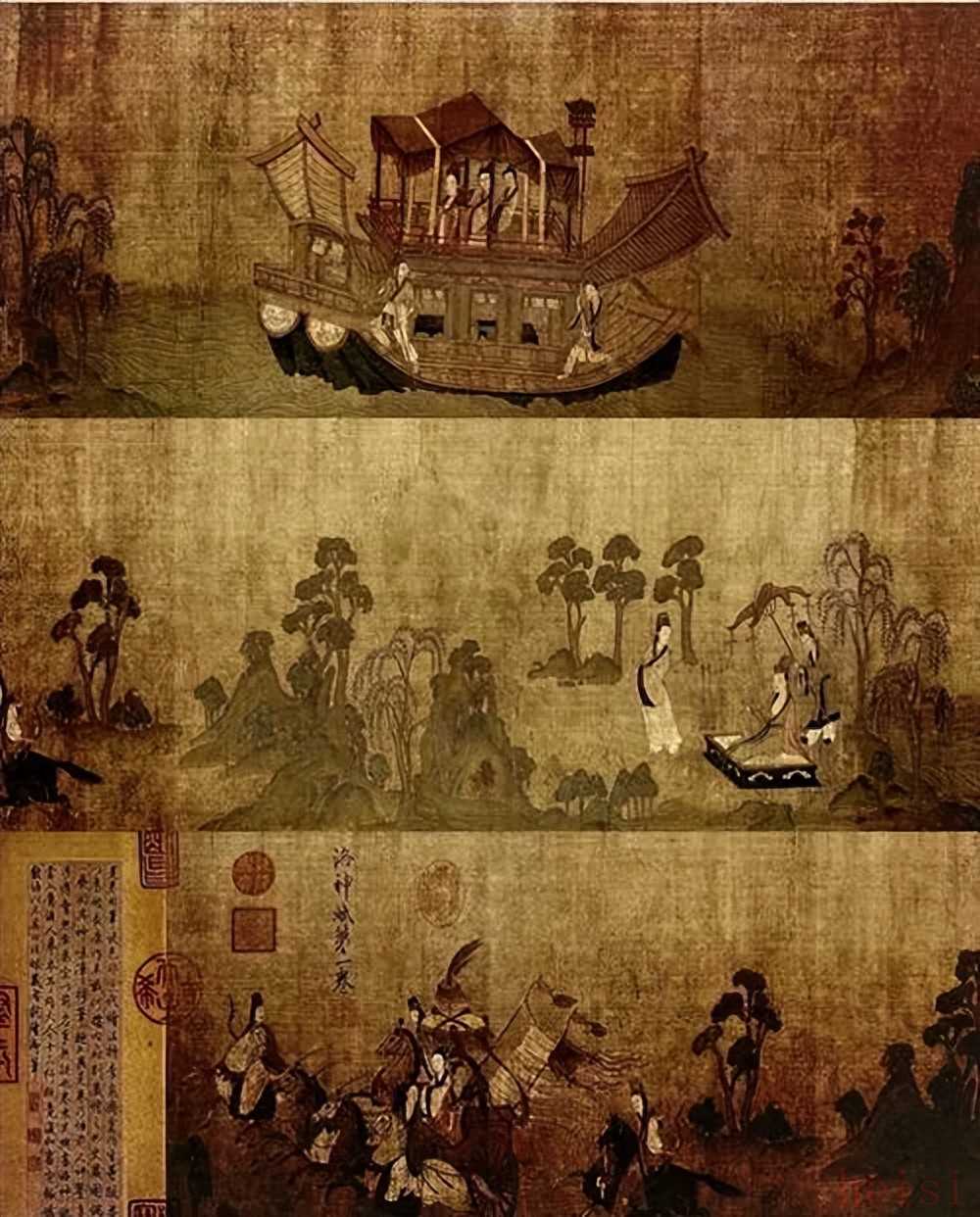

当然,目前能看到《洛神赋图》只是历代摹本,东晋的原画是不是石绿色尚未可知。

东晋 顾恺之 《洛神赋图》

到了隋代展子虔《游春图》时,就完全是成熟的青绿山水了。那是中国最早的传世山水画卷。

隋 展子虔 《游春图》 故宫博物院藏

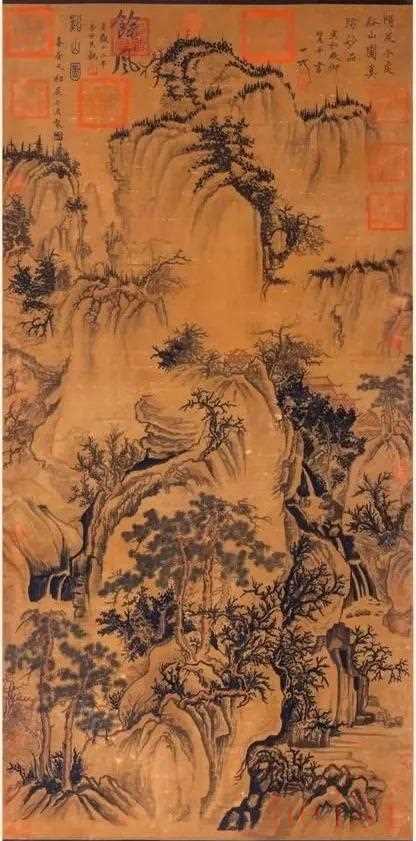

此后盛唐大小李将军(李思训、李昭道)也是青绿山水名家——他们主要活跃在唐玄宗的开天盛世期间。

唐 李昭道 《明皇幸蜀图》 台北故宫博物院藏

此图描绘的是唐玄宗避难入蜀这一历史题材,画家在表现这一主题时回避了唐玄宗逃难时的狼狈一面而将其粉饰为一派帝王游春行乐景象。

《明皇幸蜀图》(局部)

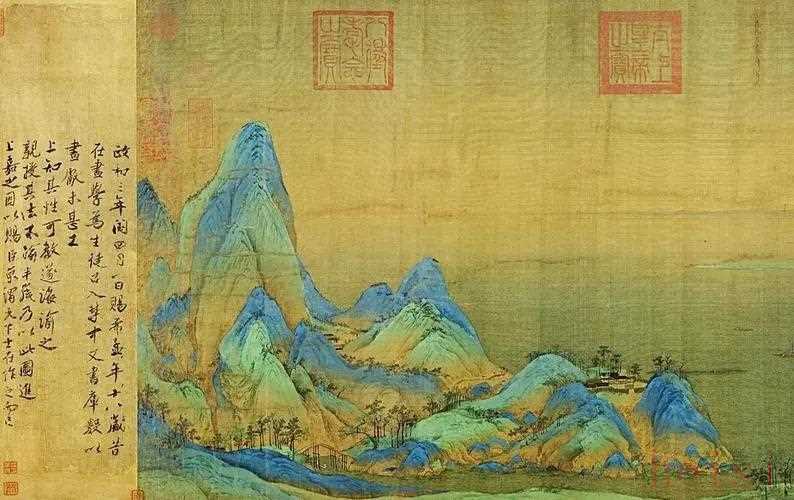

当然,人们最熟悉的“青绿”还是《千里江山图》。《千里江山图》之“青绿”中的“青”不是指画面中水景里的大片绿色,而是山顶上那一片片艳艳的深蓝。

北宋 王希孟 《千里江山图》(局部) 故宫博物院藏

战国末期的荀子早就说了,“青,取之于蓝,而胜于蓝”。——青是从蓼蓝中提取的,但它比蓼蓝的颜色更深,“青”在古代也指一种深蓝色。是以,与生活中的常识不同, “石青”也是一种深深的蓝色。有趣的是,“石青”和“石绿”这两种颜色都来自矿石,石青来自蓝铜矿粉末,石绿主要来自孔雀石粉末。这两种矿石在自然中会因湿度、氧化等原因相互转化。因此,这两种粉末还会呈现出不同的蓝和绿。《千里江山图》便是如此。画中石青的蓝色在时间里随着湿度变化不同程度地变绿,所以,我们现在看到的《千里江山图》,其真正色泽与此画刚刚完成时有一定距离。

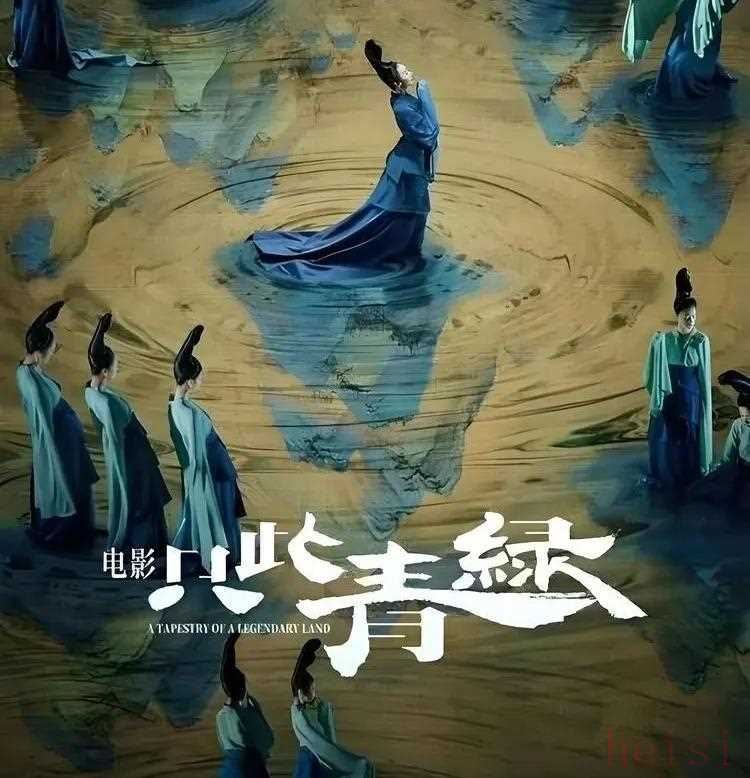

一千年前这幅画刚刚完成之际,蓝色部分会更清冷纯粹,与赭色山石的对比会更鲜明耀眼。因《千里江山图》为灵感蓝本的舞蹈作品《只此青绿》,在舞蹈服装色彩上,也对“青绿”有所呈现。

不过韩国似乎没有很好地把握住“青绿”的核心,抄袭了一版不伦不类的“不青只绿”,看了直呼辣眼睛!

不过韩国似乎没有很好地把握住“青绿”的核心,抄袭了一版不伦不类的“不青只绿”,看了直呼辣眼睛!

四 绿鬓青丝“君不见黄河之水天上来,朝如青丝暮成雪。”“走马脱辔头,手中挑青丝。”“盘出高门行白玉,菜传纤手送青丝。”青丝之青,明显是黑色。唐诗中似乎总让人有些恍惚他们对黑色和绿色的分辨力,毕竟,杜牧有“绿云扰扰,梳晓鬟也”的句子,让人怀疑为什么乌亮的秀发会被他形容成“绿云”。此外,诗词中也常称美女之发为“绿鬓”,与“朱颜”(或“红颜”)相对。想来唐人不会像今天的coser,顶一头蓝毛/绿毛四处跑。“青丝”之“青”只能是黑色。

四 青衣皂衣“青衣”是中国戏曲中旦行的一种,北方剧种多称青衣,南方剧种多称正旦。身份多是大家闺秀、贤惠媳妇。戏曲舞台上的“青衣”,正统穿着也是一身素净的黑色。

古时的“青衣”还有另一层意思。此“青衣”是古时婢女的雅称。《中国历代服饰》记载秦汉时期对人所佩巾帻的颜色法律规定:“庶民为黑,车夫为红,丧服为白,轿夫为黄,厨人为绿,官奴、农人为青”。“青衣”是古时地位低下者所穿的服装。婢女亦多穿青衣,后因用为婢女的代称。“青衣小帽”就是旧时形容普通百姓的装束。

五 青衫绯衫另一个有名的“青衣”,是白居易。白先生听到琵琶女以曲诉怀,联想自身,不禁泪沾襟,但是按照唐代的官服规定,三品以上服紫,四品深绯(深红),五品浅绯,六品深绿,七品浅绿,八品深青,九品浅青。他这个“江州司马”官居从五品,理论上应该穿浅红色,何来“江州司马青衫湿”。不应该是“江州司马绯衫湿”?不敢想象。其实这和唐代规定穿官服时官品与官职分开(相当于当代的职称与职务、职级与职务分离)有关。 白先生当时已经被贬,成了没有实职的散官,事实上的品级是从九品将仕郎,文官中的最低级。他被远谪时所谓的“江州司马”不过是个空有名义的散官而已,哪怕挂着这个从五品高官的名义,他也只能按照从九品的实际官品穿青衫。想象一下,白先生顶着从五品“江州司马”的名头,却穿从九品的青衫,出现在一群真穿着从五品浅绯色官服的同僚中间时,是一种什么样的心情。伤害性不大,但侮辱性极强,古人还真擅长 “虾仁猪心”的。

六 雪青青莲江南人常把一种很浅的蓝紫色叫“雪青”。类似雪地上反射的光的颜色(由于雪地会反射大量的高频蓝紫光和紫外线)。

中国花鸟画里,也常把紫色的莲花称为“青莲”。在植物学视角,青莲指青色莲花,花瓣呈青白色或浅紫色,属于中国传统色彩体系中的冷色调。在佛教与文学中,青莲色常被引申为深蓝色或紫色,例如《红楼梦》中"莲青"被描述为紫色系。青莲色还承载着佛教的清净象征,常用于表达廉洁、纯净等寓意。

七 青眼白眼青竹之绿、青绿之蓝、青丝之黑、青莲之紫,竟然都是“青”色。成语“青睐有加”“青眼有加”,用正视(眼球上黑多白少)表达尊重或喜爱,说明青,是黑的意思。而佛教传说中,释迦牟尼"瞳子如绀青色",绀青色到底是什么颜色?绀,稍微带红的黑色。绀青色,似乎和青眼不谋而合。大约是黑中带红,有点慈悲或者怒目的意味。可看早期许多石窟的佛像会把佛陀的眼睛漆成蓝色。比如武威的天梯山石窟,比如天水的麦积山石窟,那都是十六国或北魏时期的作品,佛像的眼睛的“青绀色”都被理解为“蓝色”。这倒是应了“青”的一个含义,却把“绀”扔到了九霄云外。

武威天梯山石窟塑像,创凿于北凉(397—439年)时期

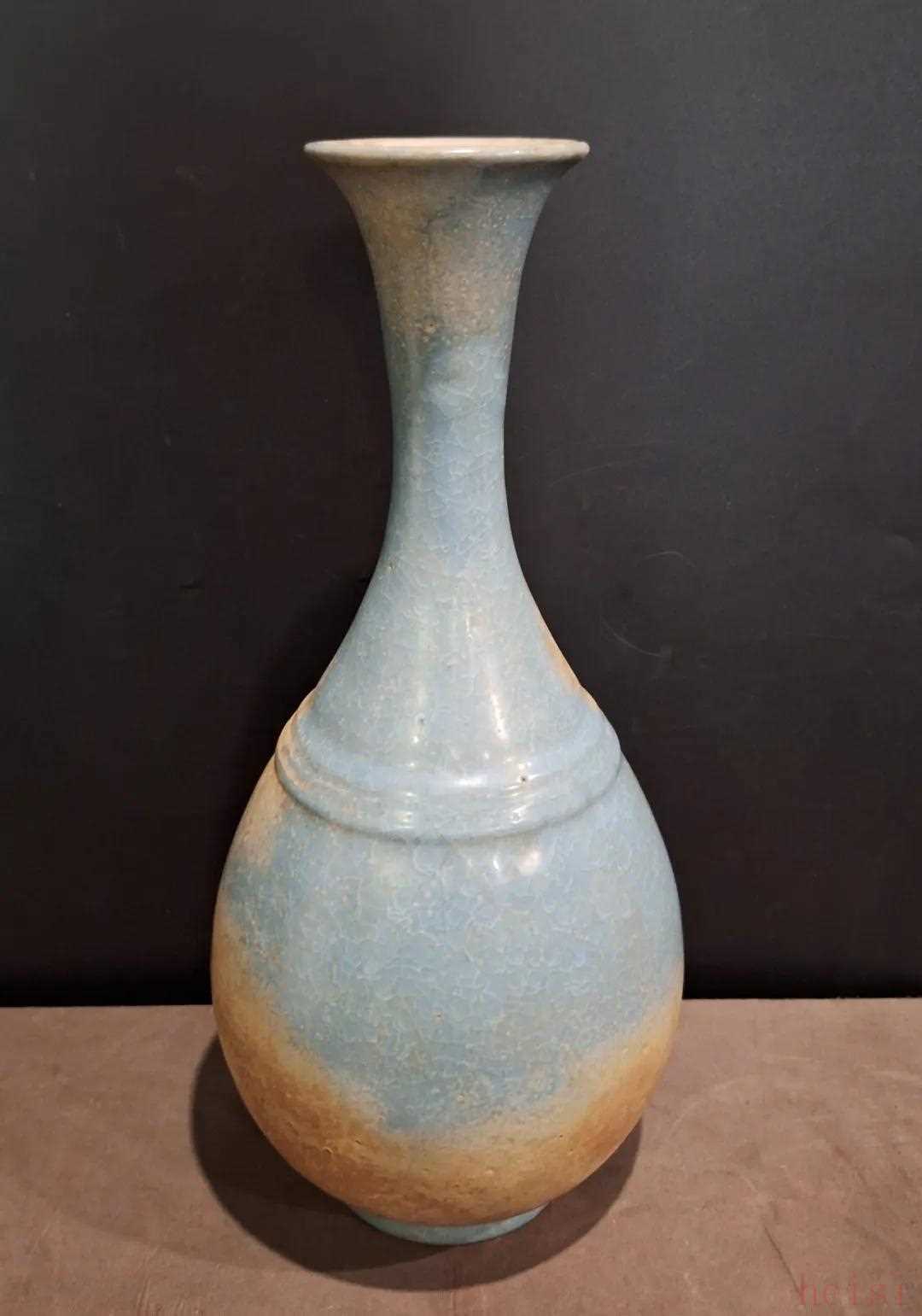

武威天梯山石窟塑像,创凿于北凉(397—439年)时期当然还有歌词“天青色等烟雨”,天青作为汉语传统颜色词汇,指深黑而微红的颜色,由红、青二色调合而成,别称红青。汝窑瓷釉基本色调就是一种淡淡的天青色。

八 紫电青霜

武侠小说中常常出现一个词:三尺青锋。指的是青锋剑。历史上有两把赫赫有名的以颜色命名的宝剑:“紫电青霜”。其中,“青霜”据说是刘邦斩蛇起义时斩蛇用的剑。紫电我见过,霜,却只见过白色的。不然怎么总是形容美女之白为“欺霜赛雪”。这 “青霜”之“青”到底是什么颜色?生活经验里,一大片的白色,有时候在略弱的光线下会呈现出一点淡淡的蓝色。同样,锋利的钢在光线下也能呈现出这种淡蓝色,“三尺青锋”同样成立。大片霜能呈现出一点浅浅的蓝色,所以,“青霜”之“青”是不是又指浅蓝色了。同样回到“雪青”,大片的雪会反射光线,隐隐有种淡淡的紫蓝色。再如,“青衿”。青青子衿,悠悠我心。有一种说法,“青衿”是当时学子所穿服装的黑色衣领,相当于那个年代的学生校服色。但一定要是黑色的吗?既然“青”有那么多种说法,那么“青衿”也不一定非得是黑色吧?

其实,中文在很长时间里根本不分蓝、绿,统一叫青。古人说是「东方色也」,从蓝到绿甚至灰黑,都可以是青。这种模糊,现代人看来是缺陷——不精确、不科学。我们不也常说「不要黑白不分」吗?可古人为什么偏要「蓝绿不分」?但或许不分才是对的~

(此处已添加书籍卡片,请到今日客户端查看)

(此处已添加书籍卡片,请到今日客户端查看)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏