以下是用十张图片带你开启80年代风靡中国的日本品牌:科技与潮流新时代:

"图片 1:松下(Panasonic)录音机"

"图片描述:" 一台经典的松下录音机,机身小巧,操作简单,是80年代中国家庭的常见电器。它代表了日本电子产品的精良品质和亲民价格。

"意义:" 录音机不仅方便人们记录和播放声音,也承载了人们的文化记忆,是那个时代重要的娱乐工具。

"图片 2:索尼(Sony)Walkman"

"图片描述:" 一台索尼Walkman,标志性的翻盖设计和“Press Play”按钮,是80年代年轻人的时尚象征。它开启了个人音乐时代,让人们随时随地享受音乐。

"意义:" Walkman不仅是播放器,更是一种文化符号,代表了80年代的潮流和个性。

"图片 3:卡西欧(CASIO)电子手表"

"图片描述:" 一块卡西欧电子手表,数字显示,功能多样,是80年代年轻人的必备饰品。它代表了日本电子产品的创新和时尚。

"意义:" 电子手表的普及,标志着时间的计量进入了电子时代,也体现了人们对时尚的追求。

"图片 4:夏普(Sharp)计算器"

"图片描述:" 一台夏普计算器,小巧便携,功能强大,是80

相关内容:

八十年代风靡中国的日本品牌:那些时髦旧物和心里的悸动

上个世纪的八十年代,正处在经历改革开放的初期阶段,新生事物不断涌现。其中,从日本进口的品牌产品成为当时全国范围内的热门话题。这些日本品牌不仅给中国消费者带来了先进的科技和高品质的产品,还在一定程度上推动了我国与国外之间的经济交流和文化互动。

要说八十年代的中国,那真是赶上了一个拐点。街头巷尾的风都不一样了——有人说,昨天拉着架子车卖鸡蛋,今天跑回来问你“你见过录像机吗?”总觉得日子像是突然拐弯了。小明同学家里第一次换彩电的时候,全家围着安装师傅看半天,都不敢摸那遥控器,生怕点坏了。那年头,日本的东西刚进中国,听起来跟月亮外星人似的,很洋气,也有点距离感——但偏偏谁内心又不想试试新鲜?

八十年代初,电视机还不是家家户户的标配,有时候一台“松下”黑白电视机就能让邻居家小孩每天蹲在窗口偷听你家的电视剧。小明记得第一次看“黑猫警长”,画面闪闪悠悠,但每个人都盯得像中了魔。松下来的那会儿,总觉得电视机是会发光的宝贝。零零碎碎的声音、淡淡灰白的画面,在那个还没有互联网的年纪,已经够让人激动好几天了。

不过,潮流总是比人快。有几年,日立的彩色电视机带着光鲜亮丽的色彩进了北京。你别说,这东西真的不一般。小明的爸爸攒了好几个月的钱,去商场挤了一圈,最后还是在朋友单位“关系”买到了一台日立的。当时大家一齐进屋围观,俨然是一次小型“科技革命”。画面有红有绿,看春晚感觉比看戏还新鲜。大伙儿闲聊间还暗自比较,谁家电视色彩更饱满,哪个日本牌子更厉害,谁家遥控器功能更多。其实那遥控器,还不如现在手机大,但却能带来一种胜利感。

说起音乐,就不能不提那会儿的“收录机”。八十年代流行过一种神秘的时尚——年轻人扛着日立或东芝的收录机在胡同里晃。小明上初中,有个邻居带头用收录机放崔健的《一无所有》,一下子半条街都跟着学唱。日立的收录机据说音质比国产货好得多,小明偷偷打开家里的收录机录下流行歌曲,晚上拿着耳机听,心里美滋滋,像有了一点属于自己的秘密空间。

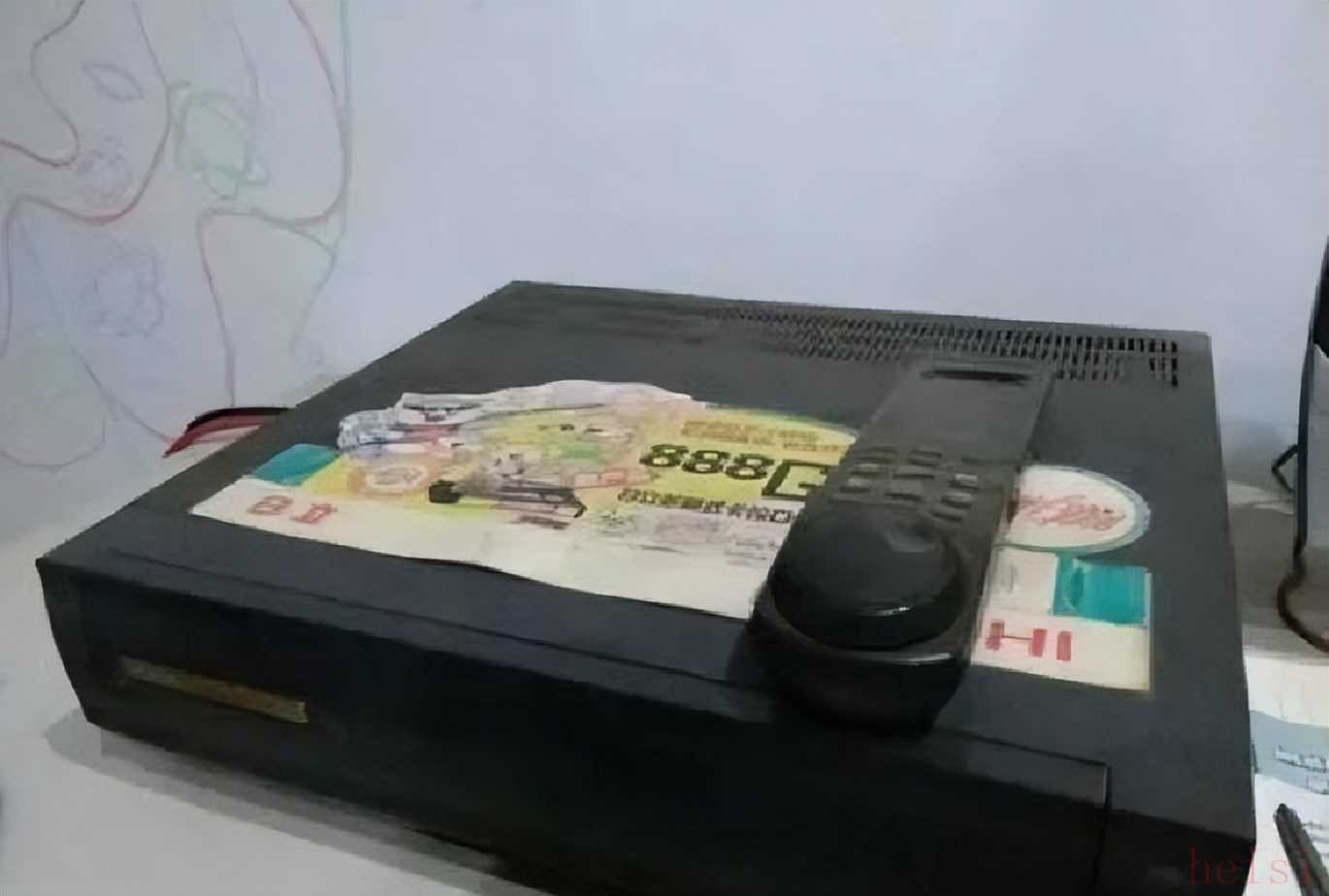

而录像机则是另一个“传奇”。你问小明小时候的记忆,他肯定得提起那个日立录像机广告——遥控器做得像科幻道具,一点就停、一点就快进,怎么看都比家门口的录音机高级。可想而知,那录像机是家里的头号宝物。大人都有点舍不得用,生怕哪天按钮坏了再修就麻烦了。有天小明偷偷录下了春晚,家里人回头看了好多遍,每次都觉得新鲜。有时候我都想,是真的喜欢节目吗?可能更喜欢的是自己能“掌控”时间的那种新感觉。

说起家电,东芝的冰箱也算得上是神物。小明妈妈一直念叨:这冰箱能省电还能保鲜,“比国产的那台耗电怪好多了”。广告里少女翻冰箱拿橙汁,配上轻快音乐,看得小明心痒痒,总觉得里面冰箱门一开就有好东西跑出来。后来一家人把过年剩下的菜一股脑塞进去,几天后打开,还是新鲜的,妈妈简直高兴坏了,邻居来串门也要夸两句“日本货真挺不错”。

东芝的收录机也是一种身份象征。学校里,有一个同学家里买了台东芝,外观亮闪闪,声音通透,大家都巴望着能蹭一蹭。在公园里,几个小伙轮流用它放流行歌曲,在那个没有手机的小世界里,也算是炫耀一把。谁能料到,几十年过去,这种扛收录机的场面现在在回忆里还那么鲜活。

再说夏普,那时候广告里颜色都特别鲜,角度也时尚。有人喜欢叫它“科技里带着点艺术气息”。小明家里没买得起夏普电视,但他常在商场看广告,广告里的电视荧屏一片璀璨,像把城市点亮了。后来夏普出了好多新品,什么平板、什么手机,尽管那时还买不起,但小明总觉得:那些品牌在潜移默化地“教我们什么叫世界”。

说到底,索尼黑白电视机也是很多人家的第一台“进口老物件”。小明爷爷一辈子就是在这台电视前看完文革后第一档新闻节目,还记得那番震撼。每天晚上,邻居都过来围在沙发上,食指间夹着茶杯,说说香港电视剧、聊聊电影新鲜事。“索尼”的标记,其实不只是外壳上的名字,更多像一种生活的信号——“外面的世界到了家里来了”。

三洋呢,是八十年代最早扎根北京的日本企业之一。他们做出一款14寸彩色电视机,据说全市排队才能买到。小明的叔叔当时托了关系,挤进了队,拿到电视后家里祖孙三代真的是开了“盛典”。那电视画面清楚,声音洪亮,每次家族聚会都要围看一场,直叫“真不白买”。

最后是三菱。很多老人都说,最早知道日本品牌,其实是通过三菱电视机。那时刚通电视,三菱简洁的大块头外观、管用的显示效果,让小明家买电视时直接挑了这一款。每逢周末,亲戚朋友都拉着小板凳挤进屋,一起看节目——有时候明明内容一般,但画质好了,大家都觉得热闹。三菱带来的不只是产品,更是新的生活氛围。

转念想想,八十年代的日本品牌不仅是冷冰冰的电子产品,也承载了非常具体的日常琐事。小明小时候还记得,家里有了新家电,妈妈会特意把说明书放好,生怕哪天坏了找不到修理办法。邻居看着羡慕,路过门口都要多扒一眼,你说这算什么?倒也许就是时代带来的冲击。

现在回头,那个奔跑着迎新科技的年代,就像在旧照片的边角藏着色彩——不只是物件,也有爸妈的好奇、爷爷的感叹、孩子的憧憬。日本品牌是时代潮流的一部分,但咱们记住的还是当时家里的小团聚和新希望。那些还在家里角落发着光的旧电器,你说它们算不算见证了我们的生活悸动?

或许下次再遇到某个老款松下,或者偶尔翻出一台旧收录机,你会想,为什么当年那一阵风那么劲烈?是产品,是技术,还是心里的新鲜和冲动?那个年代的答案,估计每个人的心里都不太一样。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏