南非当代艺术巨擘威廉・肯特里奇(William Kentridge)以其独特的视觉语彙与叙事手法,在全球引发热烈讨论的作品《女先知》(SIBYL),将于4月11日至13日登上台北表演艺术中心大剧院。作品以古希腊神话中掌管命运的为灵感,融合动画、音乐、舞蹈与动态装置,探索当代人类面对命运与科技操控之间的焦虑与无力感。

《女先知》不仅是一场艺术的极致展演,更是关于未来与人类自由意志的哲学思辨。开演前,合唱作曲家恩兰拉.马哈兰古(Nhlanhla Mahlangu)与爵士钢琴家凯尔.谢泼德(Kyle Shepherd)也特别分享他们的观点,让大家更能理解这部作品。

Q: 还不认识《女先知》的观众朋友应该如何看这个作品?希望传达什么样的讯息?

合唱作曲家恩兰拉.马哈兰古(Nhlanhla Mahlangu):《女先知》採取室内歌剧的方式呈现,其中有音乐、舞蹈,还有很多绘画,因为毕竟威廉.肯特里奇是是视觉艺术家,他的作品都呈现在现场,以绘画乃至动画的方式呈现。并且把希腊的传说转移到了南非,把它南非化,所以会运用很多南非的元素去呈现所在的南非的观点,去创造出南非的女先知。

《女先知》切成上下两段,后半段是《寻找女先知》,上半段的《瞬间已逝》则讨论到在南非,很多人到该地白手起家,他们在如今已经废弃关闭的採石场中淘金,在非常危险和绝望的处境中人们怀抱着希望,《女先知》这个故事跟各位作品将描述的正是人们在面对这些困难的处境时,要如何去试图去抓住自己的命运,去了解自己的命运等等。所以这个作品一方面希望针对当代的社会提出一些很难回答或者是非常重要的问题,同时去挑战跟质疑我们所认知的一些答案。

Q: 台湾观众一般认知威廉.肯特里奇是一位视觉艺术家,两位在创作中如何与作为导演的他合作?

爵士钢琴家凯尔.谢泼德(Kyle Shepherd):我自己本身是做电视跟电影的配乐居多,觉得最棒的导演是懂得去找最优秀的人才,然后让每个优秀人才都能够尽情的发挥所长,去回应跟创作出最适合这个作品的内容,这次的合作经验就是如此。过程中会他会提供大方向的指引,除此之外就让每一位专业人员用他们的专业可以去回应。

合唱作曲家恩兰拉.马哈兰古(Nhlanhla Mahlangu):我觉得肯特里奇的超能力就在于他非常的信任所有团队合作的成员跟伙伴,如果各位在去年看过他的展览就知道每一次创作,他都意识到展览或者剧场表演并不是他一人可以独立完成,还有很多很多的合作伙伴。他把个性不同的专业人才延揽后让他们各自发挥所长,最后我们从视觉出发进而呈现出剧场元素。

Q: 两位认为威廉肯特里奇是什么样的艺术家?

合唱作曲家恩兰拉.马哈兰古(Nhlanhla Mahlangu):我们是在2017年的时候初次合作,此前虽然知道这位艺术家,但是并不知道他这么有名也并没有去一直追蹤他的作品。2017年他到我的演出现场去看演出,当时的作品是一齣独角戏,介绍自己跟祖母之间的关係,透过自己的眼睛去看祖母作为家庭帮佣抚养起一家大小。肯特奇里看完作品之后就邀请合作。当时觉得两人的生长环境其实是南辕北辙的,自己也很好奇肯特里奇希望自己能够贡献什么在作品中,后来一直陆续合作了三档节目之后,有一天在开车的路上我才问:你是不是很有名啊?肯特里奇就笑了。

我觉得这样的关係特别珍贵,因为两人之间并不是借机出名的合作关係,而是好朋友一起创作,因此在自己眼中肯特里奇首先是朋友、伙伴,像父亲般的人。以艺术家而言,合作后发现两人的功能跟角色不太一样,肯特里奇负责整个作品水平往前发展,而且不断地往前推进,自己的角色是希望把这个作品越挖越深,让他有更多的层次更深层的含义。

Q: 音乐创作的灵感来源是什么?如何呈现这个南非版本的女先知?是否有哪些也许台湾观众较不熟悉的,来自南非的元素?

爵士钢琴家凯尔.谢泼德(Kyle Shepherd):我来自多元文化汇聚的开普敦,所以有很多不同的音乐元素的结合在其中。自己从小就喜欢音乐,除了在大学主修音乐之外,也还在教堂演奏,所以创作过程里结合了传统的音乐,还有很多现代、当代的音乐元素以及爵士。觉得这一次作品很特别,因为是和视觉艺术家合作,所以很多的创作都来自于绘画,威廉肯特里奇的绘图对他而言,就好像是音乐一样,每一个笔刷每一个动作都存在音乐性。自己的音乐创作也就是在回应肯特里奇。

合唱作曲家恩兰拉.马哈兰古(Nhlanhla Mahlangu):当这个作品请了南非的演出人员,站在南非,用南非的创作者,用南非音乐跟人声去传达的时候,我们就已经把这个故事转移到南非了。因为每一位演出人都有自己承载的南非的部分历史。即便说的是《女先知》这个希腊传统的故事,但是用南非的人,南非的声音跟南非的元素呈现,这个时候它就已经在南非化了。另外一方面,我们并不是去提倡过去欧洲的文字或歌曲,也不是用欧洲的语言来呈现,而是用自己南非的语言来呈现这个故事。

这个作品一开始是受到罗马歌剧院的邀请,希望回应受1968年亚历山大・考尔德(Alexander Calder)作品《Work in Progress》,当时的作品只做了20几分钟,他过世后这个作品并没有完成,因此《女先知》一开始可说是《Work in Progress》的后半段,不论场景、服装都是要做符合亚历山大当时的美学和想法,讨论的是时代变迁甚至被迫不得不变迁的情况之下所面对的处境。

音乐创作上,每个人以自己的背景跟专业去回应肯特里奇的创作,所以当音乐人看到了画作的时候,眼中看到的是乐谱;舞者看到的绘画,脑中浮现的是舞步跟动作,每个人都愿意以自己的背景融入进而回应出他们所看到的。

一开始创作的时候本来打算只用钢琴这个乐器,虽然只用钢琴但不同于平常弹奏的声音,也可能来自钢琴表面的打击声;歌手的人声也是如此,虽然都是人声但有各种想像人声的方式,比如:如果人声变成打击乐的时候,会是什么样的模式?所以虽然现场只会听到钢琴和人声,但其实呈现出来的效果会有很多很多不同的变化。

关于《女先知》──

已被揭示,却无法掌握的命运

古罗马诗人维吉尔(Virgil)的史诗《艾尼亚斯纪》(Aeneid)描述,传说中库迈(Cumae)洞窟中的女先知 SIBYL 会将预言写在橡树叶上,并留在洞穴口让人们领取。然而,当风吹散了树叶,混乱了问答和预言的顺序,最终使人们无法辨认属于自己的命运。

这种的命运隐喻,正是肯特里奇在《女先知》中所传达的意涵。在21世纪的现代社会,人工智能(AI)与大数据技术已能预测个人的行为模式、购物习惯,甚至健康状况,人类看似拥有掌握未来的能力,却陷入被数据与演算法操控的命运困境。肯特里奇表示:

炭笔动画与南非乐舞交织,历史与文化仪式流转

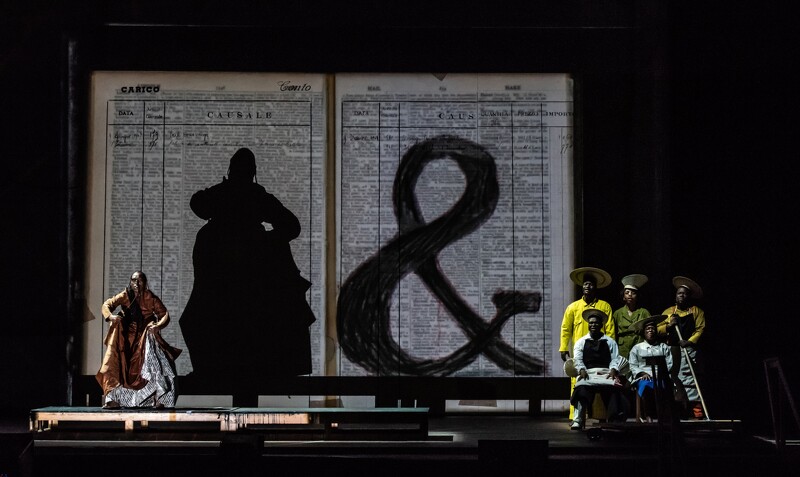

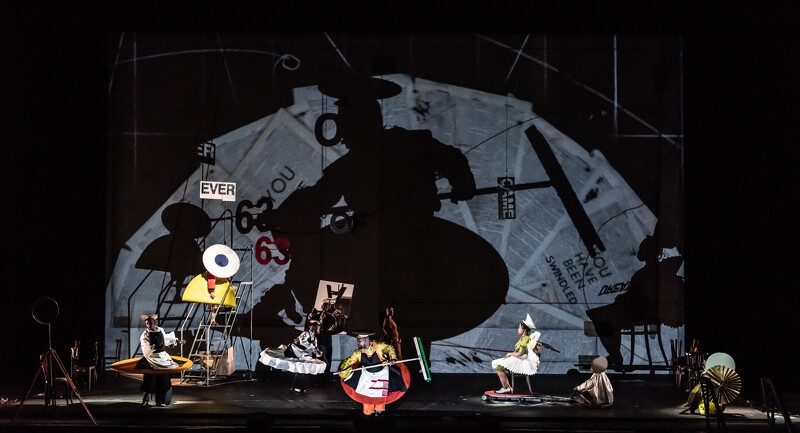

荣获2023年英国劳伦斯・奥立佛奖(Laurence Olivier Awards)(Outstanding Achievement in Opera)的《女先知》,叙事由两个篇章组成:首部《瞬间已逝》(The Moment Has Gone)由肯特里奇标誌性的炭笔动画描绘历史记忆的重叠与模糊——影像中的人物不断被擦除、重绘,隐喻着过去的变动与当下的瞬逝。第二部《等待女先知》(Waiting for the Sibyl)则以音乐与舞蹈回应神话中的先知之声,舞者的身影投映在巨大的书页上,彷若风中飘旋的树叶,阴影映照着命运燃烧殆尽的余烬。

多媒体作品《女先知》以舞台上的书页翻动,演员如活动雕塑般旋转移动,呼应着承载先知讯息的树叶流转,肯特里奇认为视觉须有现场演奏结合,因此邀请两位音乐家共同合作:恩赫兰赫拉·马哈兰古(Nhlanhla Mahlangu)负责合唱与编舞,爵士钢琴家凯尔·谢泼德(Kyle Shepherd)负责音乐创作,马哈兰古曾表示:两人共谱出富张力与层次的音乐语言。

马哈兰古的创作植根于南非传统歌舞而在国际舞台上享有盛誉,且与肯特里奇合作多年。在《女先知》中,他不仅担任歌舞编排,更亲自领导合唱团登台演出。他将古代女先知的神谕转译为南非文化语彙,故特别邀请具备传承祖先精神天赋的歌者与舞者共同演绎,使整场演出更具南非文化与仪式感。

《瞬间已逝》片段中,观众可以深刻感受到南非祖鲁族的演唱风格,Isicathamiya原为男声无伴奏合唱,此次则融合了男声四重唱与谢泼德的钢琴演奏,呈现底层劳工在困顿现实中寻找短暂欢愉的压抑情感;进入《等待女先知》,无论音乐或舞蹈,则显得更加奔放多变,展现戏剧张力。

宿命与自由,我们是否有勇气迎向未来?

成长于种族隔离制度下的肯特里奇,对社会不公与政治压迫有着深刻的洞察,作品中不断呈现种族与政治冲突的历史印记,在素描的黑与白之间,他透过艺术拓宽那些近乎消失或极其细小的灰色、中间地带,一如他所言:让观者在观看作品的同时,也参与了一场历史与现实的辩证。

《二手阅读》、《翻页的探戈》、《十四行诗》、《软字典》及《女先知》作为肯特里奇标帜性的翻书系列(Flipbook),书页翻动成为最原始的动态影像,也在翻页的停顿之间,艺术家以图像折射出对世界的演绎。他认为历史、神话元素是用来检视当代问题的方法之一,正因为有些事反覆出现,用古老的方式检视当代,也就成为面对问题的一种方式,也检视我们能多大程度地掌控自身与周遭世界。

随着舞台上每一次的书页翻动,观众所见是命运的推移?或是一种重新书写的可能?或许观众将发现:命运,或许早已揭晓——但真正的问题是,我们是否有勇气去面对?

北艺严选:威廉.肯特里奇《女先知》

William Kentridge: SIBYL

演出时间|2025/4/11 (五) - 4/13 (日)

购票资讯

延伸阅读:

北艺中心2025上半年强档推荐!《火神的眼泪》、《呱于丑小鸭变成摇滚巨星的那件事》、《灰男孩》、《老男孩》展现剧场魅力威廉.肯特里奇全台首次大型个展,三件大型影像装置首度在台亮相!

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏