青岛作为中国的啤酒之城,拥有众多知名品牌。然而,随着市场竞争的加剧和消费者口味的变迁,一些曾经畅销全国的青岛品牌逐渐消失在历史的长河中。以下是五个已经消失的青岛品牌,它们曾经在全国范围内广受欢迎,如今却沦为时代的弃子:

1. 青岛啤酒厂(青岛啤酒)"(虽然青岛啤酒依然存在,但其市场份额和影响力已大幅下降,部分历史悠久的分厂或品牌已消失)":青岛啤酒厂是青岛最著名的品牌之一,其生产的青岛啤酒曾是中国啤酒行业的领军品牌之一。然而,随着其他啤酒品牌的崛起和市场竞争的加剧,青岛啤酒厂的市场份额逐渐下降,部分历史悠久的分厂或品牌已经消失。

2. 青岛啤酒二厂(青岛特液)":青岛啤酒二厂曾生产一种名为“青岛特液”的啤酒,这种啤酒在历史上曾非常受欢迎,被誉为“液体面包”。然而,由于市场竞争和品牌战略的调整,青岛啤酒二厂和“青岛特液”品牌已经逐渐消失。

3. 青岛啤酒三厂(青岛大绿)":青岛啤酒三厂曾生产一种名为“青岛大绿”的啤酒,这种啤酒以其独特的口感和包装而闻名,曾在市场上占据一席之地。然而,由于品牌整合和市场策略的变化,“青岛大绿”品牌已经逐渐淡出人们的视野。

4. 青岛

相关内容:

那些过去红火得不行的老牌子,你还记得吧?有些东西,当年你想买还得掏出票凭证;有些车子,你骑出来就像是全小区最“风光”的主儿。可现在,青岛的大街上再也难寻它们的踪影了——金鹿、鹰轮、金锚、青岛6型、蓝天……这些响当当的名字,当年可都是“家里有一个就算条件不错”的代表。再说了,城市让人觉得变了,东西变了,可某些情绪、某些回忆,真是不肯走。

说起青岛,人家总觉得是海边,风景好,冬天冷。殊不知,这座城也曾是北方工业的大户,造东西的风气很盛,家家户户都跟厂子、技工沾点边。那年月,说什么“计划经济”,讲究的是分配——不是钱多就买得着东西,得是有身份、有单位,有点门路,才能弄到那些抢手货。就比如金鹿自行车,能买上一辆,甚至都能成婚事里的彩礼。这玩意儿不光是代步,它代表着体面、能耐、人情面子。

八十年代初,青岛的街头柳树刚绿,车铃声叮当作响。很多人都攒着票、看着情面,凑齐那149块钱,扛回一辆金鹿。说句实话,那时候对自行车的感情不是如今买辆电动车赶公交的心思。家里添了辆金鹿,全家都觉着热闹,车头灯罩怕被人顺走,得在晚上用钢圈锁上——家里的孙子、侄子惦记,隔壁的大娘也打听,一时间,好像整个院子都围着这辆车转。你上班用它,下雨哪怕鞋湿裤子脏,也不肯骑出去,舍不得。那辆车得“留给干大事”,逢年过节,或者带着孩子出门,才让它露脸。

其实,金鹿的车子是经得起“推敲”的。铁管子厚实,轮胎耐磨,家里买米拉面油盐酱醋,全靠它扛。老人坐前杠,后座架着两孩子,平稳得很。邻居家小王常挂在嘴边,“我家那辆金鹿骑了快二十年,没坏过!”但谁能想到,后来摩托、自行车市场变冷,金鹿的身影也慢慢散了。一代人挺过了淘汰换新的尴尬,青岛老牌子的记忆,却一圈圈稀薄下去。

再说鹰轮缝纫机,这东西听着不洋气,但你要是身边有个“手巧”的姨妈姑奶,就知道当年缝纫机在家里啥地位。青岛缝纫机工业公司成立那会儿,很多人家把缝纫机摆在正堂——一来是贵重,二来方便展示。鹰轮脚踏式缝纫机结实能用,有点小毛病,青岛本地就有遍布百余点的维修摊儿,你拿着走几条巷子,师傅手一搭,支棱几下又能用。实际上鹰轮缝纫机,全国也数得着,当时家家至少有一台。可世事无常,九十年代家用机械市场变了,缝纫机慢慢没人买了,厂子里逐渐调岗、关线。后来兴起电脑绣花机,鹰轮也试过转型,但风头已过,再难有当年那种“家里有鹰轮,姑娘绣嫁衣”的风光了。

说到这,心里多少有点感慨——那些扎在老房子角落的缝纫机,多少年没人碰过,却又舍不得丢。主妇们的针线活儿、年轻人的缝制服,甚至一条旧裤子的补丁,都和鹰轮的沉重嗡嗡声挂上了钩。

金锚牌手表是另一个有故事的角儿。六七十年代,结婚三大件:手表、自行车、收音机。手表最吃香,结婚买块金锚,立马就被夸“家里条件好”。青岛手表厂,五千多工人,年产手表百七十多万只,全山东最大。这些人现如今都哪儿去了?以前厂里风风火火办活动,谁家房顶上挂金锚广告牌,孩子都觉着特别得意。但石英表、电子表大潮来了,老牌子顶了几年,就熄火了。金锚的老工人,有的去了别的厂,有的索性退休,有的子女搬家南下,留下厂门口锈掉的“金锚”二字。

手表现在再不稀罕,“手机有时间谁还看表?”可还有人留着爷爷的机械表,说不舍得,是怕东西没了,记忆也没了。

至于青岛6型相机,说起来也是一段难得的攀比与自豪。八十年代视觉风潮兴起,胶片机是随身宝。有点钱、有点技术,人还懂摄影的话,那拥有一台青岛6型,几乎就是圈里的“大神”。德国技术本子引进,全套生产线,咔嚓一声,那个胶片上的色调和层次,仿佛都带着点海风和青岛的市井气——不少摄影爱好者的“成名之作”,实际上全靠青岛相机厂。那是个班组责任分明、技术工人讲究手艺的年代,上班领件、下班归仓,一台相机能“出口换外汇”,本地人也以此自豪。

后来的故事就简单了,90年代,国产品牌走向重组,青岛照相机被海信并了线,厂房改建,老工人打散。青岛6型相机成为收藏品,在老城二手市场偶尔还能淘到一台,可那些“全国一等奖”的风光早不复返。

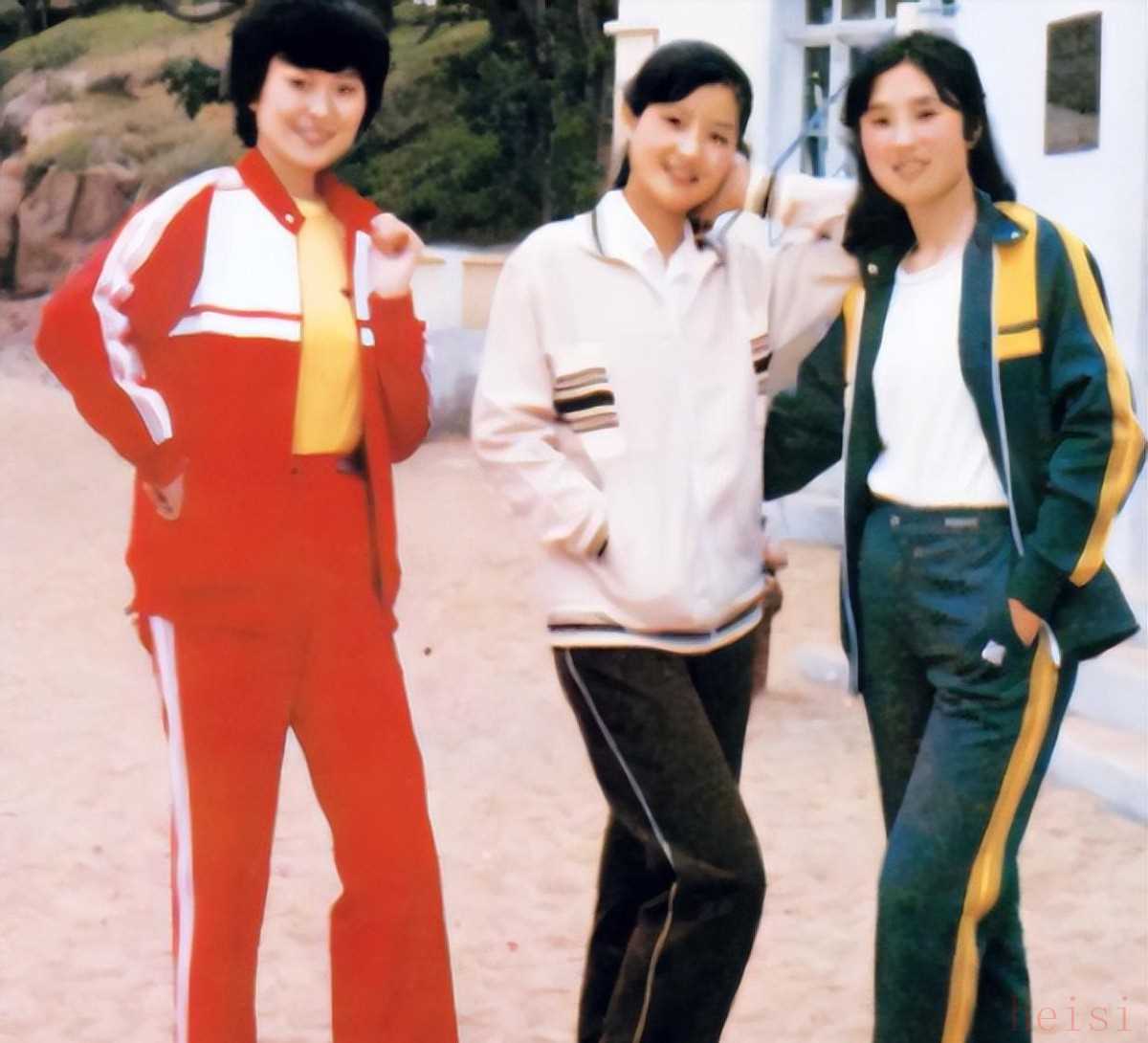

蓝天运动服,估计许多人小时候都穿过,说起来比“双星”还亲热点。有两道白杠的蓝天运动服,你穿上就有点“街头风”。八十年代,青岛第三针织厂的工人加班赶工,各地订单满天飞。蓝天还闯进第十一届亚运会,成了中国队领奖服,青岛人都觉得倍儿有面子。运动服的舒适、耐穿,成了青岛人记忆里“运动会前一天新衣服”的代名词。可后来,国外品牌一过来,本地的国货就像大浪退潮,慢慢走得没了影——针织厂变成小区,生产线拆了,谁还记得蓝天的辉煌?

现在的青岛商城琳琅满目,谁还会在意那些老牌子?老一辈偶尔念叨,“那年没什么好买的,有金鹿、金锚、蓝天就够了。”外企、资本、品牌翻天覆地后,物质的东西有了,但人心的温度、旧厂子的回声,却渐远了。

也许,这就是城市的命运吧。一代热闹,一代凋敝。那些曾经撑起青岛工业的老厂、老品牌,化作后人嘴边一句闲话、柜子里一件旧物、父辈们偶尔回忆中的光亮。谁知道,未来的新品牌、城市的新变化,会不会也被后人这样惦记?

不说了,今天又刮海风了,街角那家旧钟表修理铺还开着,不知有没有人为修一只金锚,或谈起那个已经质朴远去的青岛。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏