啊,这确实是一个很有共鸣的话题!90后这一代人的成长伴随着中国服装市场的巨大变迁,从最初模仿港台、日韩潮流,到后来本土品牌的崛起,再到接触国际品牌,我们这一代人的时尚记忆里充满了许多现在看来或许有些“土味”或“过时”,但当时却无比熟悉的服饰和品牌。

怀念过去的服饰,不仅是怀念物件本身,更是怀念那个特定年代的文化氛围、经济水平和青春记忆。我还能想起一些:

"1. 印着夸张图案和口号的T恤/卫衣:"

"健力宝 (Jianlibao):" 这绝对是90年代的标志性!虽然主要是饮料,但其Logo T恤、卫衣是那个年代运动休闲风的代表,很多男生都穿过。现在看来有点“土味”,但回忆起来就是青春。

"娃哈哈 (Wahaha):" 同样是国民品牌,也曾推出过印有品牌Logo的服装,是很多人的童年记忆。

"各种“英文标牌”T恤:" 印着像 "Hello Kitty", "Barbie", "迪士尼公主", "变形金刚", "龙珠", "灌篮高手" 等图案和名字的T恤,是当时孩子们的时尚单品。

"带有口号的T恤:" 比如 "I Love You", "Cool", "Bad Boy", "Good Girl" 以及一些不太懂的英文或日文口号,

相关内容:

时光荏苒,岁月如梭,如今的90后部分已经奔三了,剩余的的还在奔三的道路上苦苦挣扎,有很多也已为人夫、人妇。随着年龄的增大,90后的审美也发生着巨大的变化,曾经的耳熟能详的服饰品牌,如361°C,CBA,以纯,真维斯,邦威,FUN,班尼路,利达斯,啄木鸟,老爷车,老烟斗,皮尔卡丹,金利来,佐丹奴...,已渐渐消失,随之而来的“ZARA、HM、C&A、GAP、优衣库、UR”等国外快销服饰逐渐充斥着我们的购物车,偶尔还会购买一些轻奢品牌服饰。为什么国产服饰品牌火爆之后一直走下坡路呢?国产服饰为什么不能像我们的国产手机和国产汽车一样赢得消费者的支持呢?是不懂时尚?是质量不好?还是因为定价低廉跌面儿?

中国服饰市场的竞争一直以来十分激烈,新兴品牌不断崛起,大量海外品牌入驻中国市场,而本土老品牌为了不被淘汰也不断发力在市场上占有更多份额。今年疫情的冲击、电商的崛起、竞争格局的不断变化,给激烈的竞争环境上更是浇上了一股热油,激烈的竞争之下,必然就有淘汰。

那些宣布破产退出中国市场的品牌中,有的曾经辉煌过,其破产消息惹来众多热议;而有的品牌则“默默无闻”得多,悄悄地来,轻轻地走,没有带走一片云彩。下面让我们来盘点一下,那些在竞争中渐渐消失的90后品牌。休闲品牌真维斯 真维斯品牌早在1993就进入了中国市场,其也曾辉煌一时,在2013年时销售额逼近50亿港元,店铺在中国大陆更是超过500多家。但可惜树木无法常青不衰,花朵也无法常开不败,在2013年后,已经坐上内地休闲服饰大佬宝座的真维斯却业绩一年不如一年,几年时间,销售额从50亿不断下滑至16亿,最终在2020年1月,传来了破产清算的消息。美特斯邦威

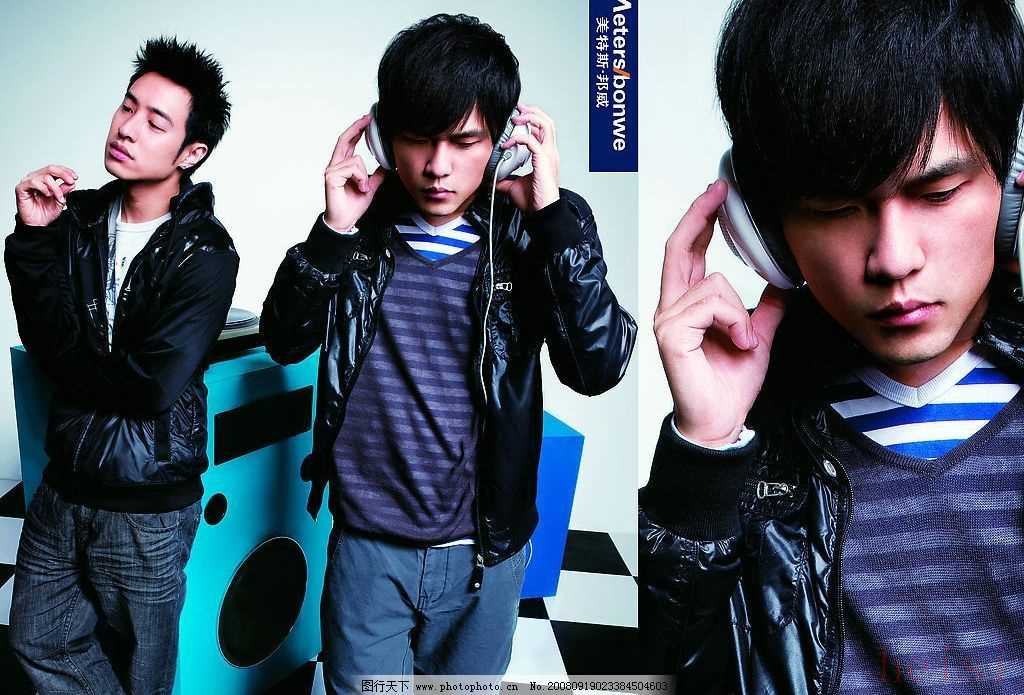

真维斯品牌早在1993就进入了中国市场,其也曾辉煌一时,在2013年时销售额逼近50亿港元,店铺在中国大陆更是超过500多家。但可惜树木无法常青不衰,花朵也无法常开不败,在2013年后,已经坐上内地休闲服饰大佬宝座的真维斯却业绩一年不如一年,几年时间,销售额从50亿不断下滑至16亿,最终在2020年1月,传来了破产清算的消息。美特斯邦威 美特斯邦威诞生于1995年,在国内外市场对服装产业的巨大需求带动下,快速扩张成为一家集研发、生产、销售为一体的知名品牌,并于2008年成功上市。然而受外资快时尚品牌冲击,以及线上渠道对传统渠道客流的蚕食,美邦的业绩从2012年开始走下坡路。今年2月底,美特斯邦威公布了上年业绩快报,营业收入、营业利润以及净利润均为负增长,亏损了3亿多元。

美特斯邦威诞生于1995年,在国内外市场对服装产业的巨大需求带动下,快速扩张成为一家集研发、生产、销售为一体的知名品牌,并于2008年成功上市。然而受外资快时尚品牌冲击,以及线上渠道对传统渠道客流的蚕食,美邦的业绩从2012年开始走下坡路。今年2月底,美特斯邦威公布了上年业绩快报,营业收入、营业利润以及净利润均为负增长,亏损了3亿多元。李宁

李宁曾经作为国内最为著名的体育品牌,在2008年奥运会后达到了巅峰,当时他作为奥运会开幕式点燃火炬台的负责人,在全世界瞩目的焦点中展示了其个人影响力,而门店也在一夜之间扩大了数倍。当时给人的感觉就是李宁品牌在体育用品领域无处不在,然而好景仅仅维持了两年,此后就开始出现了下滑的趋势。

361°

在我的印象当中,361似乎已经销声匿迹了很久了。如果是不怎么看运动会的朋友,那更是属于几年都没有听到一点点动静的类型了。其实从前几年开始,关于361 的新闻报道也越来越少了。也就里约奥运会的时候,361的大手笔总算是让人留下了深刻印象。但是即便如此,奥运会一结束,361再一次没了声音。

飞跃&双星

飞跃,双星,派勒斯这鞋绝对是小时候最喜欢的,最早飞跃白球鞋,15块钱一双,刚穿上的时候生怕弄脏了,沾口水也得弄干净。在大一点之后进化到双星派勒斯钉子板鞋,弄个矿泉水瓶子在草地上踢来踢去时尚很时尚的样子。现而今双星开始转型为汽车制作防滑鞋子了,开始创办“工业4.0”轮胎智能化工厂,这个旧怀念的比较永恒,穿他们的鞋比较困难。国企转型卖轮胎谈不上失败不失败,曾经辉煌,现在我不想卖鞋了,我想卖轮胎也很正常。飞跃白球鞋品牌被卖到法国之后在国外身价飙涨倒是让人们重新怀念一下这款鞋,不过穿他的国人还是太少了。

.

.

.

为什么我们的青春服饰不能随着我们的长大而长大呢?试思考为什么中国人制造不出受世界人民欢迎的服饰品牌那?论质量说材质都很过得去,不比耐克阿迪差,看价格国内品牌比这些全球品牌还便宜很多。至于时尚元素这个确实无法和全球完全接轨,开放时间短,政策诸多限制,现在网络还有墙国人审美不能跟世界人民统一也属于正常。90后都长大了,很多都为人父为人母了,估计咱们的孩子们以后只能穿全球化的服装了。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏