这是一个关于三家餐饮品牌在外卖市场突围的故事,主题为“在洪峰中成长:三家餐饮品牌的外卖突围”。

---

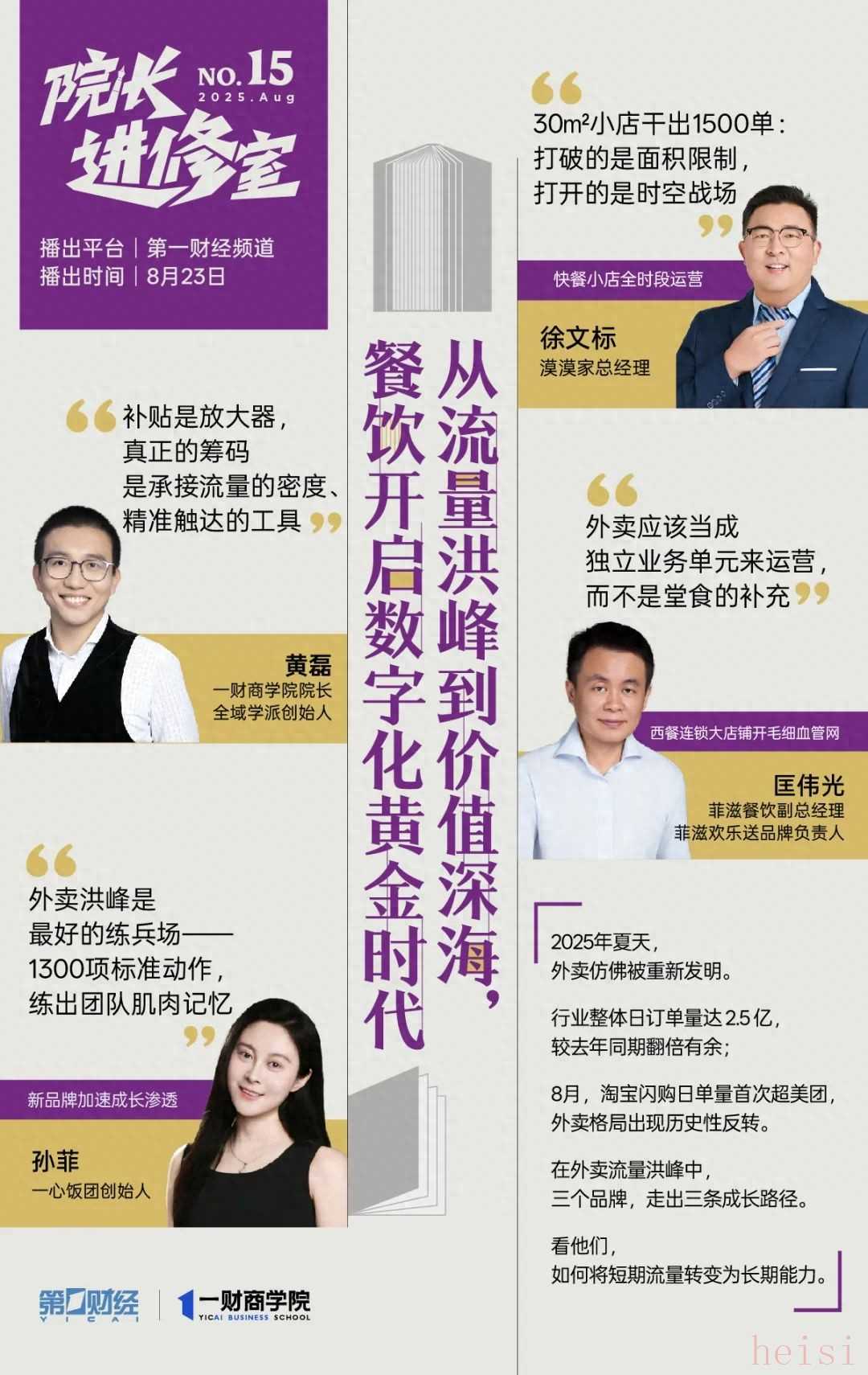

"在洪峰中成长:三家餐饮品牌的外卖突围"

近年来,餐饮行业的外卖市场经历了前所未有的“洪峰”——用户需求激增、竞争白热化、技术迭代加速、消费者期望不断提高。在这场喧嚣而激烈的浪潮中,并非所有品牌都能乘风破浪。然而,有几家餐饮品牌凭借敏锐的洞察、灵活的策略和坚定的执行力,成功实现了外卖业务的突围,实现了“在洪峰中成长”。本文将聚焦三家代表性品牌,剖析它们的外卖突围之路。

"一、 从堂食传奇到外卖新篇:品牌老大的智慧转型"

许多餐饮巨头最初对外卖持观望甚至排斥态度,认为这会冲击堂食生意。然而,市场的变化迫使他们重新审视。以某知名连锁快餐品牌(为保护隐私,此处使用“品牌A”代称)为例,它曾是堂食市场的绝对王者,但在外卖兴起初期并未积极布局。

转折点出现在用户数据分析和市场调研显示外卖潜力巨大,且堂食客流受疫情影响波动时。品牌A迅速调整策略:

1. "产品适配与优化:" 重新审视菜单,将部分爆款菜品进行“外卖专属”优化。例如,调整份量、改良酱料以适应外带、增加适合一人食的小份菜。利用大数据

相关内容:

2025 年夏天,餐饮生意的温度,不止来自气候。三个月内,中国外卖市场迎来多年未有的剧烈波动:行业整体日订单量达到2.5 亿,较去年同期翻倍还有余;据晚点Latepost,8月8日和8月9日,淘宝闪购日订单量首次超过美团——在长期被美团统治的外卖格局中,这是一次历史性反转。

外卖,仿佛又被重新发明了一遍。

消费者的认知从“外卖是吃饭”升级为“外卖是生活服务”;行业则从“一家独大”走向“多极并行”,带动就业与区域消费增长;而平台补贴与流量洪峰的背后,一批真正具备“数字化吸收能力”的商家,被推上了变革升级的快车道。

本期《院长进修室》走进三家背景迥异的餐饮品牌——诞生不到两年的新锐品牌一心饭团、在浙江深耕23年的西式连锁餐厅菲滋,以及主打连锁经营模式的潼关肉夹馍品牌漠漠家——看它们如何在洪峰中突围,把短期流量变成长期能力。

在激烈竞争中成长

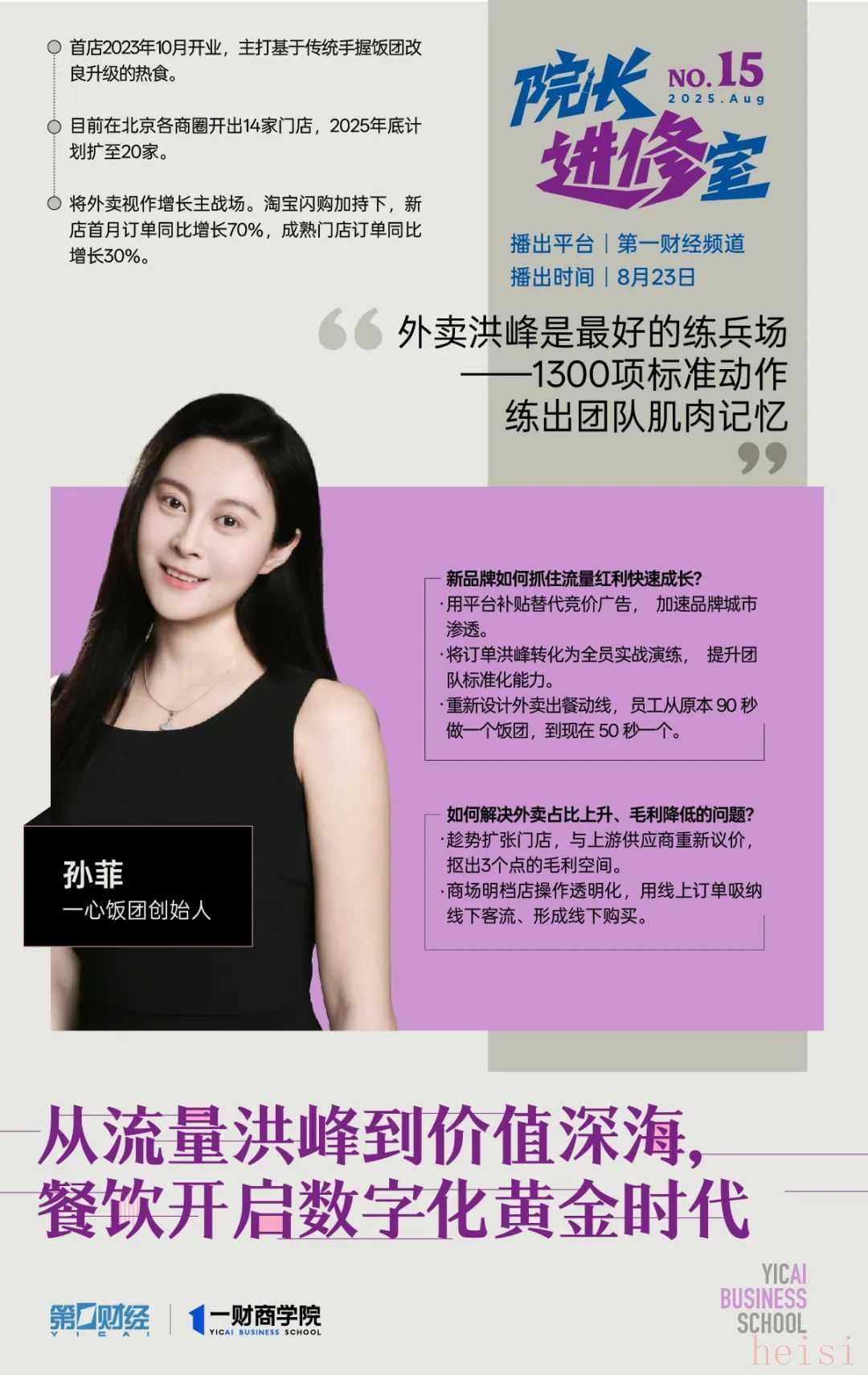

在激烈竞争中成长成立仅20多个月,一心饭团在北京已开出14家门店,计划到2025年底扩至20家。在2025年夏天的外卖补贴大战中,这个新锐品牌是外卖红利时代的冷启动样本——用补贴当广告、用洪峰流量加速扩店、用平台运营补足短板。

一心饭团的创始人孙菲,35岁,餐二代,母亲从80年代开始从事餐饮至今。不同于上一代对外卖的谨慎态度,她一开始就将外卖视作增长的主战场。

在淘宝闪购补贴加持下,一心饭团的新店首月订单从过去的4000单跃至7000单,同比增长了70%;三个月以上的成熟门店订单则同比增长约30%;订单的明显增长,也打开了下午茶场景这一原本的闲时空档。“以前我们都是等客来,现在基本上所有门店从开门的那一分钟开始,就是人不停、锅不停、手不停”。孙菲说。

更关键的是,过去餐饮新品牌上外卖平台,往往需要依靠广告费提升竞价排名,让3公里范围内的潜在客群尽快认识并尝试自己。而此时,补贴替代了广告费,快速提高了一心饭团在北京这座2000万人口城市的渗透率。

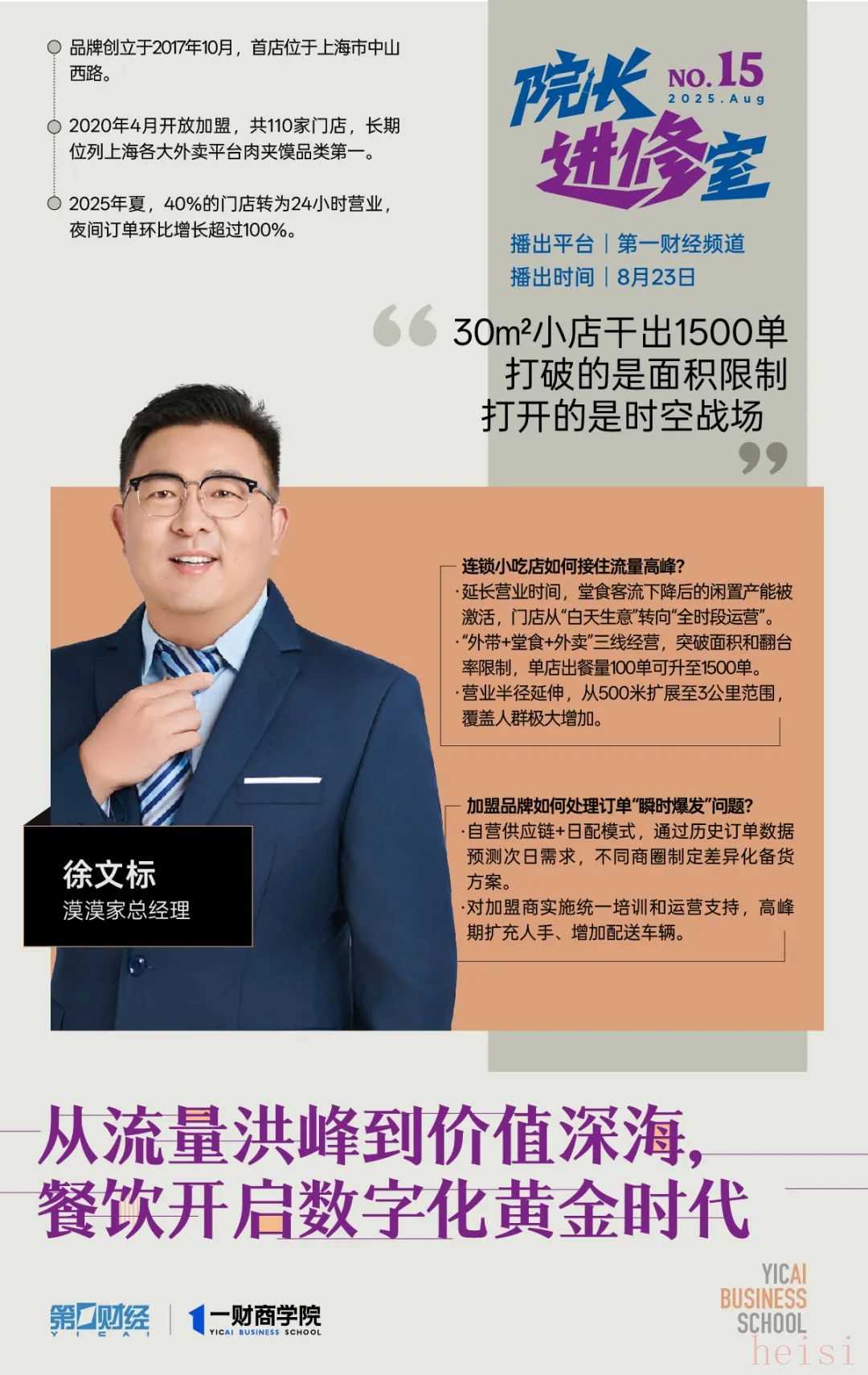

数百公里外的上海,徐文标和团队们已经做出了两家行业头部品牌,一家是专做粥品的三米粥铺,一家是主打肉夹馍品类的漠漠家。

2017年10月,漠漠家开出第一家店后,用八年时间跑出百店规模,不仅在上海稳坐西北小吃的头把交椅,还把门店开到了菲律宾马尼拉和印尼雅加达。

这轮外卖补贴中,漠漠家按下了营业时间的“延长键”——40%的门店转为24小时营业,夜间订单环比增长超过100%。在上海这样夜生活密集的城市,做外卖、延长营业时间意味着三点变化:

2. 营业半径延伸一家小店原本的服务半径从500米扩展至3公里范围,覆盖人群极大增加。

3. 时间再利用堂食客流下降后的闲置产能被激活,门店从“白天生意”转向“全时段运营”。如同电商对线下货架曾经的变革一样,线下餐饮如今也突破了原本消费时段、营业半径及门店面积的限制,形成“时空跨越”。

外卖单量提升、营收增加,是这波补贴潮里商家们最直接的变化。但到底能不能挣到钱,则是商家们更关心的问题。

三家品牌都表示,单笔订单毛利率虽然下滑了,但如果算一笔总账,净利润绝对值依然在增加。

孙菲表示,第一,订单增加抵消了毛利下降;第二,一心饭团开的是商场明档店,每一次包饭团时就会聚集线下人流、形成购买,“不光增加了外卖订单,对堂食订单也有辅助作用”;第三,孙菲趁势扩张门店,与所有上游供应商重谈了价格,抠出了3个点的毛利空间。

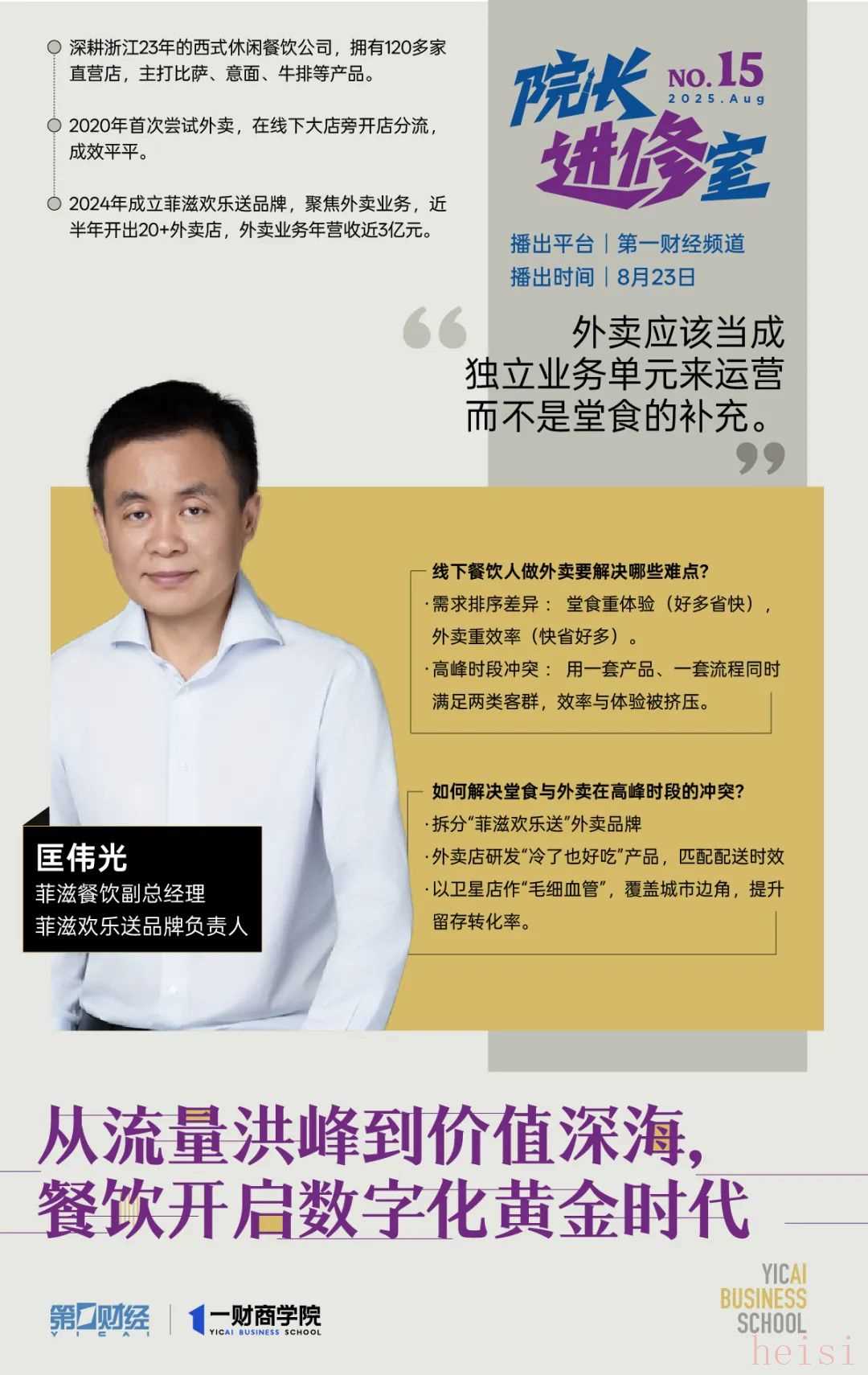

“菲滋的下单转化率是行业佼佼者,对新客的留存转化能力很强...5月淘宝闪购开始进来的流量,我们结结实实地把他抓住了,每个月还在持续增长”。菲滋餐饮副总经理、菲滋欢乐送品牌负责人匡伟光表示。

漠漠家总经理徐文标更是形容这波增长像是平台“送钱”——漠漠家在没有增加门店数量的情况下,单量和营业额都实现了双位数环比增长,门店的推广开支则降了30%-50%。

在峰值单量中沉淀

在峰值单量中沉淀流量涌入之后,考验的是接单和履约的硬实力。

在运营层面,一心饭团增加了管理中台人员和门店人手,还为员工制定1300多项标准化动作,把订单洪峰当成全员实战演练。

在供应链侧,以加盟为主的漠漠家早以自营供应链+日配模式应答:通过历史订单数据预测次日需求;不同商圈制定差异化备货方案;对加盟商实施统一的培训和运营支持,减少高峰期掉链子的概率。这种“全链条自控”能力,使漠漠家在订单高峰期,也能迅速扩充人手、增加配送车辆。

而菲滋则更早从底层逻辑出发,将外卖店与堂食店拆分运营。这个创立于2001年的品牌,在浙江省有120多家直营门店,很长时间里都围绕「堂食」打造核心能力:选址优质商圈,客单价与服务体验成正比。但外卖的兴起,打乱了这一单一节奏。

菲滋目前整体日订单2万单,其中外卖占比从2019年的10%飙升至2025年的40%,仅外卖业务年营收就近3亿元。堂食与外卖在高峰时段的冲突日益明显——11点后的午餐高峰期,后厨既要满足堂食顾客,又要应对催单的骑手,效率与体验都被挤压。

菲滋最初的外卖尝试是在2020年,第一批外卖店开在大店旁边,试图靠分流堂食客流维持生意,但成效平平。2024年,菲滋重启外卖店计划,并在模式上做了彻底重构——专门成立外卖品牌“菲滋欢乐送”,开出了更小、更快、投入也更低的“卫星店”:60平米,面积是大店的1/5;只做外卖,不设堂食,出餐速度与配送匹配;成本只有大店的1/4,8个月回本。

匡伟光清楚,堂食与外卖的顾客需求排序完全不同:堂食顾客看重好、多、省、快,而外卖顾客希望快速解决一餐,排序为快、省、好、多。试图用一套产品、一套流程同时满足两类客群,只会在高峰期陷入冲突。因此,在菲滋将外卖和堂食彻底分离后:外卖店专注研发“冷了也好吃”的产品,确保40分钟配送后依然保有口感;堂食店继续维持丰富品类和完整用餐体验。

这种“双轨制”不仅缓解了运营压力,还为不同消费场景定制了最优解。这些外卖店更被视作品牌的“毛细血管”——不仅提高订单履约效率,还能触达原本大店覆盖不到的消费区域。

在后补贴时代进化

在后补贴时代进化三类商家,三种进化路径。而它们共同的上升通道,都是由外卖平台打开的。

孙菲判断,外卖消费趋势不可逆——“一个普通人一周21顿饭中,可能有10顿都是点外卖或者去餐厅吃,外卖是餐饮增量的主要来源”。

对商家来说,这轮补贴浪潮既不是第一次,也可能不是最后一次,但补贴退坡是必然。

这样的预期下,菲滋的核心思路是依赖外卖网络形成的高频触达——当品牌的“毛细血管”伸向更多生活半径,消费者的重复下单就更有保障。漠漠家用“全时段运营”验证了供应链、加盟体系和品控能力;一心饭团则在数字化、供应链和组织力上明确了优先级。

行业生态的改变:从单一平台生态朝着多元平台良性竞争的格局发展,反向提升了行业整体的服务能力与运营支持。越来越多商家获得运营指导、视觉优化、数字化培训的机会,开始将外卖看作品牌建设与盈利并重的主战场。

补贴是短期的放大器,但承接流量的能力、覆盖市场的密度,以及精准触达的数字化工具,才是餐饮行业在后补贴时代持续进化的真正筹码。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏