这确实是快时尚行业近期的一个重要动态,也反映了市场格局正在发生深刻变化。Zara作为Inditex集团的核心品牌,虽然一直以其快速反应和独特设计著称,但目前也面临着严峻挑战,其“姐妹团”——即Inditex集团下的其他品牌,如Bershka、Pull&Bear、Stradivarius、Massimo Dutti等,也普遍受到冲击,呈现出整体“节节败退”的态势。

这背后有多重原因:

1. "消费者偏好转变:"

"可持续性意识提升:" 年轻一代消费者越来越关注环保和品牌的社会责任,快时尚因其大量使用廉价、不可持续的材质、快速生产带来的浪费以及“快消”文化,形象受损。他们更倾向于购买质量更好、设计有特色、品牌理念更契合的产品。

"追求个性与独特性:" Zara虽然设计更新快,但有时也被批评为“灵感窃取者”,产品同质化现象存在。消费者对独特性、本土设计、小众品牌的需求增加。

"价值回归:" 经历了疫情后对物质需求的反思,以及通货膨胀带来的经济压力,消费者可能更注重“物有所值”,减少冲动消费,更愿意为能体现自身品味的、耐穿的好物买单。

2. "竞争加剧:"

"新兴设计师品牌崛起:" 像Stella McCartney

相关内容:

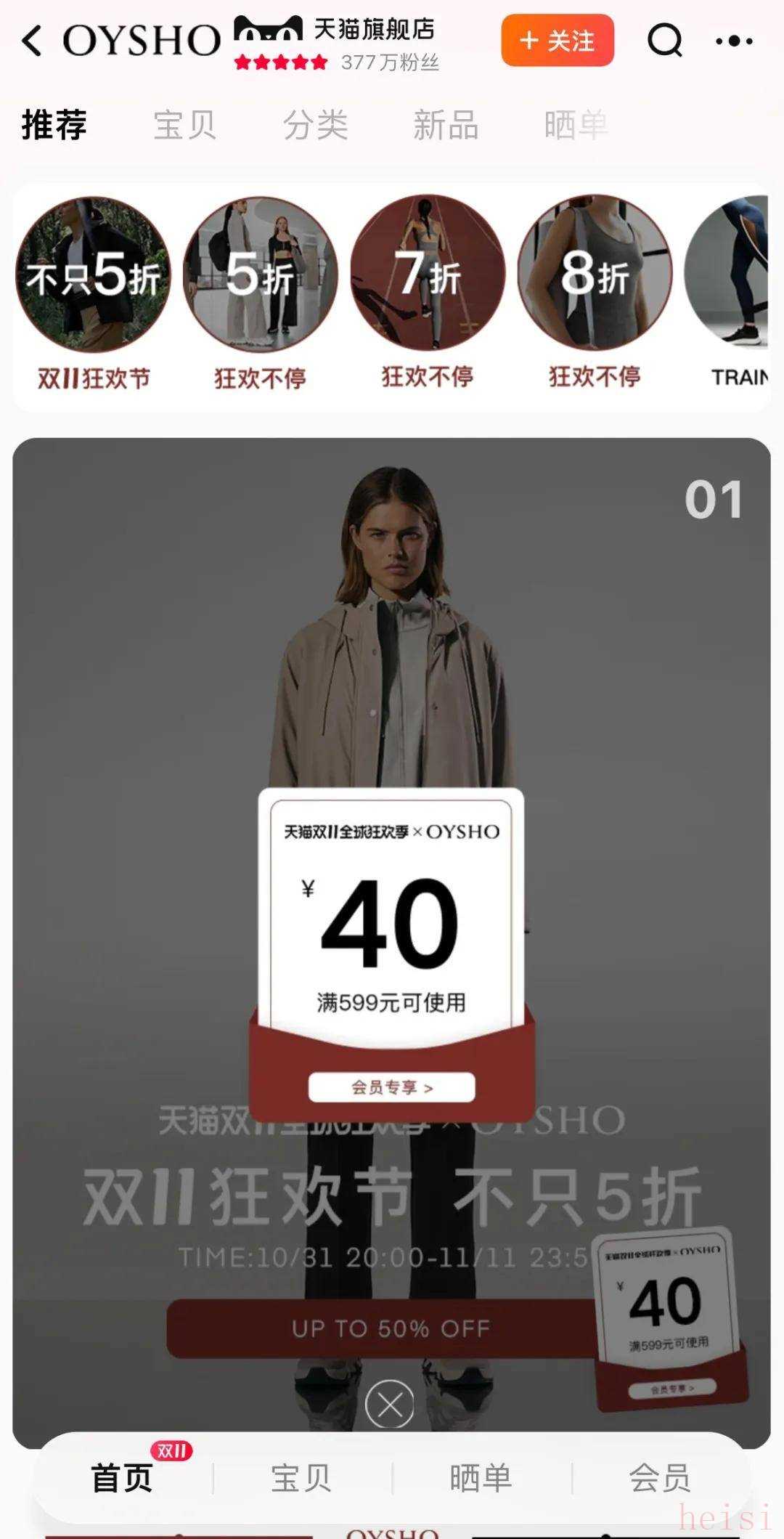

快时尚的冷风依然在吹。近日,Zara母公司Inditex集团旗下品牌Oysho宣布,将于11月17日关闭其在电商平台上的店铺。目前,店铺已经开启清仓模式,多款产品5折售卖。关于关店原因,官方解释是“公司业务调整”。面对关店后退货处理的疑问,Oysho客服表示可以拨打官方电话联系处理。 Oysho自2011年进入中国内地市场,品牌目前还有20多家线下门店。与巅峰时期88家门店相比,已经收缩了四分之三。而在消费者的认知里,近年来一批时尚运动休闲新品牌崛起,Oysho却一直都处于不温不火的状态,难以占据年轻人的视线焦点。而在当下这股快时尚的行业洗牌中,面临撤退局面的,Oysho不是第一个,也不是最后一个。

Oysho自2011年进入中国内地市场,品牌目前还有20多家线下门店。与巅峰时期88家门店相比,已经收缩了四分之三。而在消费者的认知里,近年来一批时尚运动休闲新品牌崛起,Oysho却一直都处于不温不火的状态,难以占据年轻人的视线焦点。而在当下这股快时尚的行业洗牌中,面临撤退局面的,Oysho不是第一个,也不是最后一个。一次失败的转型?

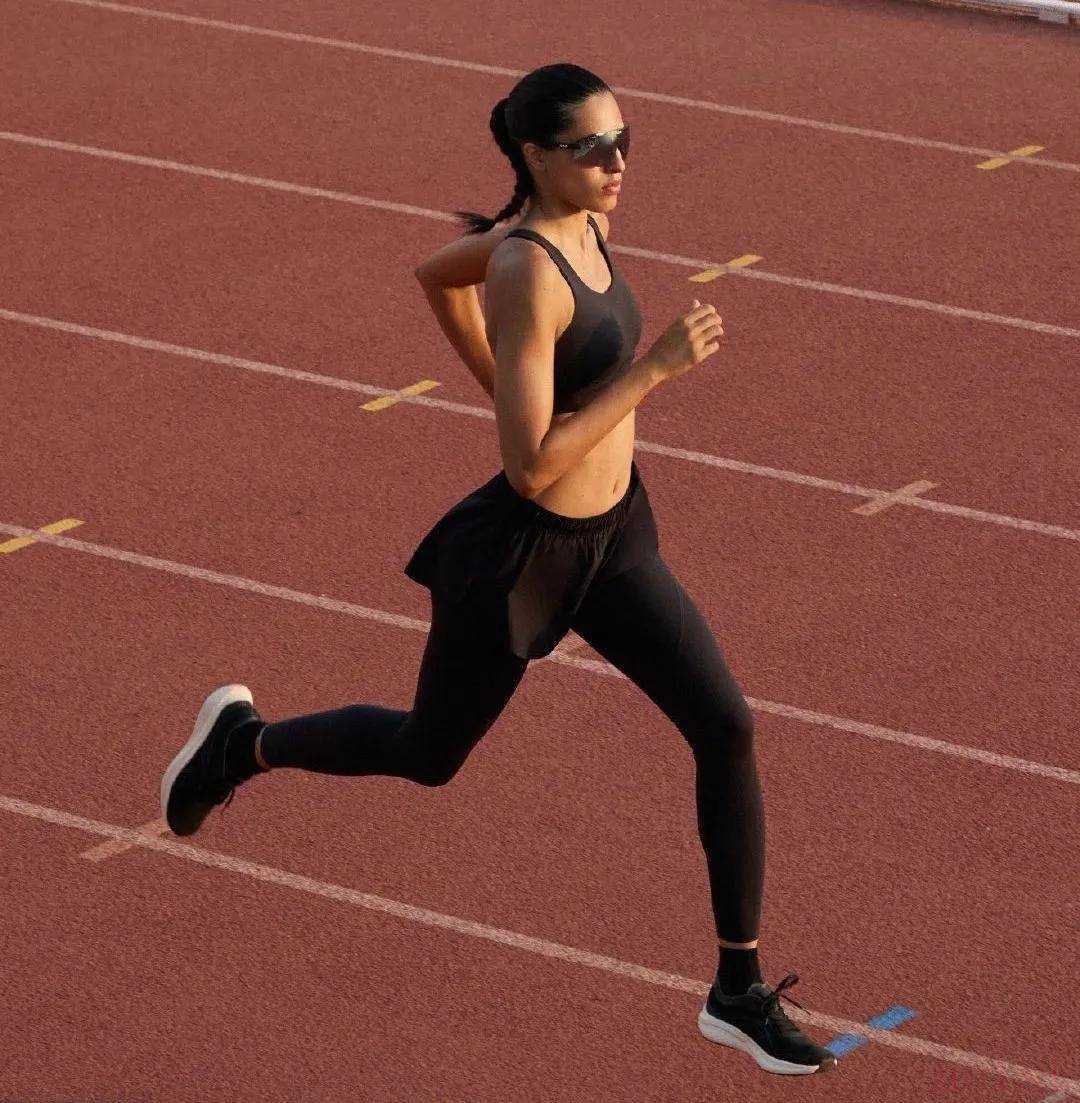

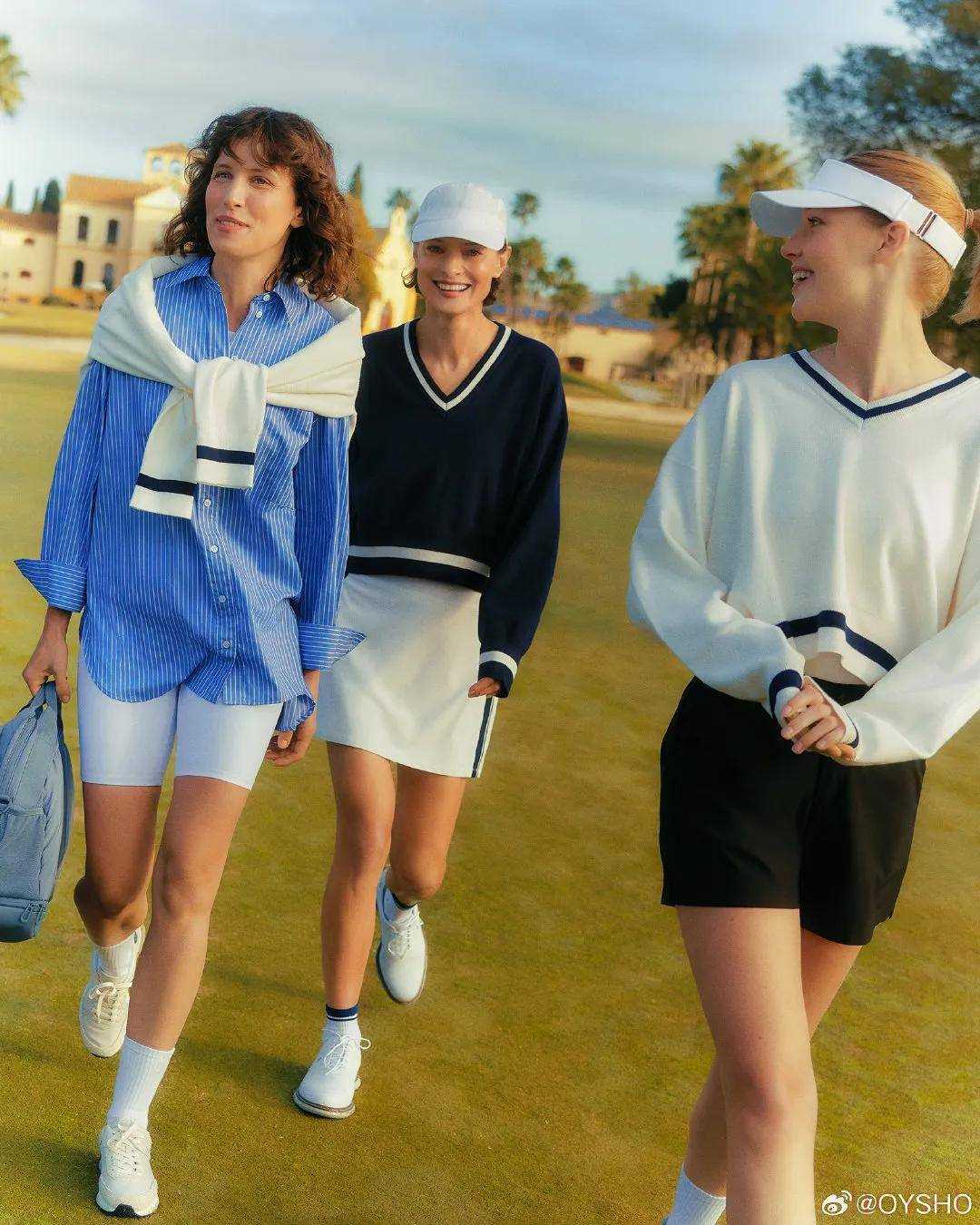

Oysho退出了线上的竞争,但它仍保留了一部分线下店。今年3月,Inditex集团发布2023财年年报显示,截至2024年1月31日,Oysho在中国内地市场的实体门店数量为25家。随后,Oysho被曝出关闭了深圳、宁波、成都、苏州、西安等多地的门店。《当代企业》通过团购平台查询发现,仍有11家Oysho门店显示“营业中”,但杭州地区位于西溪印象城和龙湖滨江天街的两家Oysho已显示“歇业关闭”。目前,Oysho在杭州已经没有门店。Oysho最初的定位是女性内衣品牌,以性感和舒适著称,成立数年后,转型为一个专注运动休闲风格的服饰品牌,在2018年品牌发展的巅峰时期,一度在中国内地拥有88家门店。“它有点像‘素色’的维密,款式简约、舒适,北欧风满满。”一位杭州消费者对《当代企业》表示:近十年前她很喜欢Oysho,买了好几件内衣和睡衣,内衣的价格在100多,睡衣300多,“很具性价比”。每次去逛街的时候,她都会为风格简洁、干净的Oysho线下店吸引。但如今,当初常逛的Oysho的门店早已关闭,而她也被层出不穷的新品牌分散了注意力。 社交平台上,也有很多消费者表达了惋惜。多位消费者提到,Oysho从专注内衣向运动休闲风的转型,或许是其衰败的一大因素。“想买蕾丝睡衣没了,想买海滩系列也没了,只剩运动了,满满的lululemon风。”一位消费者也表示,曾经穿了很久Oysho的睡衣,洗了多次仍然舒服又好穿,不变形不变色。但现在再去Oysho网店,却惊讶地发现完全没有睡衣了,全是运动休闲风。有人总结Oysho陷入失落的原因,没有坚持自己擅长的家居线,转而去跟其他品牌卷运动休闲赛道。虽然近些年运动休闲赛道在中国发展势头不错,但竞争也尤为激烈。lululemon等巨头林立之外,蕉内、Maia Active等黑马品牌也不断涌现。在硬件上,它们注重面料和体验创新;在软件上,它们更会讲故事,懂得如何与消费者对话。相对而言,Oysho定位相对模糊。《当代企业》发现,这个最初定位内衣、且具有一定消费心智的品牌,如今已经不再销售家居服。其产品线包括时尚休闲服、运动健身服、鞋包,以及一些列内衣配饰,包括内衣胸贴、梳子、雨伞等。

社交平台上,也有很多消费者表达了惋惜。多位消费者提到,Oysho从专注内衣向运动休闲风的转型,或许是其衰败的一大因素。“想买蕾丝睡衣没了,想买海滩系列也没了,只剩运动了,满满的lululemon风。”一位消费者也表示,曾经穿了很久Oysho的睡衣,洗了多次仍然舒服又好穿,不变形不变色。但现在再去Oysho网店,却惊讶地发现完全没有睡衣了,全是运动休闲风。有人总结Oysho陷入失落的原因,没有坚持自己擅长的家居线,转而去跟其他品牌卷运动休闲赛道。虽然近些年运动休闲赛道在中国发展势头不错,但竞争也尤为激烈。lululemon等巨头林立之外,蕉内、Maia Active等黑马品牌也不断涌现。在硬件上,它们注重面料和体验创新;在软件上,它们更会讲故事,懂得如何与消费者对话。相对而言,Oysho定位相对模糊。《当代企业》发现,这个最初定位内衣、且具有一定消费心智的品牌,如今已经不再销售家居服。其产品线包括时尚休闲服、运动健身服、鞋包,以及一些列内衣配饰,包括内衣胸贴、梳子、雨伞等。

快时尚撤退名单又有新成员?

2011年,Oysho进入中国市场时,快时尚之风愈演愈烈。乘着中国购物中心不断拔地而起的东风,快时尚品牌们逐渐从一线城市扩展到更下沉市场。以快时尚为核心的商圈,是当时的年轻人们最热衷的逛街地。中国广袤纵深的消费市场也给了快时尚品牌们立足发展的空间。但到了2016年,高歌猛进的服装市场迎来拐点,供需的天平开始摇摆。Zara在中国的门店也在2016年达到183家的高峰,之后逐年下滑,到如今不到百家。当市场进入存量竞争,激烈的洗牌周期开启。随着李宁、太平鸟、安踏等一众国产服装品牌崛起,吃尽红利的国际快时尚品牌,也迎来了新的生存之战。2019年,服饰巨头Inditex集团旗下已经有4个品牌撤出中国市场,分别为Bershka、Pull & Bear、Straparius和Uterqüe。 到目前,Inditex集团目前在仍在运营的品牌是Zara、Zara Home、Massimo Dutti,以及一部分Oysho线下门店。截至2024年1月底的2023财年财报显示,这4个品牌的中国门店数量一年时间减少了50家,总门店数量不到200家。Oysho此番撤退路径早已不新鲜。2021年,快时尚巨头H&M旗下走时髦夸张少女风的品牌Monki就陆续关闭线下店。2022年3月底,其天猫旗舰店及线下门店同时关停。但接下来Oysho线下店是否关店,尚未可知。2018年以来,快时尚品牌Topshop、New Look、Forever 21、C&A等纷纷退出中国市场,这个名单仍在逐渐膨胀。

到目前,Inditex集团目前在仍在运营的品牌是Zara、Zara Home、Massimo Dutti,以及一部分Oysho线下门店。截至2024年1月底的2023财年财报显示,这4个品牌的中国门店数量一年时间减少了50家,总门店数量不到200家。Oysho此番撤退路径早已不新鲜。2021年,快时尚巨头H&M旗下走时髦夸张少女风的品牌Monki就陆续关闭线下店。2022年3月底,其天猫旗舰店及线下门店同时关停。但接下来Oysho线下店是否关店,尚未可知。2018年以来,快时尚品牌Topshop、New Look、Forever 21、C&A等纷纷退出中国市场,这个名单仍在逐渐膨胀。押注高端化的Zara

虽在中国市场“水土不服”,陷入增长瓶颈,但Inditex集团最近的财报业绩其实表现不错。据其2024上半年业绩报告,销售额181亿欧元,同比增7.2%,毛利率也升至58.3%。拆分到具体品牌来看,所有品牌的销售额都实现正增长。如主力品牌Zara同比增长5%,达到130亿欧元。在一众姐妹品牌中,Oysho的存在感更弱。在Inditex集团中的占比仅为2%。而主力品牌Zara贡献超过7成。分地区来看,欧洲、美洲等地区都有增长,但包括中国市场在内的亚洲及其他地区营收同比下降3.3%至30亿欧元。截至今年上半年,Inditex集团在全球共有5667家门店。2018年时,中国市场曾是Inditex旗下仅次于西班牙本土的第二大市场。但近几年,包括中国在内的“亚洲及其他地区”市场份额一直在收缩,到今年上半年占比仅为16.1%。 深度调整的中国市场,或许已经成了Inditex集团一大“心结” 。在市场竞争更激烈、电商玩法更活跃的中国市场,近两年Inditex集团也正在调整策略。以款式新颖、出款节奏快、性价比起家的快时尚品牌,在中国市场已经被更快、更具性价比的“平替”们抢走风头和市场,更细分、多元的消费趋势也在瓜分注意力。而它如今的策略似乎是进行错位竞争,向高端路线聚焦。尚在中国市场运营的Massimo Dutti本身是比Zara定位更高的品牌,产品价格多在千元以上。“我之前是Zara的重度用户,后来发现还是海澜之家更有性价比。”零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅表示,在中国市场,快时尚品牌无论在设计创新还是性价比都没有特别的优势。但他最近几年反倒会更多买高端品牌Massimo Dutti。Zara想走类似的路。近几年,不仅频频提价,还通过提升高端系列占比、推出价格更高的联名款等,试图摆脱快时尚原本给人留下的廉价低质印象;线下调整也倾向于关小店,开大店,整体往形象店、旗舰店转型,拉升消费者心智体验。据了解,Inditex集团在国外开设门店时,一般先开Zara门店,试探城市的成熟度后,再根据市场特性扩大品牌度,以这种方式在全球市场复制门店。而在离开一个市场时,Zara 或许也能成为最后驻守的那个。面对更复杂多变的中国市场,Inditex集团持续收缩存在感不强的Oysho,聚焦资源到更具基础及知名度的Zara上,也不足为奇。毕竟,Zara在中国市场的命运,也已经来到新的转折点。

深度调整的中国市场,或许已经成了Inditex集团一大“心结” 。在市场竞争更激烈、电商玩法更活跃的中国市场,近两年Inditex集团也正在调整策略。以款式新颖、出款节奏快、性价比起家的快时尚品牌,在中国市场已经被更快、更具性价比的“平替”们抢走风头和市场,更细分、多元的消费趋势也在瓜分注意力。而它如今的策略似乎是进行错位竞争,向高端路线聚焦。尚在中国市场运营的Massimo Dutti本身是比Zara定位更高的品牌,产品价格多在千元以上。“我之前是Zara的重度用户,后来发现还是海澜之家更有性价比。”零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅表示,在中国市场,快时尚品牌无论在设计创新还是性价比都没有特别的优势。但他最近几年反倒会更多买高端品牌Massimo Dutti。Zara想走类似的路。近几年,不仅频频提价,还通过提升高端系列占比、推出价格更高的联名款等,试图摆脱快时尚原本给人留下的廉价低质印象;线下调整也倾向于关小店,开大店,整体往形象店、旗舰店转型,拉升消费者心智体验。据了解,Inditex集团在国外开设门店时,一般先开Zara门店,试探城市的成熟度后,再根据市场特性扩大品牌度,以这种方式在全球市场复制门店。而在离开一个市场时,Zara 或许也能成为最后驻守的那个。面对更复杂多变的中国市场,Inditex集团持续收缩存在感不强的Oysho,聚焦资源到更具基础及知名度的Zara上,也不足为奇。毕竟,Zara在中国市场的命运,也已经来到新的转折点。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏