我们继续探讨宁波商帮的脉络。在了解了宁波商帮在近代化进程中的多元角色后,我们来看一个更具“手工业”和“生活化”色彩的侧面:近两百多年来宁波裁缝世家及服装业的兴衰与发展。

宁波,这座港口城市,不仅孕育了庞大的商业资本,其精湛的手工艺传统,尤其是服装裁缝业,也形成了独特的历史景观。近两百多年来,宁波的裁缝世家和服装业,既是宁波人勤奋、精明、善于经营的缩影,也折射了时代变迁、社会演进和技术革新的深刻影响。

"一、 早期:手艺传承与侨乡支撑 (晚清 - 民国初)"

1. "精湛手艺与“宁波裁缝”声誉:" 民国时期,宁波裁缝便以其手艺精湛、收费公道、服务周到而闻名。宁波裁缝不仅擅长传统的中式袍褂、衣衫制作,也逐渐掌握了西式服装的剪裁和缝制技术。他们注重细节,剪裁合身,缝制细腻,形成了良好的口碑。

2. "裁缝世家与师徒传承:" 不少宁波家庭以裁缝为业,形成了世代相传的裁缝世家。这种传承往往依靠师徒制,技艺通过口传心授得以延续。家族内部分工明确,有的负责看客、沟通,有的负责裁剪,有的

相关内容:

成衣业是宁波商帮早期经营的传统行业,是清代发展起来的。宁波帮成衣手工业者在服装裁缝方面很有特色。北京的成衣业

北京的成衣业大多数是宁波慈溪人经营的,在北京的慈溪人还设有浙慈会馆。浙慈会馆里曾有《财神庙成衣行题名碑》(乾隆三十七年(1772年))、《重修财神庙碑》(道光二十九年(1849年))等。光绪十六年(1890年),朱新年、冯桂心、裘熙政、陈国玺等73位裁缝捐银682两,钱5337吊,重修了浙慈会馆。会馆内建有殿宇、戏楼、配房,还供奉了轩辕神像。有光绪三十一年(1905年)《财神庙成衣行碑》记载:浙慈馆,建造殿宇戏楼、配房、供奉三皇祖师神像。当时成衣行皆系浙江慈溪人氏,来京贸易,教导各省徒弟。浙慈会馆规模大,又有戏楼,会馆也经常邀名家去唱戏。梅兰芳、程砚秋等都曾去浙慈会馆演《塔祭》、《武家坡》等剧,附近一些小会馆也常借用浙慈会馆唱戏、祭神,慈帮裁缝当时在京城业界名气十分响亮。因而浙慈会馆也逐渐发展成为北京成衣会馆。在宁波成衣商中以慈溪籍成衣商最多,且技艺高超,其他省成衣者往往要向他们学习,是他们所“教导”的“徒弟”。清代书法家、学者、江苏无锡人钱泳(1759--1844年),长年游幕异乡,足迹遍及直隶、山东、河南、湖北、江西、安徽、浙江、福建等省,他写了一本《履园丛话》。有学者称,若读明清笔记,怎么也绕不开钱泳的《履园丛话》,其中里面有《成衣》一文,摘抄如下:成衣匠各省俱有,而宁波尤多。今京城内外成衣者,皆宁波人也。昔有人持匹帛命成衣者裁剪。遂询主人之性情、年纪、状貌并何年得科第,而独不言尺寸。其人怪之。成衣者曰:“少年科第者,其性傲,胸必挺,需前长而后短;老年科第者,其心慵,背必伛,需前短而后长。肥者其腰宽,瘦者其身仄。性之急者宜衣短,性之缓者宜衣长。至于尺寸,成法也,何必问耶!”余谓斯匠可与言成衣矣。作为一位裁剪名师,确实要量体裁衣(此为成法),还要知高矮胖瘦、脾气习惯。少年中举的,难免趾高气昂,走起路来抬头挺胸,裁衣就得前襟稍长而后襟稍短。老年中举,长年伏案苦读,大多精神消瘦,走起路来弯腰弓背,裁衣就得前襟稍短而后襟稍长。性急火燎的人,衣服要裁得稍短一些;性慢和气人,衣服要裁的稍微长一些。此文在我看来可以和北宋欧阳修《卖油翁》一文媲美。宁波裁缝确实有名。据说宁波帮裁缝这套裁衣经,不胫而走,传到了清宫。慈禧太后觉得有趣,想当面试一试这些裁缝的手艺。慈禧在宫里特意找了一个又矮又胖还挺着大肚子的厨师,和一个又高又瘦还驼着背的太监。慈帮裁缝为他们量体裁衣时,因为厨师挺胸凸肚,给厨师裁剪衣服时就前长后短,而太监每天卑躬屈膝、奉承弯腰,背驼得厉害,故给太监裁剪衣服时就前短后长。当慈帮裁缝把衣服做好,厨师和太监试穿新衣那天,慈禧亲自到场观看,慈禧见厨师和太监的衣裳下摆平整,穿着十分合体,大为赞赏,果然名不虚传,便下懿旨,就叫慈帮裁缝又为宫里和自己做了许多衣服,于是宁波帮裁缝名扬海内。红帮裁缝:从中式到西式的转型

随着晚清洋务运动的兴起,知识分子、商人等群体都时兴起穿洋服(西服),慈帮裁缝也走上了转型之路。西服讲究合体,而慈帮裁缝在长期的实践中,积累了丰富的制作经验,于是在很短的时间内,慈帮裁缝就熟练地掌握了西服的裁剪、缝制技术。他们渐渐从缝制长衫马褂等中式服装,改为制作西服马夹等西式服装。所谓红帮裁缝,是指帮当时为“红毛”(当时国人对的外国人的称呼)制作服装的裁缝,“红帮裁缝”的称谓由此而起。最早的红帮裁缝,基本上是由宁波裁缝构成。这里面有几位非常有代表性的裁缝大师(裁缝家族)值得一一提及。

宁波服装博物馆

红帮裁缝的鼻祖张尚义家族

关于红帮裁缝的鼻祖,坊间传言最多的,是宁波鄞县孙张漕村的张尚义。孙张漕村,位于今天的奉化江畔的姜山镇虎啸漕村。参考记者祝永良《红帮裁缝:“国之工匠”的百年传奇》一文的介绍,关于宁波张尚义的故事是这样的。曾担任宁波服装博物馆馆长多年的陈万丰,对红帮裁缝的研究有着浓厚的兴趣,他给记者祝永良讲述了这样一个传奇故事(以下为转述,兼参考其他资料)。清嘉庆年间,孙张漕村有个叫张尚义的年轻人,从小学了门裁缝手艺,本指望养家糊口,没想到日子还是过不下去,只好到渔船上去帮厨烧火。有一次出海(林树建《宁波商帮》第145页,写到具体年份是乾隆五十九年(1794年),遇到了大风浪,张尚义所在的渔船漂到了日本横滨。在举目无亲的异国他乡,张尚义凭借裁缝手艺,靠帮人(主要是帮水兵)缝补衣服度日。在码头上,他看到很多俄国渔民和荷兰客商都穿着当时很流行的西装,就趁着补衣的机会,将洋人的西服拆开,慢慢琢磨其中的技巧,渐渐熟而生巧,掌握了制作要领,成为做西服的高手。“码头上有个中国人会做西装,手工费只有人家的一半!”消息传开后,张尚义也从一个寄居在码头的难民,慢慢变成了小裁缝摊的老板,最后开起了自己的西服店。几年后,张尚义回到宁波,与儿子张有松一起创立了“同义昌”西服店。后又到日本东京、神户开设了分店。鸦片战争后,上海开埠,欧美商人鹜趋上海,上层华人(当时的权贵阶层)也追随洋风,以穿西服为时髦。于是张有松回国,与堂弟张有富在上海创办“福昌西服店”,生意兴隆,红帮裁缝由此成名。张尚义的这段故事,在1921年出版的《上海总商会月刊》里有着明确的记载。“在张氏宗谱的记录中,张尚义之后的四代子孙,都有从事服装业的,算起来,张氏应该是宁波第一个裁缝世家。”陈万丰说。根据宁波“红帮裁缝”的历史记载和张氏宗谱的传承脉络,张尚义被视为宁波近代服装业(特别是“红帮裁缝”)的奠基人。他的后代中,有明确记载并具有代表性的人物主要集中在第二代至第四代,他们继承并发展了家族的裁缝事业,成为宁波乃至中国近代服装业的重要推动者。以下是其中几位关键人物:第二代:张有松(张尚义之子)。在父亲张尚义于日本横滨学习并经营西服制作的基础上,张有松将技艺带回宁波鄞州(今宁波市鄞州区),并在家乡开设裁缝作坊(但也有资料说他在上海创办“福昌西服店”),将西式服装制作技术本土化。张有松是张家第二代裁缝事业的承接者,奠定了家族在宁波服装业的根基。第三代:张方广(张有松之子)。张方广进一步扩大业务范围,不仅承接本地订单,还开始培训学徒,将家族技艺扩散至周边地区。他的作坊成为宁波早期西服制作的重要基地。张方广注重工艺革新,融合中式裁剪与西式版型,为“红帮裁缝”风格的形成奠定了基础。第三代:张方诚,是张尚义的孙子,与张方广为堂兄弟或亲兄弟关系(宗谱中常以“方”字为第三代排行)。其父为张有松或张有福(分支谱系需具体宗谱佐证),属于张氏家族中留守日本横滨发展的一支。他在日本横滨中华街经营“同义昌”呢绒洋服店,该店是19世纪末至20世纪初日本华侨服装业的代表商号之一。店铺定位高端,主要服务华侨、外交人士及日本政商精英,后因孙中山、黄兴等革命党人的光顾而更具历史意义。现存横滨华侨纪念馆档案显示,孙中山曾多次到访“同义昌”,并称赞其工艺“精工合体,不逊西人”。张方诚事迹多见于横滨地方华侨档案、日本外务省革命党监视记录及家族口述,较少被纳入中国本土服装业史料。张氏家族分支中,张方广一系迁回宁波/上海成为红帮主流代表,而张方诚留守日本,导致国内记载偏少。同时也有化名与保密需求的原因,因支援革命活动,张方诚可能使用过别名(如店号“同义昌”更广为人知),进一步模糊其本名。《横滨华侨志》(1985年刊)明确记载:“孙文常至南京街同义昌号,店主张方诚,浙之鄞县人,张氏裁缝第三代也。”宁波红帮裁缝博物馆藏有张方诚后人提供的《横滨同义昌营业账簿》(1910-1915年),内有多笔“孙氏”定制记录(革命党化名惯例)。日本学者菊池敏夫在《近代日本华侨社会研究》(2002年)中分析:“同义昌作为革命党联络站,店主张方诚的风险担当,体现华侨对辛亥革命的隐性贡献。”第四代:张师贤(张方广之子)。张师贤活跃于19世纪末至20世纪初,正值上海开埠后西服需求激增的时期。他带领家族成员迁往上海发展,在南京路、霞飞路(今淮海路)等地开设西服店。在上海创立“张兴昌洋服店”,成为当时知名的红帮裁缝品牌。张师贤培养了大量学徒,其中多人后来成为上海西服业的骨干(如“亨生”“培罗蒙”等名店的师傅)。中山装的设计者张氏第三代张方诚

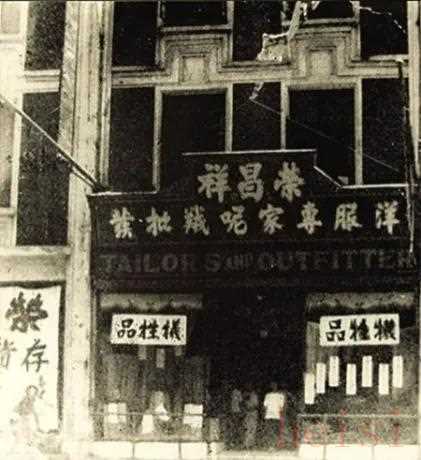

孙中山在日本活动时期,恰逢宁波“红帮裁缝”在日本开拓兴业之时。这批在日本的从事服装行业的华侨参加了接待孙中山的工作,他们也成为孙中山革命事业的重要支持者。在日本,孙中山偕黄兴等在工作之余常去宁波张方诚(张尚义之孙,旅日华侨)开的“同义昌”呢绒洋服店。1905年,孙中山委托张方诚设计了中山装的草图。张方诚等人根据孙中山、黄兴等人的意见,参照日本学生装、士官服、结合南洋华侨中流行的“企领文装”,并融入中国服饰的文化内涵,根据国人的体形、气质和社会生活特点,试制了初期的中山装。这款中山装,直翻领、胸襟缀有7颗纽扣、前胸设计4个贴袋、袖口配着4颗纽扣。经孙中山亲自试穿,各方人士基本予以肯定。这就是最早问世的第一款中山装。辛亥革命后,孙中山先生又让上海的红帮名店“荣昌祥”经理王运才(王睿谟之子)对中山装做了部分修改(1916年)。维持原领子直翻领样式:将4个贴袋的上两个袋盖做成倒笔架式,称为“笔架盖”,象征知识分子在中国民主革命中所起的作用。把原门襟上的7颗纽扣改为5颗,象征五权宪法。袖口的4颗纽扣改为3颗,象征三民主义。服装制成后,孙中山再次试穿孙先生十分满意。此后各地裁缝以这套服装样式为“母本”,开始缝制中山装并逐渐普及。这一服饰的推广,彻底冲破了几千年封建制度下形成的着装等级差异,从大总统到平民百姓,都可以按照自己的意愿自由着装,其革命的彻底性显而易见。在辛亥革命中,穿着中山装成了革命者的特有标志,象征着拥护革命和反对封建统治。

“红帮裁缝”量尺寸场景 来源:宁波帮博物馆

红帮裁缝代表人物王睿谟

王睿谟,宁波奉化江口王溆浦村人,中国近现代服装业重要先驱,红帮裁缝代表人物之一。王睿谟早年赴日本学习西服制作技术,光绪十七年(1891年)携子王才运赴上海发展。1900年创办“王荣泰”洋服店。1904年,他手工缝制了中国第一套国产面料西装,为革命家徐锡麟定制,成为中国服装史里程碑事件。其子王才运继承父业并创立“荣昌祥”品牌,推动红帮裁缝技艺标准化发展。王睿谟及其家族为红帮裁缝的传承与海派西服的革新奠定了重要基础。王睿谟的实践为红帮裁缝赢得广泛声誉,该流派于2021年入选第五批国家级非遗名录。其家族传承的“荣昌祥”品牌,成为上海滩知名服装企业,孙中山曾慕名定制服装并推动中山装改良。奉化江口镇王氏一脉作为红帮三大支系之一,持续影响着中国高端服装定制领域

20世纪初南京路上的荣昌祥店面(图片由陈万丰先生提供)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏