我们来揭秘一下LV包(以及奢侈品牌)背后那些普通人也能懂的“财富密码”,也就是奢侈品经济学的核心要素。这并非什么内幕消息,而是品牌成功和昂贵价格背后的基本逻辑:

"LV包的5个财富密码:"

1. "密码一:极致的“制造”艺术与稀缺性 (Craftsmanship & Scarcity)"

"揭秘:" LV包包并非流水线产品。每一只包,尤其是手作部分(如马鞍缝线、压花、植鞣等),都需要经验丰富的工匠花费大量时间和精力。这种对工艺的极致追求,确保了产品的独特性和高品质。同时,品牌会严格控制产量,无论是高级定制(Haute Couture)还是小众系列,产量有限,需求旺盛,供需关系直接推高了价格。这种“物以稀为贵”是奢侈品定价的基础。

"普通人懂:" 就像高级定制西装或手工艺术品,其价值不仅在于材料,更在于难以复制的手工技艺和投入的时间成本。稀缺性意味着不是谁都能拥有的东西。

2. "密码二:强大的“品牌故事”与“情感价值” (Brand Story & Emotional Value)"

"揭秘:" LV拥有超过160年的历史,其品牌故事(从旅行袋到时尚配饰的演变,以及标志性的Monogram图案)深入人心。品牌通过持续营销、名人效应

相关内容:

引爆全网的LV涨价潮:一个包凭什么年涨15%?

2025年8月的奢侈品圈炸了个大新闻——LV Carryall中号的价格正式突破3万元大关。这已经是该系列今年第二次调价:4月时Carryall PM(小号)就悄悄涨了9.41%,8月再次进入涨价名单,算下来全年累计涨幅高达15%。更魔幻的是,专柜里这款包依然要排队3个月才能买到,而二手平台上的价格甚至比官网还高出一截,全新未拆封的现货被炒到3.2万元仍有人抢。

普通人看不懂的"逆逻辑":2024年全球奢侈品消费者数量减少了约5000万人,相当于一个中等国家的人口规模。但LV却逆势而上,即便销量下滑仍维持着营收稳定——LVMH时装与皮具部门前三季度收入仅同比下降3%,推算销量实际下滑约8%。这种"价增量减"的模式,正是LV最核心的生存密码:不靠卖更多包,而是让每个包更值钱。

当大众消费者还在纠结"3万块买个包值不值"时,LV早已用提价策略走出了独立行情。在全球奢侈品市场收缩的背景下,这个百年品牌正用一种普通人难以理解的经济学逻辑,续写着它的财富神话。这背后到底藏着哪些不为人知的商业密码?我们接着往下看。

财富密码一:保值神话——买包比理财还赚?

经典款:十年涨超90%的“硬通货”

2015年花8500元入手的LV Neverfull MM,到2024年专柜价已悄然涨至16300元——这不是什么理财产品的收益单,而是一个手提包创造的“财富故事”。九年时间,这款经典托特包价格近乎翻倍,累计涨幅达91.8%,相当于每年躺赚7.5% 的收益,这个数字不仅跑赢了多数银行理财产品,甚至超过了部分稳健型基金的长期回报1。

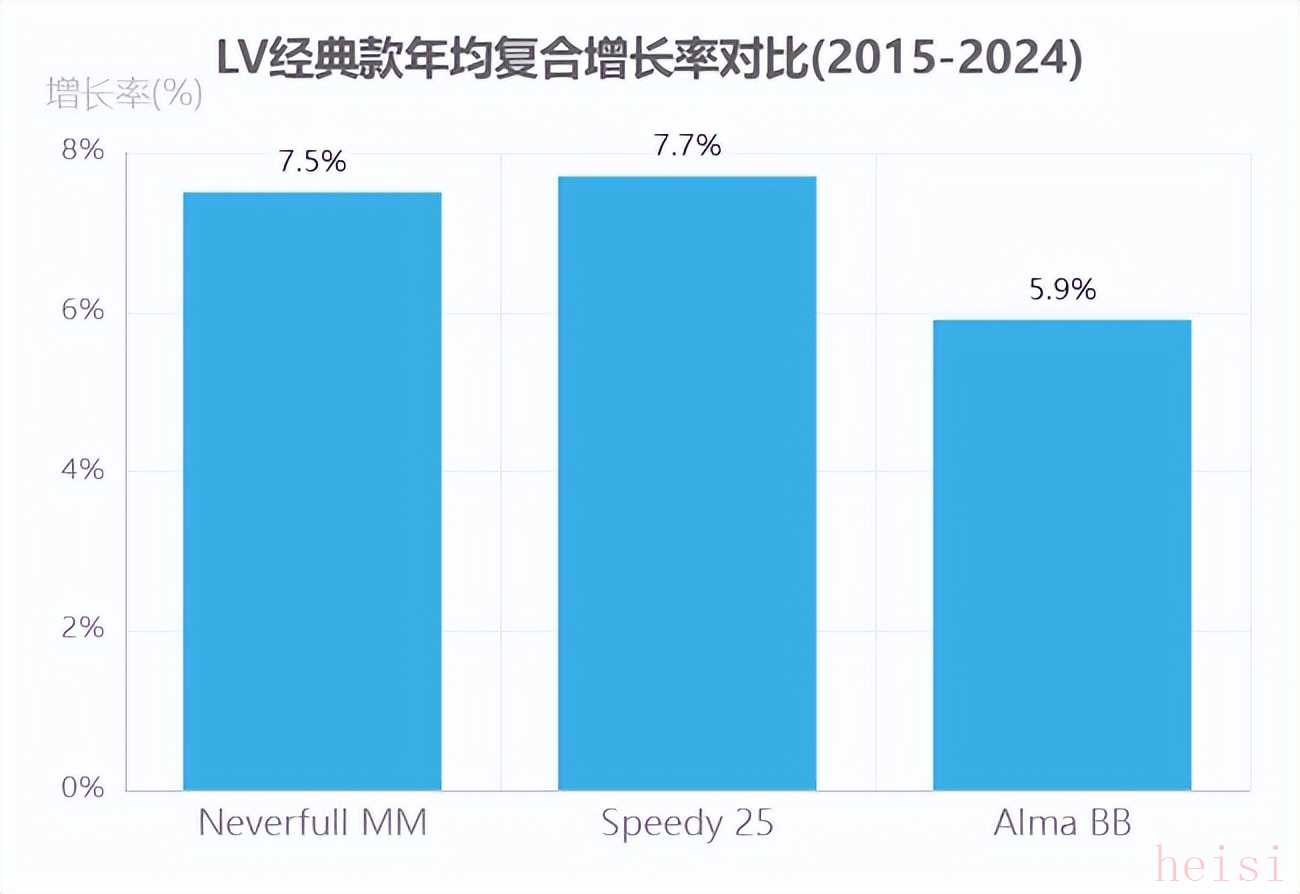

这样的“涨价神话”并非个例。LV三大核心经典款在2015-2024年期间集体上演“身价倍增”:Speedy 25从7450元涨至14800元,累计涨幅98.6%,年均复合增长率7.7%;Alma BB从8100元增长至13800元,累计涨幅70.4%1。如果用表格直观呈现,这些包的价格轨迹更像一份稳健的资产配置清单:

经典款型号2015年价格(元)2024年价格(元)累计涨幅年均复合增长率Neverfull

MM85001630091.8%7.5%Speedy 2574501480098.6%7.7%Alma BB81001380070.4%5.9%

当一个包的价格涨幅能稳定跑赢通胀,甚至媲美部分投资品时,我们不得不重新定义它的属性:你觉得花1万买包算消费还是投资? 是为当下的精致生活买单,还是为未来的“资产增值”布局?

这些数字背后,藏着奢侈品行业的“硬通货逻辑”——经典款凭借稳定的市场需求、稀缺的品牌价值和有限的产量,逐渐脱离单纯的“日用品”范畴,成为兼具使用价值与资产属性的特殊存在。对于消费者而言,选择一款历经时间考验的经典款,或许正在完成从“花钱”到“存钱”的悄然转变。

迷你款:五年涨225%的“入门级理财”

比股票还刺激!迷你包五年涨2倍——这可不是什么夸张的投资广告,而是LV Nano Speedy真实上演的财富故事。2019年以约4000元入手的这款“巴掌大”的包袋,到2024年美国市场价格已飙升至1800美元(约合1.3万元),五年累计涨幅超225%。要知道,同期不少股票基金的收益都难以望其项背,难怪有人调侃“买股票可能亏,买Nano Speedy稳赚”。

这种“小尺寸高溢价”的背后,藏着LV的精明策略。品牌通过严格控制迷你款产量,故意制造供需失衡——专柜常年断货、二奢市场溢价转手的现象,让Nano Speedy从“时尚配件”摇身变成“入门级奢侈品投资标的”。2025年4月,Speedy系列再次进入LV的调价名单,进一步印证了品牌对这个细分市场的持续加码。

你身边有人买迷你奢侈品包吗?他们图啥?或许有人是为了“用最少的钱拥有LV”,但更多年轻人可能没意识到,自己随手买下的“小可爱”,正在悄悄完成一场漂亮的资产增值。

数据透视:从2019年约4000元到2024年1.3万元,Nano Speedy五年涨幅达225%,远超同期多数稳健型理财产品收益。这种“小而美”的投资逻辑,正在改写年轻人对奢侈品的认知——它不仅是身份符号,更可能是跑赢通胀的“另类理财工具”。

LV的高明之处在于,用“迷你款”降低了奢侈品的准入门槛,却通过稀缺性赋予其投资属性。当年轻人为“人生第一只LV”买单时,品牌早已将他们纳入了“奢侈品投资”的生态链。至于那些真正把迷你包当理财品的玩家,或许正在等待下一个五年的涨幅曲线。

财富密码二:全球价差陷阱——中国买家多花20%冤枉钱?

一张表看懂全球买包成本:日本买=中国打75折

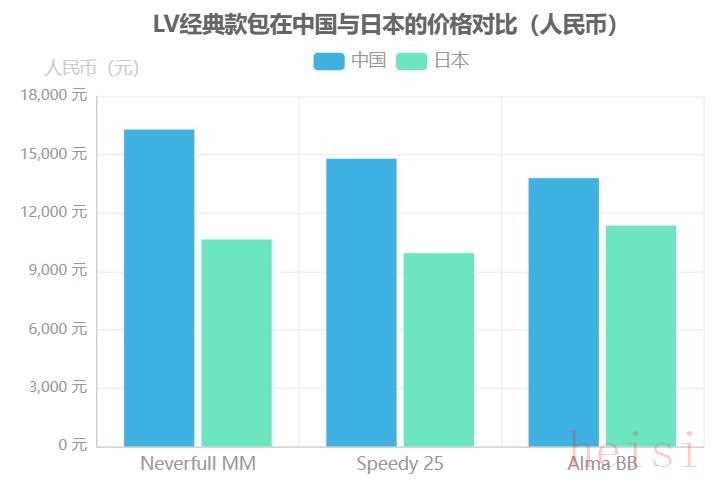

同样一款LV包,在不同国家买竟然能差出半个月工资?2025年全球市场的价格版图里,日本正以"75折"的绝对优势成为奢侈品买家的"价格洼地"。以经典款Neverfull MM为例,中国内地售价16300元,而日本仅需约10650元(按1美元≈7.1人民币换算),相当于在中国买一个包的钱,在日本入手后还能剩下5650元——这笔差价够买一张往返日本的经济舱机票,甚至还能多吃几顿怀石料理。

这种价格差并非个例。数据显示,Speedy 25在中国卖14800元,日本约10000元(1400美元×7.1),差价4800元;Alma BB国内13800元,日本约11360元(1600美元×7.1),差价2440元。即便是溢价较低的Alma BB,中国价格也比日本高出12.3%。

核心原因:日元汇率在2024年跌至34年低点,叠加日本仅8%的销售税(低于欧洲平均19%的增值税),形成双重价格优势。以Carryall中号手袋为例,日元低谷时日本售价折合人民币17745元,比国内21500元低17.5%,接近"买正价商品送千元优惠券"的力度。

这就催生了一种新现象:越来越多游客把"买包"列为日本行程的"必打卡项目"。有人算过账:东京7日游机票+酒店约8000元,买两个经典款包就能省下1万元左右,相当于"旅游免费还倒赚2000元"。但争议也随之而来——如果只是为了买包专门订机票、办签证,算上3天两晚的基础成本(约5000元),至少要入手3个包才能覆盖额外支出,这样的"专程采购"到底值不值?

有人觉得"买的是体验,省的是心情",毕竟专柜试背、刻字服务和正品保障是代购无法替代的;也有人认为"时间成本太高",与其花3天飞一趟,不如等国内季末折扣。这场"差价博弈"的背后,藏着奢侈品消费里最现实的"性价比哲学"。

为什么中国卖得最贵?税+汇率+品牌策略的三重套路

“我们买的不是包,是‘奢侈税’”——这届中国消费者的吐槽,道破了一个扎心真相:同款LV包,在巴黎老佛爷百货的价格能比国内专柜低近三成,欧洲人买LV像买白菜,中国人买LV却像在为多重“隐形税费”买单。这背后,藏着税收、汇率和品牌策略的三重套路。

税收:进口关税+增值税的“双重暴击”

中国市场的LV定价,首先被税收结构拉开差距。作为进口商品,LV进入中国要过两道“税关”:进口关税加上13%的增值税,叠加后直接让定价较欧洲高出20%-25%。反观欧洲,法国、意大利等原产地国本就没有额外进口税,游客还能享受最高19%的VAT退税——相当于买包时直接“打八折”。

举个直观例子:一款欧洲定价1000欧元的经典款Speedy,中国消费者在国内专柜可能要花9800元人民币(按1:7.8汇率计算),而欧洲游客退税后实际支付仅约6500元,差价够买一个轻奢品牌钱包。

汇率:人民币稳定反而成了“定价高地”?

2024年的汇率波动,让中国市场的“价格差”更显眼。日元对欧元贬值至34年低点时,日本LV价格悄悄降了5%-8%;但人民币汇率相对稳定,中国市场不仅没跟着降价,反而成了品牌维持高价的“稳定器”。这种“别人贬值我不动”的操作,本质是把汇率风险转嫁给了中国消费者。

品牌策略:把中国当“涨价试验田”

最让人无奈的是品牌的“区域定价歧视”。亚太地区因消费需求强劲,成了LV的“定价高地”,而中国作为核心增长引擎,更是被精准“拿捏”:部分热门款式价格较欧洲高20%以上,涨价频率也远超全球平均水平。2023年全球涨价3次,中国市场却额外多涨了1次——品牌吃透了中国消费者“买涨不买跌”的心理,把需求强度直接转化成了定价底气。

核心价差对比

中国vs欧洲:同款包定价高20%-25%(税收+品牌策略叠加) 欧洲实际成本:原产地免税+19%退税,相当于“折上折” 中国特殊待遇:部分款式涨价频率高于全球,成品牌“利润奶牛”

说到底,LV在中国卖得贵,既是税收和汇率的客观结果,更是品牌对“需求弹性”的精准算计——毕竟,当消费者愿意为一个Logo支付溢价时,品牌自然会把定价的“天平”向更舍得花钱的市场倾斜。这哪里是买包,分明是为品牌的“区域定价智商税”买单。

财富密码三:经典款VS热门款——谁才是真·理财包?

经典款:每年稳涨7%,闭眼入不踩雷

如果说奢侈品也有"理财属性",那LV经典款大概是最让人安心的"定期存款"——每年准时涨利息,还不用操心市场波动。像Neverfull、Speedy这样的经典系列,就像品牌定价体系里的"压舱石",以7%-8%的年均复合增长率稳健增值,完美诠释了什么叫"买了不后悔,卖了不亏"。

对于想入手第一只LV的普通人来说,Neverfull MM绝对是闭眼入的首选。这只入门级经典款在2015-2024年的十年间,年均复合增长率达到7.5%,算下来比很多银行理财收益还可观。如果觉得还不够"能打",Speedy 25更厉害,年均复合增长率7.7%,略高于Neverfull系列;就连涨幅相对平缓的Alma BB,年均复合增长率也有5.9%,稳得像棵常青树。

划重点:2015到2024年,这些经典款的累计涨幅都超过了60%,相当于每年"自动加薪"7%。更关键的是二手市场表现——成色95新的Neverfull MM流通价甚至比专柜价还能溢价5%-8%,足以证明市场对它调价的认可度有多高。

这种稳定的涨价节奏,让经典款成了奢侈品圈的"硬通货"。不像潮流款可能转瞬即逝,它们就像会生息的资产,买的时候是心仪的包包,过几年反而更值钱。难怪有人说:"入手经典款,相当于给自己的时尚投资买了份保险。"

热门款:一年涨5次,抢到就是赚?

如果把LV的热门款比作股票,那Carryall系列绝对是奢侈品界的“涨停股”——三年5次调价,年化涨幅超20%,收益跑赢多数理财产品。但这只“明星股”却有个霸道规则:限购100股,90%的人连“打新”资格都没有,只能在二手市场高价接盘。

自2022年上市以来,Carryall的涨价节奏堪比坐火箭。2023年6月首次调价,小号涨幅近10%、中号超7%;2024年2月全尺寸再涨1000元,平均涨幅6%;同年7月欧洲市场PM款更是暴涨6.9%,把经典款2%-3%的涨幅远远甩在身后。最惊人的是小号,从2023年6月的1.65万元涨到2025年4月的2.25万元,18个月累计涨了36.4%,按年算涨幅高达24.3%,比很多基金经理的业绩还亮眼。

但“抢到就是赚3000元”的诱惑背后,藏着残酷的现实。专柜排队周期常达3-6个月,有人调侃“等拿到包,可能又涨一轮价了”。更扎心的是,90%的人根本抢不到专柜货,只能转向二手市场,结果发现这里更“坑”——溢价率常年维持在20%-30%。比如专柜价2.25万元的Carryall小号,二手市场可能要2.7万元才能入手,所谓“抢到即赚”,反而成了“买二手必亏”。

理性消费提醒:热门款的高频涨价本质是品牌对市场溢价的精准收割。与其耗费时间精力追逐“理财产品包”,不如冷静思考:你真的需要一个溢价30%的包,还是只是被“涨价焦虑”绑架了消费决策?

毕竟,当一个包需要靠“抢”和“炒”来体现价值时,它早已偏离了“使用品”的本质,变成了奢侈品品牌的数字游戏。

财富密码四:消费群体大洗牌——年轻人正在抛弃LV?

中产跑了,富豪来了:LV的“客群筛选”阳谋

“最近发现没?朋友圈里背LV的人好像悄悄变少了。”

这或许不是错觉。当经典款Speedy 25从三年前的1.2万元涨到如今的1.8万元,不少曾把LV当作“中产身份勋章”的年轻人突然发现:自己好像被这个品牌“劝退”了。而更耐人寻味的是,LV似乎正乐见其成——这波持续涨价的操作,本质上是一场精心设计的“客群筛选”阳谋。

从“中产标配”到“主动离场”:一场价格引发的阶层分化

几年前,背LV还意味着“混得不错”的社交信号。刚入职场的白领省吃俭用买个入门款,年轻妈妈用年终奖犒劳自己经典款,LV一度成为都市中产最触手可及的奢侈品符号。但现在,这个符号正在失效。

贝恩咨询的最新报告揭示了一个残酷现实:过去两年全球奢侈品消费者数量减少约5000万人,其中大量是对价格敏感的年轻群体和Z世代。他们不是不爱奢侈品了,而是把目光转向了性价比更高的二手市场——毕竟花一半的钱买个95新的老花包,比原价买新款更“香”。这种消费转向,恰恰是LV通过持续提价主动筛选的结果。

关键数据:LV的涨价策略直接导致价格敏感客群流失,年轻消费者与Z世代因不满价格上涨,将支出转向二手商品。这一趋势与品牌“剥离非核心客群”的高端化战略高度吻合。

富豪的“逆逻辑”:越贵越买,越抢越香

当中产们在二手平台比价时,另一群人却在专柜里“闭眼入”。对高净值客户来说,LV的涨价不仅不是阻力,反而成了“定心丸”——价格越高,越能彰显其稀缺性和身份门槛。LVMH集团甚至通过销毁滞销品、小批量生产等手段刻意维持“ exclusivity ”(专属感),让这部分客群形成“买到就是赚到”的心理。

有趣的是,这部分客户构成了经典款包的核心需求。比如Neverfull、Speedy等长青款,即便年年涨价,依然供不应求。他们不在乎“性价比”,更在意“别人有没有”——这种“价格越高购买意愿越强”的逆逻辑,正是LV敢于持续提价的底气。

奢侈品社交属性的“降级”与“升级”

这场筛选最微妙的影响,在于LV社交属性的重构。以前背LV,是“我过得很好”的中产宣言;现在背LV,可能只是富豪的日常通勤包。当普通消费者逐渐退场,LV正在从“大众梦想”变成“小众专属”。

对品牌而言,这或许是成功的——用短期销量增速放缓换来了长期高端定位的巩固。但对曾经仰望它的普通人来说,LV正在变成橱窗里那个“好看但与我无关”的符号。毕竟,当一个包的价格足够高时,它的社交价值就不再是“被看见”,而是“只有特定圈层才能看见”。

这场阳谋的最终赢家,或许是LV的利润率;而输家,可能是曾经把它当作奋斗目标的一代人。

中国游客撑起日本市场:消费外流背后的“价差套利”

当中国内地LV门店的导购员开始习惯冷清的客流时,东京银座的LV旗舰店却排起了熟悉的长队——操着普通话的游客们熟练地报出经典款型号,收银台前堆着的购物袋上,金色的LV logo在灯光下格外显眼。这种“冰火两重天”的景象,正在奢侈品行业上演一场真实的“价差套利”大戏。

2024年,日元贬值让LV经典款包在日本的售价较中国内地低了15%-20%。比如一款Speedy 25手袋,国内专柜价约1.8万元,在东京换算成人民币后仅需1.5万元左右,相当于直接“打八折”。叠加中国游客赴日旅游人次恢复至2019年的85%,日本市场的LV营收应声暴涨44%,成为亚太区当之无愧的增长引擎。

与之形成鲜明对比的是中国内地市场的“失血”。以中国为核心的亚太(除日本)市场成了全球唯一收入下滑的区域:2024年上半年收入跌10%,第三季度跌幅扩大到16%,2025年第一季度继续下降11%。消费者用脚投票,本土消费占比从2023年初的90%掉到2024年初的不到80%,大量需求转向日本、欧洲等“价格洼地”。

价差账本:日元贬值+跨境消费恢复,让日本成了LV的“海外折扣店”。中国游客的“出国薅羊毛”,本质上是对全球定价差异的理性应对——毕竟谁也不想当“冤大头”,花更多钱买同一款包。

你身边有人专门飞日本买LV吗?他们算过这笔“价差账”吗?

财富密码五:涨价日历曝光——每年必涨2次,最佳入手时机是…

常规涨价窗口:2月、6月,雷打不动

要说LV涨价的规律,老粉可能会会心一笑——这频率简直比大姨妈还准!每年雷打不动两次,2月和6月就像品牌的“调价闹钟”,到点必响。

这种“时间生物钟”可不是近几年才有的。早在2012年6月,LV就开始玩起年中集体调价,到现在2月涨价已经成了奢侈品圈公开的“常规操作”。比如2022年2月,经典款直接涨了5%-15%,部分热门款甚至冲到20%;2023年2月更狠,计划涨幅8%-20%;就算到了2024年2月,平均涨幅也稳定在6%左右,年初调价的一致性高到让人不得不服。

年中6月则是第二个“涨价固定动作”。2023年6月,CARRYALL这类难抢的热门款就涨了7%-11%,摆明了是在暑假、七夕这些消费旺季前,先给市场来个“价格预热”。

划重点:想省钱就盯准这两个时间点的前一个月! 每年1月、5月去专柜蹲守,趁涨价前预订经典款或热门款,相当于直接“赚”下5%-20%的差价。毕竟对LV来说,涨价不是偶然,而是写进品牌战略里的“时间管理大师”行为。

这种稳定的调价周期,本质上是LV在悄悄管理消费者预期:你现在不买,下个月可能就得多花几千块。难怪有人说,买LV经典款,选对时间比找代购还重要。

2025年例外:7月突然涨价,关税惹的祸?

2025年的LV涨价日历有点“不按常理出牌”。往年固定在1月、4月的调价窗口,今年突然多了个8月场次,形成“一年三次涨价”的罕见特例——而这背后,藏着美国关税政策的“蝴蝶效应”。

简单说就是:关税一涨,包价跟着涨,普通人又多花一笔“冤枉钱”。今年7月美国对欧盟商品征收20%进口关税的政策落地后,欧洲奢侈品牌迅速把成本压力转嫁给消费者。瑞银集团测算,这类外部冲击可能让LV在美国市场的售价额外增加2%-3%溢价,叠加常规调价,部分热门款年度涨幅甚至会突破10%。

最直接的影响已经体现在柜台上:8月调价窗口中,爆款Carryall中号从2.34万元涨到2.4万元,悄悄贵了600元;小号也涨了400元,整体涨幅约2%。别小看这几百块,对于精打细算的消费者来说,相当于还没摸到包,就先为关税“买单”了。

⚠️ 重点提醒:如果你盯上了某款热门LV包,除了常规的1月、4月调价窗口,2026年9月可能因美国关税政策变动再迎涨价潮。毕竟奢侈品牌对政策风向的敏感度,比你想象中更高。

这种“政策驱动型涨价”正在改写奢侈品定价逻辑——以后看LV价签,除了看材质和热门程度,还得顺便刷刷美国关税新闻了。

普通人的奢侈品消费观:买包不是原罪,理性才是王道

"月薪8000买LV,是虚荣还是投资?"这个在社交平台吵翻的话题,或许我们都该换个角度思考:当你刷卡买下那个印着经典老花的包时,究竟在为什么买单?

LV经典款的销量数据藏着有趣的答案:它的价格调整和销量变化几乎"弱相关"。高净值客户对涨价毫不在意,撑起了基础销量;而曾经热衷跟风的中产消费者正在流失,导致整体增速放缓。更关键的是,所谓的"保值神话"其实是二手市场在缓冲波动——经典款确实比快时尚耐折腾,但全球经济下行时,极端情景下部分款式涨幅可能低于3%,连银行定期利率都跑不赢。

奢侈品消费的真相:当你把买包当成"理财",就已经掉进了消费主义的陷阱。LV的核心客群从来不是靠工资攒钱的普通人,二手市场的流通性也不等于"稳赚不赔"。真正聪明的消费,是让奢侈品服务于生活,而非被价格数字绑架。

现在的消费者正在集体"祛魅"。曾经挤破头抢购入门款的场景少了,更多人转身走进二手店,或者选择性价比更高的轻奢品牌。二手市场的兴起让"用更少钱拥有同款"成为可能,但这背后更重要的变化是:大家终于开始承认,奢侈品是用来取悦自己的生活方式,不是能翻倍的理财产品。

与其纠结"买了会不会亏",不如想清楚"我真的需要吗"。月薪8000有月薪8000的活法,二手市场的老花包、轻奢品牌的设计款,同样能装下生活的体面。毕竟,能定义你的从来不是包的Logo,而是你对待生活的理性与从容。

你买的第一个奢侈品包现在值多少钱?评论区晒晒你的"理财包"!

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏