我们来剖析一下全智贤(IU)事件中,明星与品牌合作所蕴含的风险。这次事件不仅对全智贤个人造成了巨大影响,也让众多品牌和经纪公司从中吸取了深刻教训。

"事件背景简述:"

2023年4月,全智贤通过经纪公司宣布与三星电子解约,并公开了长期以来遭受经纪公司不合理剥削、控制以及情感操控的证据。这一事件迅速引爆舆论,导致三星股价下跌,多个与其合作的品牌(如现代汽车、SK Telecom、SPC集团等)也受到了波及,面临巨大的公关危机。

"明星与品牌合作风险剖析:"

全智贤事件清晰地揭示了明星与品牌合作中潜在的多重风险,可以从以下几个维度进行分析:

"1. 明星自身风险 (对品牌而言):"

"声誉风险 (Reputational Risk):"

"负面新闻冲击:" 明星一旦陷入丑闻(如合约纠纷、法律诉讼、不当言行、私生活问题等),其公众形象会迅速崩塌。全智贤事件中,她控诉的经纪公司不当行为本身就构成了巨大的负面信息源,直接冲击了与其合作的品牌形象。

"信任危机:" 品牌合作的基础是信任。明星的负面事件会严重损害品牌与消费者之间的信任关系。消费者可能会认为支持该品牌等于支持不道德或剥削明星的行为,从而产生抵制情绪(如

相关内容:

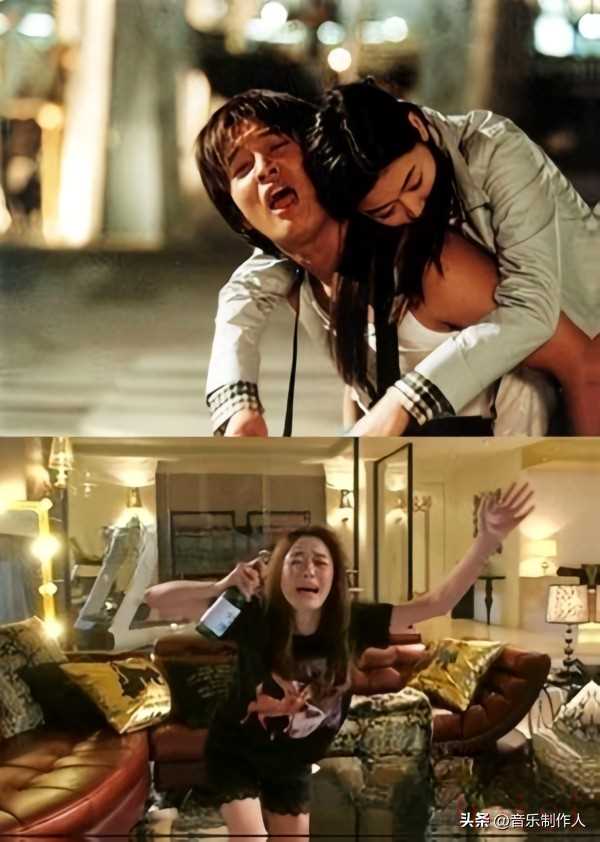

当某韩国影视作品第四集中争议台词出现时,这位曾因经典作品在中国积累十年人气的韩国女演员,或许未曾料到自己面临职业生涯最大的危机。随着相关争议画面接连曝光,这场由影视作品引发的舆论风暴迅速从文化领域蔓延至商业战场,部分国际品牌撤下相关物料的动作,不仅影响其在中国市场的商业版图,更揭示了全球化时代明星与品牌合作关系中的脆弱环节。

全智贤事件:从内容争议到商业影响

这场危机的爆发颇具戏剧性。相关剧集上线后,争议台词引发广泛关注。中国观众发现,剧中存在刻意设计的不当内容,通过多种场景编排构建出扭曲的中国形象。评分的断崖式下跌背后,是观众用脚投票的集体态度。

比剧集评分下滑更致命的是商业链条的断裂。部分品牌官网已找不到其相关影像,社交媒体相关内容被隐藏,广告投放紧急调整。品牌方的反应印证了一个现实:在民族情感与商业利益的天平上,资本往往会选择保全自身。据估算,其损失不仅包括违约金和广告撤换成本,还涉及未来潜在合作的影响 —— 中国市场曾贡献其年收入的 60% 以上。

值得关注的是事件各方的沉默。截至特定时间,艺人本人、经纪公司及制作方均未作出正式回应。这种应对在舆论场被解读为默认,尤其当网友发现她对剧本拥有一定话语权后,"身不由己" 的辩解失去说服力。而韩国相关机构已将其列为 "高风险艺人",本土品牌也开始与她保持距离。

明星代言风险的三重维度

全智贤事件像一面多棱镜,折射出明星与品牌合作中的复合型风险结构。最表层的是个人形象风险,这种风险往往与明星的话语权成正比。当艺人从单纯演员升级为制作参与者甚至公司老板时,其对作品内容的把控力显著增强,相应的责任也无从转嫁。正如外界评价:"她在中国市场发展多年,如今却亲手影响了自己的道路",这种自主性决策失误造成的形象影响,远比被动卷入争议更难修复。

更深层的作品内容风险在此次事件中表现得尤为典型。不同于突发性的言行失当,影视作品的争议内容具有酝酿周期长、传播范围广、负面影响持久的特点。相关剧集的问题并非孤立,编剧过往作品也曾涉及争议内容。其团队在明知编剧过往的情况下,仍接盘这部被多家公司谨慎对待的作品,暴露出风险评估机制的严重缺失。

最复杂的当属社会舆论风险,这其中民族情感与市场利益的交织最为敏感。中国消费者对涉及国家形象的议题历来反应强烈,近年来多个品牌事件证明:尊重是商业合作的前提。该案例的特殊性在于,她曾是 "韩流" 在中国成功的文化符号之一,这种从 "受欢迎艺人" 到 "争议艺人" 的认知转变,放大了公众的心理落差,也让品牌切割显得更加决绝。

商业合作中的连锁反应

品牌在危机中的反应速度往往决定损失上限。部分品牌的快速调整虽被诟病为投机,但从商业角度看确属理性选择 —— 与其坐等舆论升温,不如主动掌握止损主动权。这种策略背后,是对中国市场特殊性的清醒认知:这里不仅有全球最大的消费群体,更有日趋成熟的消费者主权意识。

经济账之外更难算的是形象影响。当品牌将明星肖像与产品深度捆绑时,就注定要共享其形象红利与风险。相关奢侈品牌原本期望借助其 "优雅知性" 的人设提升品牌调性,如今却要面对消费者的道德拷问。这种信任裂痕的修复周期,往往比撤换广告的过程长得多。有行业从业者透露:"现在内部都在重新评估韩国艺人的合作风险,短期内可能转向本土明星。"

市场格局的变化也在发生。其空出的代言席位,已经出现中国演员的竞争身影。这种替代效应揭示了一个规律:在明星代言的生态链中,没有谁是不可替代的。当品牌发现中国消费者更青睐价值观一致的本土艺人时,国际明星的溢价空间自然会被压缩。韩国广告界关于 "中国市场变化" 的讨论,或许正是这种结构性调整的反应。

风险防控的产业重构

全智贤事件正在倒逼行业建立更严密的风险防控体系。韩国相关机构已紧急要求:涉及中国历史文化的剧本必须提前报备;多家经纪公司开始实施 "剧本审查报告" 制度。这种调整暴露出此前跨境合作中风险评估的粗放 —— 仅依赖艺人过往人气而忽视内容合规性,最终必然付出代价。

品牌方的选人逻辑也在进化。某国际美妆品牌中国区负责人透露:"现在选代言人要看 ' 三维坐标 ':商业价值、社会形象、文化契合度,三者缺一不可。" 这种评估体系的升级,意味着明星的 "德艺双馨" 不再是道德倡导,而是写入合同的硬性指标。更严格的退出机制也在普及,包含 "争议内容连带责任" 条款的代言合同,正成为行业新标配。

技术手段的介入让风险监测更精准。舆情分析公司开发出针对明星的 "风险雷达系统",能实时追踪其作品、言论、社交动态中的潜在争议点。有案例显示,相关剧集在制作阶段就已出现 "中国元素使用不当" 的预警,但可惜未被制作方重视。这种技术赋能的风险管理,或许能让品牌在危机爆发前就及时刹车。

文化与商业的平衡术

全智贤事件的深层启示在于:当文化产品成为跨境商业的载体时,创作者必须具备 "双重文化解码" 能力。既理解本土文化表达,又尊重目标市场的情感底线,这种平衡的拿捏考验着每个从业者的智慧。相关争议内容,与其说是艺术表达,不如说是对中国市场的误判。

明星与品牌的关系也在重构。过去那种 "拿钱代言、出事甩锅" 的短期合作模式,正在被 "价值观共建" 的长期伙伴关系取代。某运动品牌市场总监的观点颇具代表性:"我们现在找的不是代言人,而是品牌大使,这个人必须真正认同并践行品牌理念。" 这种认知转变,将促使明星从 "流量工具" 向 "价值伙伴" 转型。

站在当前时间节点回望,全智贤事件或许会成为跨境文化商业合作的一个参考案例。它提醒所有参与者:在全球化发展与文明对话并存的时代,尊重与理解比流量更重要,长期主义比短期收益更可持续。当文化共鸣逐渐变化,留下的产业思考是:未来,明星与品牌该如何重新定义彼此的关系?答案或许就藏在这次事件的余波里 —— 在商业利益与文化尊重的交汇处,寻找那个最稳固的平衡点。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏