“海盐牌子”是中国传统医药中的一种著名的外用中成药,主要用于治疗皮肤疾病,如湿疹、皮炎等。然而,由于现代医学的发展和人们生活方式的改变,这种传统药物逐渐失去了市场,面临着失传的危机。在这个背景下,有一个人坚守了八十余年,致力于保护和传承“海盐牌子”这一宝贵的文化遗产。

这个人就是张师傅,一位年逾古稀的老药工。张师傅自幼便对传统医药产生了浓厚的兴趣,跟随家族学习中医药知识,并在实践中不断摸索和总结。对于“海盐牌子”的制作,他更是倾注了心血,不仅继承了传统的制作工艺,还不断创新,使之更符合现代人的需求。

然而,随着时代的发展,传统医药的市场逐渐萎缩,许多年轻人对中医药失去了兴趣,导致“海盐牌子”的制作技艺面临失传的危险。张师傅看在眼里,急在心里,他深知“海盐牌子”不仅是一种药物,更是一种文化遗产,不能就此消失在历史的长河中。因此,他决定坚守下去,将这门技艺传承下去。

为了保护和传承“海盐牌子”,张师傅做了许多努力。他积极向年轻人传授制作技艺,鼓励他们学习中医药知识,了解“海盐牌子”的价值。他还与当地政府合作,申请将“海盐牌子”的制作技艺列入非物质文化遗产名录,以获得更多的保护和关注。

张师傅的坚守和努力,不仅为“海盐牌子”这一传统医药

相关内容:

潮新闻 记者 许钟予

视频加载中...

“九岁那年,爷爷把板子塞进我手里,说戏比天大。”这是记者第一次见到海盐的省级民间艺人石水顺,九十二岁的他仍然精神矍铄,背着半人高的包走来,包中装着他这么多年“吃饭”的家伙,铜锣与檀板相撞,发出清越的铮鸣。

未及交谈,石老已以三寸紫檀板划空而起,随即唱响《铡美案》中包公的经典唱段,嗓音浑厚,穿透力强。

在明末的江南,昆腔水磨调浸润着文人雅士的亭台楼阁,而市井坊间却另有一种艺术在悄然生长——这便是不施粉墨、不着戏服的“海盐牌子”。“牌子”始于明代,盛于清代,距今已有600多年的历史,最初唱昆剧、徽调,后因京剧的流行而改唱京剧,流行于浙北地区。2009年“海盐牌子”被列入第三批浙江省非物质文化遗产名录。

“唱牌子难度十分大,记熟唱词是基本,不但要学会京剧中的生、旦、净、未、丑,还要会打击乐器,唱得时候同时具备精、气、神,才能唱得好。”石水顺向记者介绍,“牌子”的演唱特点只唱不演,便衣相坐,4-8人为一台。

演唱时,艺人围坐在奏台两边,前面左右两把椅子,上有椅披,为鼓板和大锣师傅坐的,其余艺人分坐后边,各人手中有一种或数种乐器,如鼓板、大小锣、钹、二胡等。

乾隆年间的县志曾记:“每至社祭,清音班列,昼夜不歇”。旧时,商人和经济情况较好的寻常百姓家在办喜事、庆寿、造屋上梁、儿孙满月、店铺开张等都要牌子助兴。

石水顺只读过两年私塾,九岁那年和其他兄弟一起开始向祖父与父亲学唱戏,跟着戏班辗转于庙会与红白事场。“错半拍音,掌心便挨一记竹板,忘一句词,整夜不许吃饭。”这情形,倒是和《霸王别姬》里小豆子挨打的模样差不离。

旧式戏班的传承如淬火炼钢,即使在冬日里呵气成霜的清晨,也要跪在青石板上练嗓。团队里另一位80岁的老人徐雪宝说:“当年学戏是为糊口,因为太难多次想要放弃,可唱着唱着,戏腔里竟长出骨头,撑起了一辈子。”

过去,只要有演出,便能看见二十余人围坐唱戏,锣鼓声能穿透半个县城,鼎盛时全县班子多达两三百人。而如今,这支传承六百年的队伍仅剩五位耄耋老者,平均年龄80岁,最年轻的也已年过七旬。

“学戏需要投入大量的时间,一词一句,或者是各类乐器,都需要长年累月的观察和一定悟性,年轻人不大愿意学,而且现在都是新的表演形式,我们这套表演班子基本已经看不到了。”显然,“海盐牌子”的传承遇到了危机,石水顺虽有遗憾,但他也支持年轻人能够选择自己喜欢的未来。

为了不让“海盐牌子”消失,海盐开展了抢救性记录拍摄工作,利用数字多媒体等现代化技术手段,全面、真实、系统地记录目前海盐牌子艺人尚能演唱的所有唱本和全套表演形式,为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下了宝贵的资料。

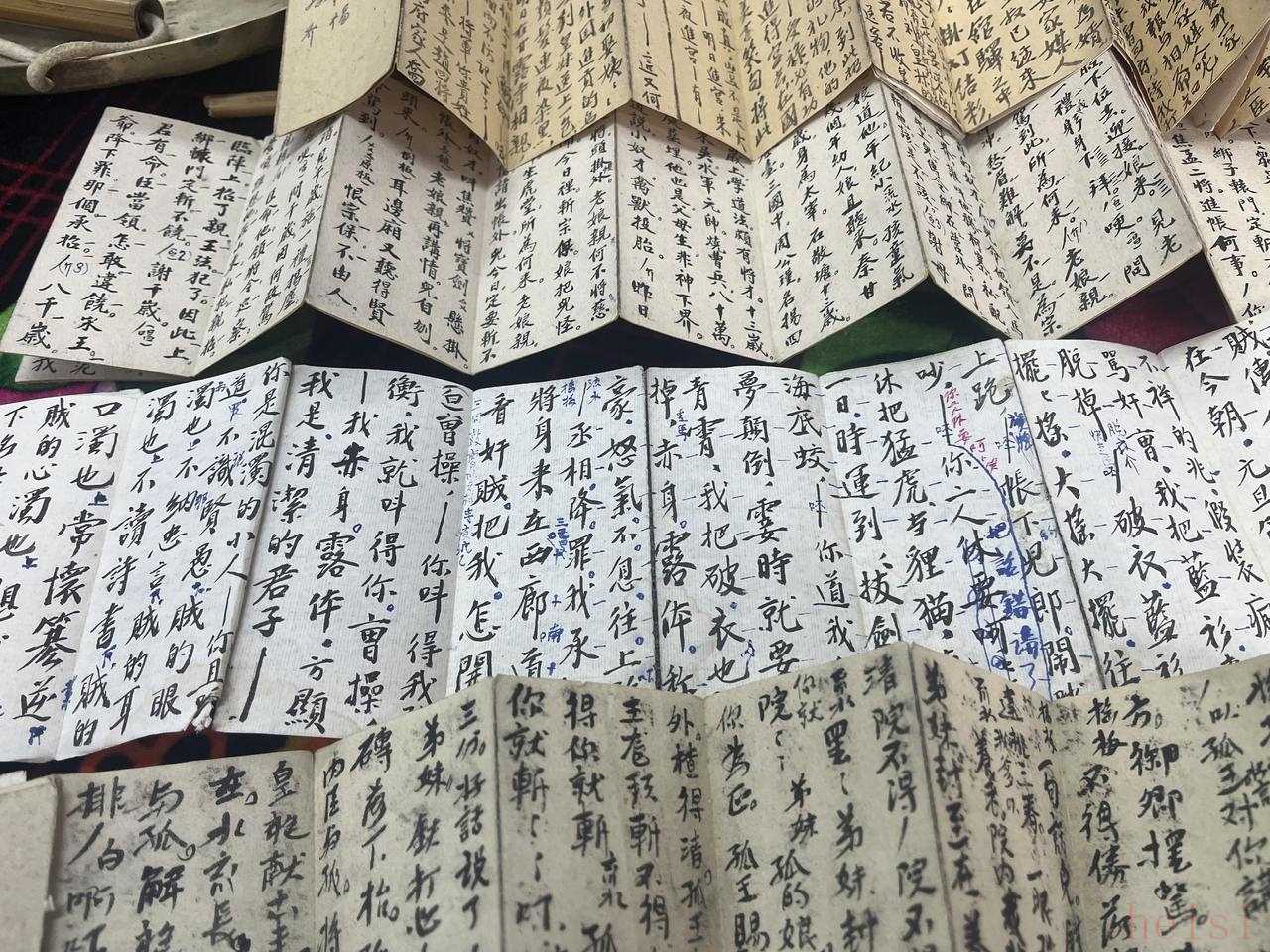

石水顺一直将剧本视为生命的一部分,他珍藏着祖父辈传下来的手抄本,以及自己亲手抄写的唱本,那些泛黄的纸页上,烛泪斑驳,见证了岁月的流转与艺术的传承。今年一月,他将这些泛黄的记忆悉数捐给海盐非遗馆。“日月重明,照英雄……”捐赠仪式上,他抚过展柜轻声哼唱,展柜里,《朱砂痣》工尺谱上如群蚁排衙,又将他带回到某一场演出。

海盐老巷深处的鼓板声依然倔强——“只要鼓板声起,戏就活着。”如今,九十二岁的石水顺,依然保持着旧时戏班的规矩:帆布包里的檀板、云锣、二胡永远备得齐整,一通电话,便能带着平均年龄80岁的五人团队奔赴乡间。

九十二载春秋的汗与泪,都凝在这方浸透包浆的紫檀板中,只要还有一声唱腔能在天地间荡开,那戏,就永远比天大。

“转载请注明出处”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏