我们来探讨一下“童装是否有毒”以及如何为孩子选择安全的服装。

首先,需要明确一点:"并非所有童装都有毒,合格的产品是安全的。" 但是,由于儿童皮肤娇嫩,新陈代谢快,且接触面积相对较大,服装中可能存在的有害物质(如果存在)确实需要引起重视。

网络上流传的“实测14款”、“这几种款式别穿”这类说法,往往缺乏权威的检测数据和具体的说明,可能存在夸大其词或以偏概全的情况。"我们不能仅凭这类信息就断定某款或某类服装绝对有毒或不安全。"

"童装中可能存在的潜在风险物质:"

如果童装不符合国家标准(例如中国的GB 31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》),可能会含有以下一些有害物质:

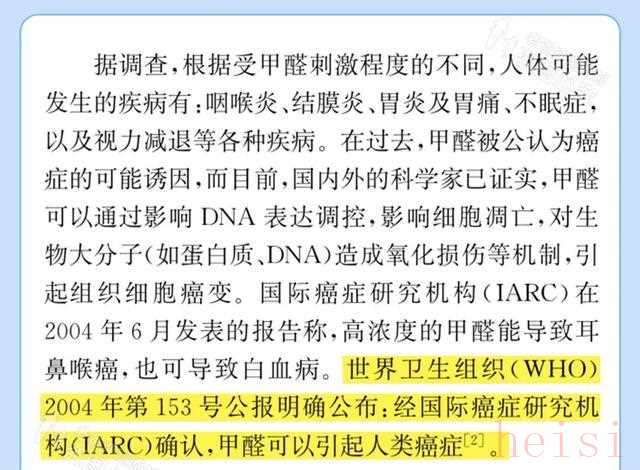

1. "甲醛:" 主要用于防皱、防缩、抗静电和作为染料固色剂。甲醛会刺激皮肤和呼吸道,长期接触可能致癌。婴幼儿服装对甲醛含量有更严格的限制。

2. "pH值:" 服装的酸碱度应符合要求。过酸或过碱都会刺激儿童娇嫩的皮肤。

3. "偶氮染料:" 这类染料中的一部分在特定条件下(如摩擦、日晒)可能释放出芳香胺类物质,其中一些是致癌物。

4. "致癌染料:" 如某些直接

相关内容:

28.5%,先记住这个数字。

它不是什么股票涨停,也不是网红奶茶的折扣,而是国家市场监管总局刚公布的童装线上抽检不合格率——每四件下单的“可爱小裙子”里,就藏着一件“隐形毒衣”。

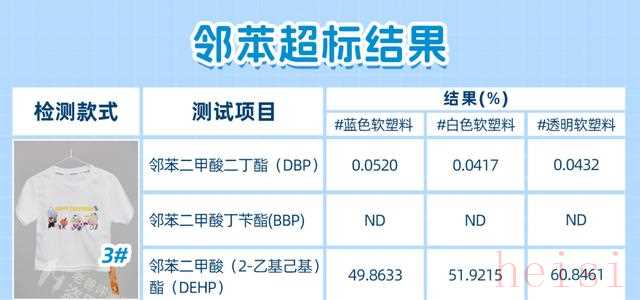

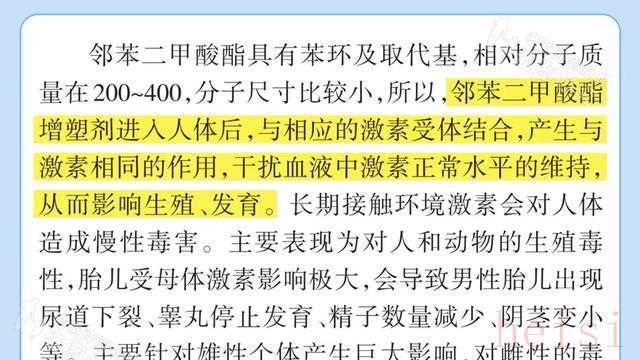

别急着关掉页面,真正让人心里咯噔的,是藏在详情图背后的那三行小字:禁用偶氮染料、甲醛、邻苯二甲酸酯。

听起来拗口,翻译成人话就是“穿久了可能致癌”“洗三次都洗不掉”“塑料小风车其实是慢性炸弹”。

有人觉得危言耸听,直到刷到那条短视频:一位妈妈拆开新到的韩版“夜光星星T恤”,顺手用甲醛试纸一测,试剂瞬间蓝得发黑,弹幕瞬间爆炸——“我娃昨晚穿这衣服睡觉!

”恐慌来得比快递还快。

恐慌之外,也有人在悄悄“自救”。

杭州一位做检测的宝妈,把自家客厅改造成“迷你实验室”,专门帮小区邻居测童装。

她总结出一套“土味避坑口诀”:网纱蓬松的别买,胶印图案一抠就掉的别买,十块钱三件还包邮的坚决别买。

听起来像段子,却句句是血泪。

上周她刚测完一批“盲盒童装”,打开包装一股刺鼻的油漆味,仪器直接报警——邻苯二甲酸酯超标47倍,老板还在群里发“支持7天无理由”。

也不是没有好消息。

今年1月,中国纺织工业联合会终于憋了个大招,推出“绿色童装认证”,把限制的有害物质从原来的8种一口气拉到19种,通过的品牌会挂一个“绿叶+盾牌”小标。

目前拿到通行证的有安奈儿、巴拉巴拉等12家,名单不长,却足够让家长在货架前少抓掉两把头发。

可惜流量平台不推这个,直播间里依旧喊“九块九秒了”,没人告诉你“绿叶标”长啥样。

更隐蔽的战场在跨境电商。

海关从2月开始对进口童装100%开包查验,韩国某网红品牌36批次被扣,铅超标最高11倍。

消息一出,代购群连夜改公告:“本店商品已通过国内二次检测”,配图却是一张模模糊糊的英文报告,日期还是去年春天。

有人较真去要2023版国标检测报告,客服直接已读不回。

平台也不是没动作。

阿里悄悄上线“童装质量溯源系统”,扫吊牌能看到工厂地址、检测报告,可大多数人连吊牌都懒得剪。

佛山几个产业带在试水“透明工厂”直播,镜头怼着缝纫机,弹幕却都在刷“链接在哪”。

数据说观看人数破百万,转化率不到2%,真实写照——家长愿意花两小时抢券,却不愿花两分钟看报告。

有人把希望寄托给“315”,可中消协的“童装安全消费教育”专项行动排到了3月,孩子长个儿的速度远快于文件落地。

更实际的路径藏在12315小程序里:最近新增“童装质量”快速通道,不用拍身份证,也不用写小作文,上传订单截图+问题照片,七个工作日必回复。

一位北京爸爸靠这条通道,把一件甲醛超标的“公主纱裙”退一赔三,到账当天他把赔偿金全买了甲醛试纸,塞满小区快递柜,附一张手写纸条:“测完再穿,别嫌麻烦,娃的体检单更贵。

”

说一千道一万,最靠谱的办法还是回到阳台那盆清水。

新衣下水前,先剪一小块布料泡一晚,水发浑、布料掉色、有刺鼻味,直接退货,别心疼那几块钱运费。

再懒,也至少洗三遍,30℃以上水温加中性洗衣液,别加柔顺剂,那玩意儿会封住甲醛。

夜光涂层、PVC装饰扣、盲盒密封袋,能避开就避开,孩子不需要“会发光的奥特曼”,只需要夜里不咳嗽。

28.5%的不合格率不会一夜清零,直播间依旧会喊“最后三十件”,代购依旧会晒“韩国专柜小票”。

能改变的,是家长把“测一测”“退一退”写进购物习惯,让那28.5%先砸在自己手里,而不是砸在孩子身上。

毕竟,体检报告上的白细胞数值,可不会给你“7天无理由”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏