“小怪兽”盲盒的爆红背后,蕴含着丰富的文化密码和市场营销策略。以下是对其成功背后的几个关键因素的分析:

### 1. 创意设计,独特风格

“小怪兽”盲盒的设计充满了创意和独特性。设计师们通过将可爱、奇幻的元素融入怪兽形象中,创造出一系列既可爱又充满个性的小怪兽。这种设计风格吸引了大量追求个性化和独特审美的消费者。

### 2. 盲盒机制,激发好奇心

盲盒的机制本身就是一种激发好奇心的设计。消费者在购买时并不知道会得到哪一个“小怪兽”,这种未知性和惊喜感增加了产品的吸引力。人们对于“拆盲盒”的过程充满了期待,这种体验感是传统商品所无法提供的。

### 3. 粉丝经济,社群互动

“小怪兽”盲盒的成功也得益于其强大的粉丝经济和社群互动。品牌通过社交媒体、线上社区等方式,与消费者建立起了紧密的联系。粉丝之间分享、交流、收藏,形成了一个活跃的社群,这种社群效应进一步推动了品牌的传播和产品的销售。

### 4. 跨界合作,扩大影响力

“小怪兽”盲盒通过与不同领域的品牌进行跨界合作,如动漫、游戏、时尚等,扩大了其影响力。这种合作不仅增加了产品的多样性,也让更多的消费者有机会接触到“小怪兽”这一IP。

### 5. 文化内涵,情感共鸣

“小怪兽

相关内容:

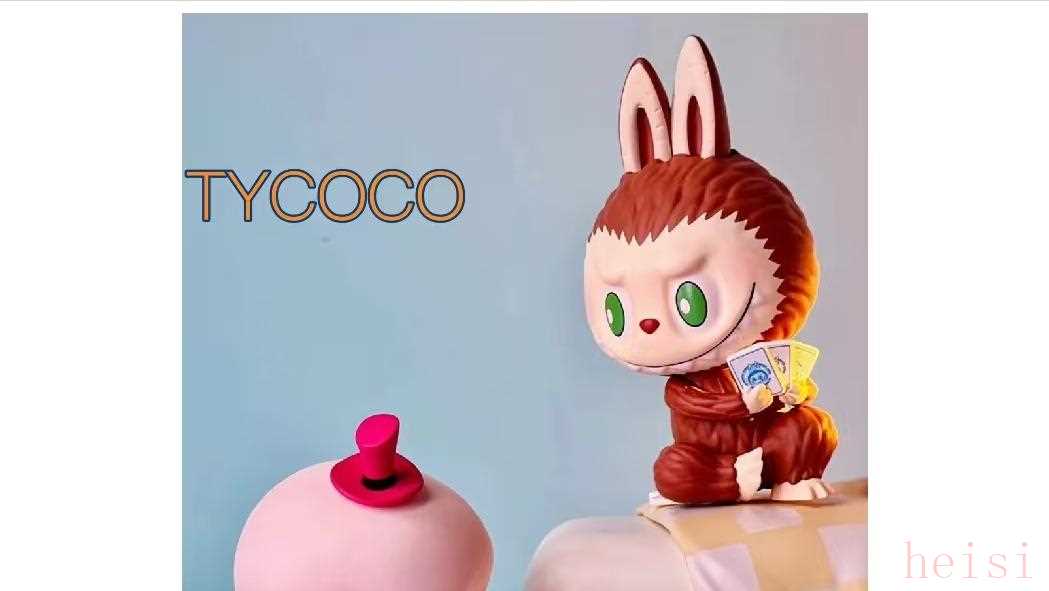

近年来,潮流玩具圈掀起了一股“Labubu旋风”——这个长着獠牙、眼神狡黠的精灵小怪兽,不仅成为年轻人社交平台的晒图常客,更在二手市场被炒至数千元高价。 从限量盲盒的疯狂抢购,到与奢侈品品牌的联名合作,Labubu如何从一个艺术形象蜕变为现象级文化符号?其背后既有设计师的创意加持,更暗合了当代年轻人的情感需求与消费逻辑。1、艺术与商业的完美碰撞:设计师IP的破圈之路Labubu的走红,首先离不开其背后的灵魂人物——香港艺术家吴亦凡(Kasing Lung)。这位曾与迪士尼、漫威合作的插画师,以擅长塑造暗黑童话风格闻名。2015年,他为潮流玩具公司POP MART设计的“The Monsters”系列中,Labubu凭借反差萌的形象脱颖而出:尖锐的牙齿搭配圆润的躯体,邪恶的眼神中透着一丝天真,这种“丑萌”美学打破了传统可爱玩具的框架,迅速吸引了一批追求个性化的年轻消费者。

从限量盲盒的疯狂抢购,到与奢侈品品牌的联名合作,Labubu如何从一个艺术形象蜕变为现象级文化符号?其背后既有设计师的创意加持,更暗合了当代年轻人的情感需求与消费逻辑。1、艺术与商业的完美碰撞:设计师IP的破圈之路Labubu的走红,首先离不开其背后的灵魂人物——香港艺术家吴亦凡(Kasing Lung)。这位曾与迪士尼、漫威合作的插画师,以擅长塑造暗黑童话风格闻名。2015年,他为潮流玩具公司POP MART设计的“The Monsters”系列中,Labubu凭借反差萌的形象脱颖而出:尖锐的牙齿搭配圆润的躯体,邪恶的眼神中透着一丝天真,这种“丑萌”美学打破了传统可爱玩具的框架,迅速吸引了一批追求个性化的年轻消费者。POP MART的盲盒营销策略进一步放大了Labubu的吸引力。通过隐藏款、限量款等玩法,Labubu系列盲盒激发了用户的收藏欲和赌博心理。例如2021年推出的“Labubu精灵艺术”系列,隐藏款“草莓脆饼”在二手平台价格飙升至原价的20倍,社交媒体上“开箱翻车”或“一发入魂”的内容持续发酵,形成裂变式传播。Z世代的情绪代言:叛逆、治愈与身份认同Labubu的爆火更深层的原因,在于其精准击中了Z世代的情感需求。在焦虑成为时代情绪的背景下,Labubu的“非主流”形象反而成了年轻人的精神投射——它既像现实中不愿被规训的自我,又像用古怪对抗世界的伙伴。小红书上,“Labubu搭地铁”“Labubu办公桌陪伴”等话题下,用户通过场景化分享赋予玩具人格化意义,将其转化为情感寄托的载体。

此外,Labubu的“无故事性”反而成为其优势。与迪士尼或漫威IP不同,Labubu没有固定的角色设定,用户可以根据自己的想象为其赋予故事。这种开放性使其成为潮流文化的“空白画布”,无论是街头风穿搭博主,还是艺术收藏家,都能找到与Labubu的连接点。跨界联名与社群经济:从玩具到文化符号

Labubu的IP价值通过跨界合作不断升级。与SK-II、Adidas等品牌的联名,让其从潮玩圈渗透至主流消费领域;与日本艺术家空山基的联名雕塑,更是将Labubu推向高端艺术市场。这些合作不仅拓宽了受众群体,也强化了其作为“艺术玩具”的定位。与此同时,粉丝社群成为Labubu生态的核心。在微博超话、微信玩家群中,用户自发创作同人插画、定制周边,甚至组织线下展览。这种UGC(用户生成内容)模式让Labubu超越了商品属性,成为一种社交货币和圈层标识。

Labubu的IP价值通过跨界合作不断升级。与SK-II、Adidas等品牌的联名,让其从潮玩圈渗透至主流消费领域;与日本艺术家空山基的联名雕塑,更是将Labubu推向高端艺术市场。这些合作不仅拓宽了受众群体,也强化了其作为“艺术玩具”的定位。与此同时,粉丝社群成为Labubu生态的核心。在微博超话、微信玩家群中,用户自发创作同人插画、定制周边,甚至组织线下展览。这种UGC(用户生成内容)模式让Labubu超越了商品属性,成为一种社交货币和圈层标识。 Labubu的走红看似是盲盒经济的偶然产物,实则是当代消费文化转型的必然。在物质过剩的时代,年轻人更愿意为情感价值和文化认同买单。Labubu的成功,印证了“玩具”已不再是儿童的专利,而是成年人精神世界的镜像。未来,随着潮流艺术与大众市场的边界进一步模糊,Labubu或将成为中国原创IP全球化的潮流范例。

Labubu的走红看似是盲盒经济的偶然产物,实则是当代消费文化转型的必然。在物质过剩的时代,年轻人更愿意为情感价值和文化认同买单。Labubu的成功,印证了“玩具”已不再是儿童的专利,而是成年人精神世界的镜像。未来,随着潮流艺术与大众市场的边界进一步模糊,Labubu或将成为中国原创IP全球化的潮流范例。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏