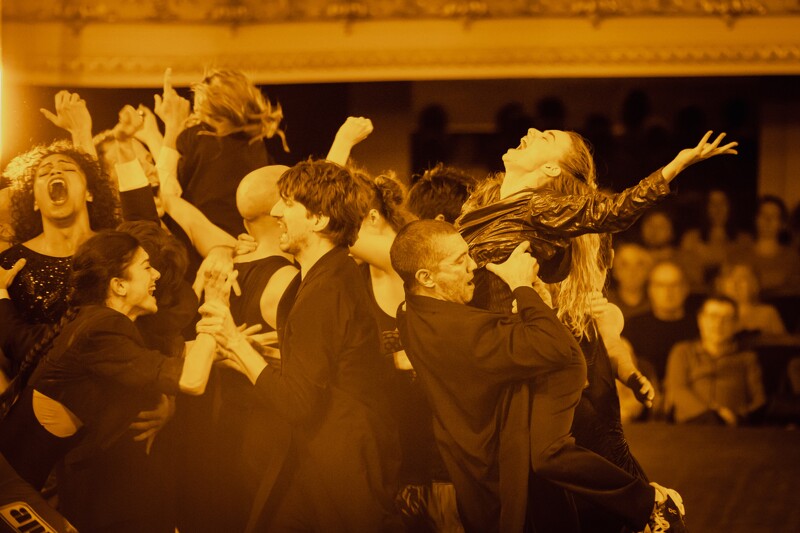

碧娜.鲍许生前带领的(Tanztheater Wuppertal),2022年后由波赫士.夏玛兹(Boris Charmatz)新任艺术总监。艺术总监夏玛兹第四次来台,此次带来的《自由大教堂》是如同风暴般的作品,不只是乌帕塔舞团的舞者,还包含他自己在法国创办的实验性舞蹈组织(terrain),两边舞者共创的演出。

谈及碧娜.鲍许,夏玛兹认为她的形象仍盘锯在许多人的心中,因此在教堂里做这个作品,也像是一个仪式,某种程度上向是在跟过去告别,而死亡又彷彿是一个新的开始。

《自由大教堂》结合了钟声、管风琴、合唱与舞蹈,展现了夏玛兹对舞蹈的创新与探索。作为一座,呼应了艺术家对自由的追求,并以其前卫而富挑衅的方式,质疑社会规範和艺术界限。此作即将于3月21、22日在台北表演艺术中心大剧院进行亚洲首演。

延伸阅读:

独家专访|碧娜.鲍许舞团核心舞者余采芩:与形成张力与创作的理由

《自由大教堂》首演于德国乌帕塔附近的圣玛丽大教堂,选择在看似冰冷的建筑作为表演空间,着重于它所承载的文化与历史重量。教堂作为宗教的象徵,有着深厚的人文意涵,而夏玛兹将这个象徵性的场所转化为一座的大教堂,在舞蹈的框架内重新诠释教堂所代表的意义。

近年在欧洲的一些教会神职人员有所谓恋童癖或有对于小孩子侵犯的的新闻传出,所以某种程度而言教会跟教堂与社会或社群之间有一些紧张,这些事情也都表现在这个作品中,是艺术总监夏玛兹想去碰触的面向。这种将空间、身体与历史交织的艺术手法,让观众不仅仅是在欣赏舞蹈,更是参与了一场关于人性、信仰与自由的深刻对话。

在教堂里工作或创作,是他很久以来的一个梦想。他就很想要用大教堂里的管风琴的音乐来创作,因为他认为管风琴的音乐,与其他音乐不一样的地方是那样的声响好像可以贯穿我们的身体:另一个想用教堂钟声的原因,是周末时整个城市所有教堂的钟声一起响起、迴荡的时候,那是一个特殊的感受,对自己来说有强烈的吸引力。夏玛兹运用教堂的钟响,提醒人们注意生命中的仪式感和重要时刻,以看待这场钟声的,认为像是钟声的电音派对,故而存在巨大的反差。他也在《自由大教堂》里将观众席以不对称的方式,建立出一个十字形的表演空间,形成一个环形观众席,强化神圣感的同时,也让观众得以近距离感受舞者的身体动作。

在教堂与剧院之间 寻找真正的自由

夏玛兹认为对一个表演艺术的创作者而言,剧场也像是艺术的殿堂或教堂,观众跟舞者同一空间里面,观众观赏舞作的同时会看到舞台上非常高耸的天花板,这样的感受跟在教堂里面是很像的,尤其因为这个作品有管风琴的及教堂的钟声,所以它虽然不是一个真的教堂,但剧场在那一刻变成一个艺术的教堂。对他来说,剧场比教堂更神圣,因为在其中艺术创作者所有的希望、幻想、情感都可以在里面被完成。这其实是跟教堂里发生的事是异曲同工的。

当初虽然在教堂里工作很长一段时间,但同时也知道这个作品首演之后就会展开巡演,接下来一定是在不同的场地,例如在亚维侬是在一个足球场演出,也有时会像这次是在一个剧院里。他其实很喜欢让舞作在不同的地方演习,因为在不同的地方旅行,他们会遭遇到不同的观众,就会有不一样的相遇及意义产生。

此外,教会对于艺术有不一样的态度,有些教会欢迎艺术走入,比如《自由大教堂》首演的教堂欢迎艺术进入。可是有些教会认为艺术和教会根本没有关係。反过来说,他觉得舞者也有些人对于在教堂演出不太舒服,因为过去认为教堂对他们不友善;他可能是一个同性恋者,可能是曾经在教会经历一些创伤;也有一些舞者很虔诚,会觉得在教堂里面演出这个作品好像不太对,所以其实这是一个非常複杂的一个议题,这也是为什么想要把这个作品放在教堂里面,如此一来可以在所有複杂的层次间去探索这样的一种张力。

他认为我们现在整个的世界其实充满了矛盾和紧绷,比如说现在各个地方的战争,但他认为舞蹈就必须要去处理这样的一些矛盾跟困难,让人们对这些事情关注,所以或许教堂是某一种的象徵,而舞蹈也可以扮演这样的象徵。

秩序与失序间 探索神圣与人性

波赫士.夏玛兹的创作总是挑战观众对舞蹈的传统认知,也凸显他的艺术哲学建立在的基础上。《自由大教堂》首演时在野兽派建筑风的教堂演出本身即是个挑战:什么事情你是允许在教堂里面做?什么事情是不允许在里面做的?他让26名表演者在空间中形成一种无序的秩序,让舞动的群体建构出一种感,并将整场表演依不同的听觉内容分为五个独立的片段,将声音与肢体动作交揉。

第一段以贝多芬第32号钢琴奏鸣曲(Piano Sonata No. 32, Op. 111)为轴心,发展出参差的肢体与纷乱的唱队,彷彿让舞动成为延展旋律的共鸣箱,躁动的合唱群以失衡肢态与游移轨迹蚕食舞台,观众亦可感受他昔日舞作《一万种姿态》与《半醒》残存的基因却简化而显得破碎。第二段夏玛兹彙集三十三座城市的钟鸣,金属震荡声交织成生命仪典的隐喻。当喧嚣群舞退去,夏玛兹在第三段凿刻出静默般的深渊,以天主教性侵案例,形塑出喉头痉挛的失语体态,既是被噤声的受难者标本,亦是体制黑箱的病理切片。

加拿大裔女歌手派切丝(Peaches)千禧年推出的歌曲《Fuck the Pain Away》吶喊地带出第四段,宛若集体忏悔又彷彿挣脱压抑的控诉。舞者们以肢体蔓生至观众席,呓语构成无形锁链彷彿将每座孤岛串联成陆。最终段,编舞家以管风琴声纹渗入众人毛孔,舞者以肌肤相触凸显神性拥抱与肉身禁忌,在后疫情时代迸裂。

这个作品整体的声音部分有管风琴,有钟声,也有很重要的部份其实是静谧。这部分会连结到教会里的性侵丑闻,受害者的被噤声等。贝多芬的钢琴奏鸣曲则是用吟唱的方式呈现,但唱的时候又不是跟着曲调唱,而是让舞者用呼吸的长度去唱,唱到快断气了似的才停止。这便像是生命的声音,而不只是一首歌而已。

历史记忆与身体传承 反思社会与自我关係

夏玛兹的作品亦关注了身体与历史的遗产问题。他与乌帕塔舞蹈剧场的合作中,碧娜.鲍许的影响无可避免地成为了《自由大教堂》的一部分。夏玛兹称这些与碧娜共同创作的舞者们为,这些身体的记忆成为了舞作的一部分。他认为记忆是强大的工具,透过这些舞者,碧娜的遗产得以在作品中延续,并赋予了《自由大教堂》更深的历史意涵。

《自由大教堂》除了是一场舞蹈表演,它更是一次对于自由、历史与身体的深刻探索。夏玛兹邀请观众走进这座中,反思自己与社会、宗教以及历史的关係。这是一座既没有围墙也没有钟楼的大教堂。然而,钟声依然响起。

更多资讯请见北艺中心官网。

购票请上OPENTIX。

延伸阅读:

舞蹈迷不容错过!碧娜.鲍许 Pina Bausch《春之祭》首度授权在亚洲重建演出春斗2025来了!云门舞集邀台、日、欧五组编舞家 归零最坦率的身体创作2025不容错过的剧场盛事!世界级奇幻鉅作《少年Pi的奇幻漂流》舞台剧 七月来台

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏