晋文公重耳(公元前697年-公元前628年)是春秋时期著名的政治家和军事家,他继位后实施了一系列改革措施,使晋国成为中原霸主。晋文公的“仁政”人设,可以看作是古代君王的一种品牌营销策略,通过塑造良好的形象,赢得民众支持,巩固统治地位。以下从几个方面分析晋文公的“仁政”人设:

1. 流亡经历:晋文公重耳的长期流亡生涯,为他塑造“仁政”人设奠定了基础。在19年的流亡中,他经历了许多国家和民族,目睹了各地的政治、经济、文化状况,也积累了丰富的人生阅历。这些经历使他对民众的疾苦有了更深刻的认识,为他日后实施仁政提供了思想基础。

2. 唯才是举:晋文公返国后,不计前嫌,重用贤能之士,如狐偃、赵衰、介子推等。他知人善任,充分发挥他们的才能,使得国家政治清明,人才辈出。这种唯才是举的策略,赢得了朝臣和民众的支持,也提升了晋国的整体实力。

3. 政治改革:晋文公在位期间,进行了一系列政治改革,如推行“作爱田”、“作州兵”等,这些改革措施促进了农业生产,增强了军队战斗力,为晋国成为中原霸主奠定了

相关内容:

生杀之仇怎可饶恕?

他是如何将“德性”转化为当时最高效的政治资本?又是如何编织出一张令人甘心臣服的罗网的?

绛城的宫阙深处,晋侯重耳屏退左右,独对烛光。

他脸上没有初登君位的狂喜,只有一种沉静的审慎。

阉人勃鞮跪在殿中,晋侯居高临下,回忆起过往,此人曾两次追杀自己。

第一次士在蒲城,那时的他还是公子重耳。父晋献公因“骊姬之乱”的谗言,决意清除诸公子。奉命来杀自己的,正式是宫中的阉人——勃鞮。

那天夜里,兵甲撞破了蒲城的宁静。重耳从梦中惊醒,仓促翻墙而逃。勃鞮刀风劈来,重耳下意识地侧身一躲。利刃未能斩中身体,斩断了宽大的袖口。重耳才得以侥幸脱身,

第二次,是奉夷吾的命令,也就是晋惠公。新君即位,恐兄长重耳归来争夺君位,决定斩草除根。要求勃鞮三日之内,提重耳头复命。

勃鞮一日内便赶到了狄国,攻势如疾风烈火。重耳再次被迫逃亡,几乎是丢弃了一切。

晋侯重耳收回思绪,看着下首的勃鞮。

此时的勃鞮脖颈冰凉,等待着死亡的降临。他曾为献公和惠公两次追杀重耳,斩断其袖,迫其逃亡,此仇不共戴天。

善用人者为之下

殿中甲士的呼吸声沉重,手置于刀柄之上等待随时抽出。

然而,重耳开口了,问的却不是旧怨:“汝今日来,所欲为何?”

勃鞮答:“为国除奸,尽臣之本分。”

静默了半晌。重耳的目光仿佛穿透了时空,看到了诛杀此人的后果:一个“快意恩仇”的美名,以及无数旧势力更深的恐惧与更隐蔽的反抗。

他需要的不是一个干净的复仇,而是一个稳定的晋国。

“善。”重耳走上前扶起勃鞮,说道,“忠其事者,寡人所求。既往不咎。”

此时,他扶起的不是一个仇人,而是释放了一个信号。向所有曾与他为敌的人宣告:效忠于现在的自己,你们的过去将被清零。

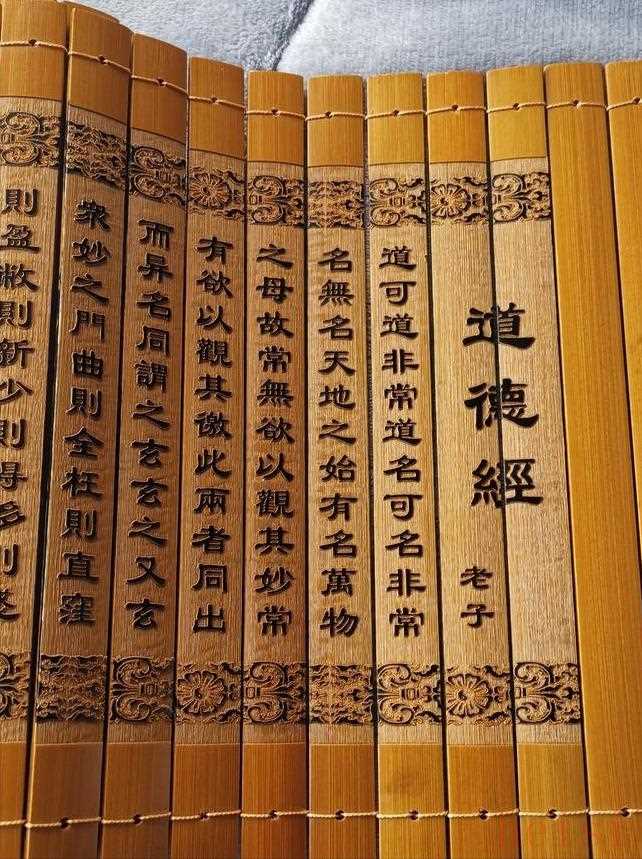

这不是宽容,这是一场风险对冲。用一个人的宽恕,购买整个统治基础的稳固。代价微小,收益巨大。道德经有云:“善用人者为之下。”他低下的是姿态,收获的是整个局面。十九年的流亡教会了他的不是简单的仁爱,而是在混沌世道中生存的终极法则。

王子带之乱。晋侯勤王有功。周天子封赏了晋侯。

此时的周王室早已衰微,有些城池已被周边势力实际控制,周天子就把这些自己已经无法有效控制的土地赐给了晋侯。而原城就是其中之一。

“原城”的叛乱,理由是百姓心向周室,不认晋君。

大将们纷纷请战:“蕞尔小城,大军一至,顷刻可下!”

晋侯却做出了一个令全军意外的决定。他向全军乃至城上守军宣布了一个承诺:

“三日之内,我军必克原城。若三日不克,我军即刻解围退兵,绝不再犯。”

三日之约已至,城上仍无降意。

将领们摩拳擦掌,功勋与财富近在咫尺。

重耳却抬手:“撤军。”

帐内哗然。“君上!岂能为小信而弃国土?一鼓可下之!”

“然后呢?”重耳反问,目光冷澈,“得原城,而失天下之信。今日原城人不服我,乃力未及也。他日若天下人皆因我‘无信’而不服我,又当如何?要多少兵力才能征服?”

此时,他看的不是一城一地,是整个天下的信用评级。

守信,不是因为它是美德,而是因为它是最有效的统治工具。退兵的命令,是他为“晋侯”这个品牌投入的第一笔巨额广告。果然,原城人因这“信”而降,天下诸侯因这“信”而归附。这个信,是算计后的产物,但它产生的效益,却比任何武力征服都更持久、更庞大。这正是“夫唯不争,故天下莫能与之争”。

“蒐礼”改制

帐内,炉火噼啪。晋侯的心腹们眉头紧锁。

“主公,”赵衰率先开口,声音低沉,“楚师北犯,宋国求援。中原震荡。我晋国欲挺身而出,号令诸侯,凭何?”

另一位老臣道:“国中诸卿,皆拥强兵,然号令不一,各家自谋其利。若不能整合一体,何以对外争雄?”

晋国力量分散,如同一盘散沙,空有强国之实,却无霸国之器。

强敌当前,内政为先。一场内部的整顿,已迫在眉睫。

翌日,浩大的“蒐礼”正式开始。“蒐礼”是周代 军事礼仪,分教练检阅和实战围猎两部分。

被庐的旷野上,秋色浓重,战马的嘶鸣与号角声打破了往日的寂静。

身披甲胄的晋侯走到擂鼓台上,目光扫过台下的军阵。

这看似是遵循古制的军事演习,却不是一场普通的狩猎。

晋侯策马穿行于各个演练方阵之间,目光如炬。

他在观察:老将郤穀(xì hú)调度兵马,阵法严谨,虽非公族,却极具威望。

舅父狐毛与狐偃配合默契,深谙军机。

年轻的将领先轸(zhěn)冲锋陷阵,勇猛果敢,才华非凡。

栾枝等大族,兵装备精良,实力不容小觑。

驰射,搏杀,成为晋侯对他们的考核。蒐礼结束,大家满载而归。

庆功宴上,众将等待封赏。

晋侯没有赏赐金银珠宝,却是颁布了一套前所未有的法典——“被庐之法”。

他声音洪亮,“自今日起,晋国之军,分为三军:中军、上军、下军!”

“每军设‘将’、‘佐’一名,其三军六帅,即为晋国六卿,共执国政!”

他念出了那份经过深思熟虑的名单:

“郤穀,擢升中军将,统率三军!”

此言一出,举座皆惊。中军将为全军统帅,亦是执政正卿,地位仅次于国君。授予非公族的郤氏,是一次巨大的突破。

“郤溱,佐中军!狐毛将上军,狐偃佐上军!栾枝将下军,先轸佐下军!”……

这份名单,是一场精妙的平衡艺术:

它奖励了从龙之臣,狐偃、先轸等。

它安抚了强族,栾枝、郤氏。

它任用了贤能,有威望的郤穀,有胆识的先轸。

国内最强大的几股势力全部纳入他的体系中,给予他们极高的荣誉和权力,也将他们的利益与国家的命运绑定一起。

帐外,军阵依照新的编制重新列队。旗帜变幻,归属分明。

诸卿领命,心情各异,有惊喜,有震撼,有敬畏,但更多的是澎湃——一条凭军功和政绩向上攀登的康庄大道,自此在他们眼前铺开。

为晋国建功,也就是为自己家族的荣光添砖加瓦。

晋侯看着这一切,沉默不语。

他知道,他今日所立的,不仅仅是一支军队,更是一台为争霸而生的强大机器。他通过一场古老的礼仪,完成了一次最现代的权力重构。

一支号令统一、充满竞争活力的新晋军,从此将走出被庐的旷野,走向中原的广阔战场。而“被庐之法”所奠定的六卿格局,将在此后百年,既是晋国称霸的澎湃引擎,也最终成为埋葬公室的掘墓之镐。

“被庐之法”,打破世卿世禄,看似给予寒门机会,实则是为了打破旧贵族对权力的垄断,建立了一个更高效、更直接效忠君王的官僚系统。

他给予的“德”,是刺激臣民效力的诱饵。

在民间,“通商宽农”。他深知“民之饥,以其上食税之多”的道理。仓廪实而知礼节,腹饥则生盗心。减轻税负,修缮道路,让财富流动起来,最终充盈的是国家的府库,稳定的是自己的江山。

上德无为而无以为,下德为之而有以为。

晋文公所有“仁政”,都是一笔笔经过精密计算的投资。投资于民,换取安定与兵源;投资于臣,换取忠诚与效率。

他不追求“上德”那般无为而合的天然境界,而是主动地、刻意地“不失德”,通过施行这些具体的、可见的“下德”,来收买人心,巩固权力。

晋文公,并非道德的圣徒,而是一位深谙人性与世道的顶级功利主义者。

他的智慧在于,他清醒地看透了“德”的实用价值,并炉火纯青地运用它。他不执着于“德”的形式,只追求“德”的结果。他的一切行为,都服务于一个终极目标:霸业。

《道德经》说:“上德无为而无以为,下德为之而有以为。”

晋文公的“德”,正是“下德”。他“为之”,刻意地去宽恕、去守信、去施恩;他“有以为”,有明确的目的——获取霸权。

晋文公治国称霸就是为名扬天下吗?他有否想过晋国的未来?也许古人也一直在探索能够长治久安的治国之道。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏