以下是用十张图片带你开启80年代风靡中国的日本品牌:科技与潮流新时代:

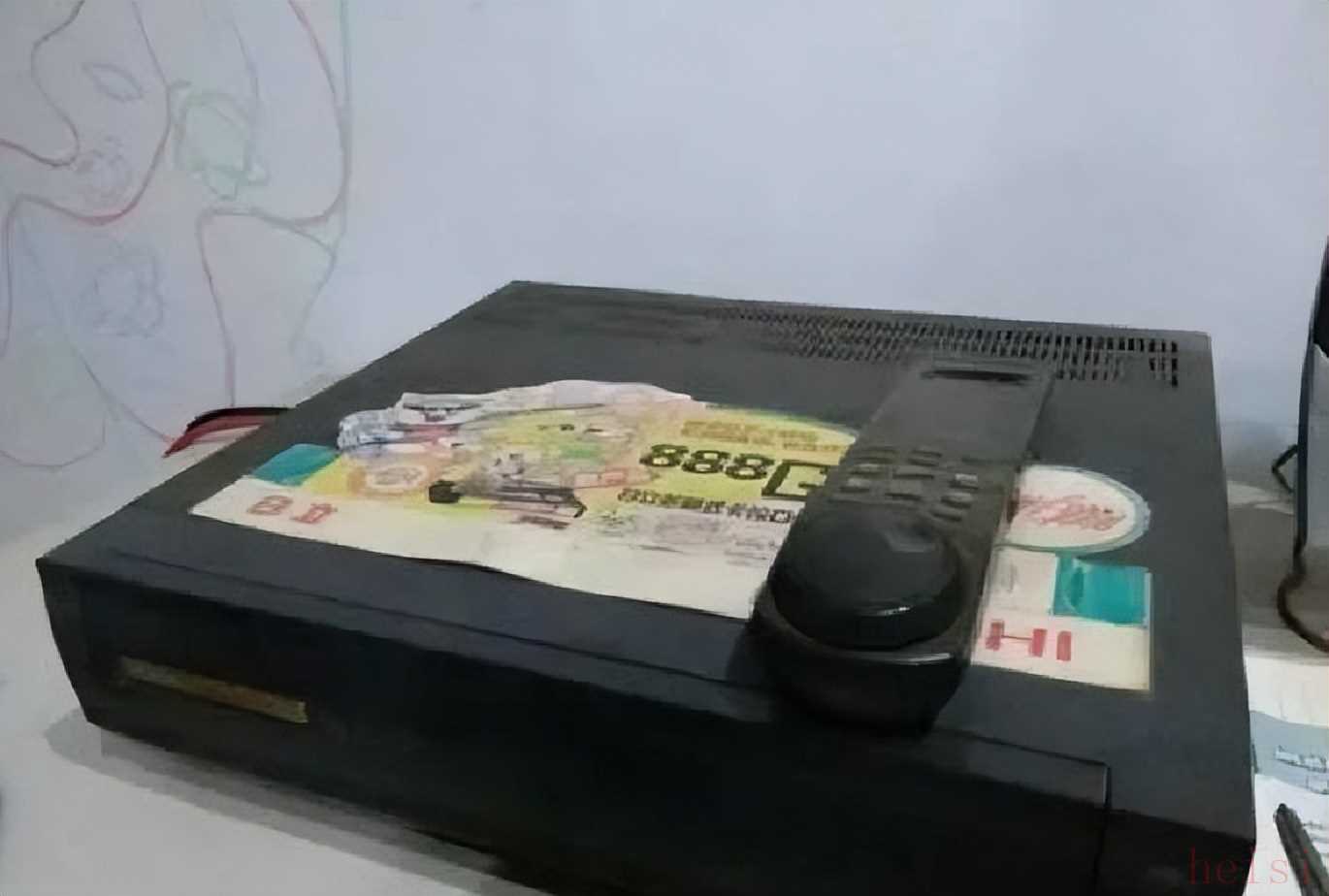

"图片一:松下(Panasonic)磁带录音机"

"图片描述:" 一台经典的松下磁带录音机,造型简洁大方,在当时是记录和播放音乐的重要工具,也是家庭娱乐的代表。磁带录音机在80年代中国非常普及,而松下作为日本知名家电品牌,其产品凭借优良的品质和设计,深受中国消费者喜爱。

"品牌价值:" 质量可靠,设计经典,引领家庭娱乐潮流。

"图片二:索尼(Sony)Walkman 随身听"

"图片描述:" 索尼Walkman随身听的广告画,展现了一位年轻人在行走中享受音乐,象征着自由和个性。Walkman的推出,彻底改变了人们听音乐的方式,也让索尼成为80年代潮流的代名词。

"品牌价值:" 创新技术,引领音乐潮流,塑造个人风格。

"图片三:卡西欧(CASIO)电子手表"

"图片描述:" 一款卡西欧电子手表,液晶显示屏清晰可见,功能多样,在当时是时尚和科技的象征。卡西欧以其精准的计时功能和时尚的设计,成为80年代年轻人喜爱的腕表品牌。

"品牌价值:" 功能实用,设计时尚,代表科技潮流

相关内容:

八十年代的中国,说起来是个闹腾劲儿十足的年代。你要是还记得,那时候大街小巷刚刚流行起“改革开放”这几个字,从商圈到胡同口,大家都在琢磨点新鲜玩意儿。就在这样的热乎气头上,东瀛来的货成了市面上的“香饽饽”。好些人第一次听说索尼、松下这些名字,心里的震撼不比第一次吃方便面小。那种感受,说白了,就是新玩意儿一夜之间冲进平凡人的生活,让老百姓觉得外面的世界真比咱脑补的还要热闹。

你要是问八十年代的人,什么东西他们最盼着,有人说彩色电视,也有人说双卡收录机。但其实,像那时候铁饭碗还没捏烂的人,碰上“东芝微波炉”进小区门,那架势才叫一场大动静。比起黑白电视,更让人心塞的,是家里第一次能用“微波加热”,连邻居老王都来敲门好奇。“能不能给俺热一碗剩饭?”在很多家庭,东芝微波炉成了标配,那不光是技术便利,也是一种身份象征。微波炉的那个叮声,算是在中国厨房里飘扬了几十年了。

松下自来中国以后,大家倒是先盯上了他们的“电饭煲”。这玩意儿,在江苏和广东沿海市头都火得离谱。原先熬粥、蒸米饭全靠手艺活儿,那会儿一按钮,米饭就能一锅完成。你要说电饭煲没啥科技含量,可是对寻常百姓家来说,是头一回跟“智能生活”搭界。很多家长在孩子面前夸张松下电饭煲——“小鬼头,以后你早饭自己煮,不必麻烦妈啦!”大人们话里话外,都透着那点对新技术的敬畏和新世界的憧憬。

说音响设备,那把潮流打造出来的反而是三洋的随身听(Walkman)。不是谁都有钱买进口电视,但随身听嘛,年轻人攒点零花钱也敢惦记。戴着耳机走在街上,听一首邓丽君的“甜蜜蜜”,还能做点自己的白日梦。三洋的便携音响打破了打卡唱片的老规矩,音乐随身带,等于把日本流行文化直接塞进了中国孩子的书包。有段时间里,谁口袋揣个圆圆的随身听,小伙伴们多少有点羡慕——“人家家里条件真不错。”

那会儿日立的出现,也不仅是靠电视机立身。他们家的电冰箱有一款门上贴着“三星级能效”的标签,一度被炒上天价。东北老李第一次看到冰箱结霜的自动除霜功能,稀罕得不行。平常人习惯拿毛巾抹新鲜鸡蛋,冰箱里一放,过了仨礼拜还是跟刚下来的似的。有人打趣,“这家电比我还会养蛋!”就这么一个结霜、除霜的小细节,把冰箱这门老技术给翻新,让人觉得跟日本的生活真的差了一大截。

夏普那几年在市场上也做了不少文章,却不是靠传统的电器蹭热度,而是把“液晶显示屏”作为自己的杀手锏。上海某电影院第一次装上夏普液晶大屏的时候,过路的青年男女围着看了半个小时。在那个连手机屏幕都没有的年代,液晶屏给人带来的是未来感。有人偷偷琢磨,“以后会不会家里也能装这么一块板子?电视能掰出来看,想想就神奇。”夏普液晶成为花样科技的代名词,哪怕买不起,看一眼都觉得有面儿。

说到三菱,其实不少人最早接触的并不是电视,而是公司出口的小家电比如电风扇、剃须刀。那个年代的电风扇还不讲究静音,但三菱的款式低噪音却成了卖点。酷夏时节,一大家子坐在院子里纳凉,三菱电风扇不停地转,孩子们把手塞进保护网,看着小小的风力就以为自己在玩科技。“瞧,这风扇跟邻居家的不一样,声音小风还柔!”细细想来,一台小小电风扇,也能让孩子在夏夜里有点温柔的念头。

很多家里买不起全套电器,但见到邻居安装的索尼超小型收录机时,眼睛也能冒光。那时候“大牌”的含义完全不同,家里要是有索尼收录机,小孩端着听英语听力都要挺直了身子。有人感慨,“索尼出的东西,用好几年也不坏。”索尼带来的不仅是功能,还有可靠感,那种“买得放心”的品牌心结,直到后来的千禧年代都没褪色。

其实对于八十年代的中国来说,日本品牌并不只有产品那么简单。整个一代人的观念,跟着这些新鲜玩意儿偷偷改了样。有了电饭煲后,煮饭变得像按钟表。一进厨房,不再嫌烦,晚饭做起来到底多了一些仪式感。有了音响以后,年轻人开始关注海外音乐,不再只盯着样板戏和革命歌曲。冰箱改变了吃东西的节奏,收录机让一个城市的流行风向忽然转弯。

这些故事,说起来都带点情绪。父辈们有时对这些日本货既敬佩又有点嫉妒,也不乏自问:“咱中国人什么时候能做出这样的东西呢?”但又舍不得放下这些新发明带来的生活改善。街角商店门口,日本货小广告上五彩斑斓的插画让人忍不住驻足——哪怕买不起,看看也能满足一时的想象。

不过,也不是所有人都一味迷恋这些外国品牌。老一辈里,多少还是有点担心,“日本的东西再好,咱还是得靠自己。”有人特意在国产香烟盒上写上“支持国货”,但嘴上嚷嚷,回家还是拿着进口电吹风烘头发。中日之间的情感,有纠结,也有交流,有羡慕,更有一点点复杂。

现在再翻八十年代的家庭旧照片,有时候能看到墙角的一排电器,都是那个年代的影子。时代变得太快,一些牌子或许已经退出了中国主流,但留下的回忆还在。过去的热潮早已褪去,可那份对美好生活的憧憬——每一句惊叹、每一个新奇玩意儿,都仿佛还在耳边环绕。

想来这么多年过去了,我们对先进的渴望从没变过。只是,有些东西变成了习惯,有些产品成了回忆。八十年代那些日本品牌,也许就是一个时代对美好生活最朴素的注脚吧。在人情冷暖之间,你说这种渴望是外来的,还是我们自己的?大概都混成了生活里不舍得丢的一部分。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏