网暴“飞鱼服”的现象确实反映了网络环境中一些复杂且令人担忧的问题。从您的描述来看,似乎存在对特定文化符号或群体进行污名化攻击的情况,而受害者(飞鱼服)在网络舆论中受到了负面评价,甚至可能遭受了网络暴力。

这种情况下,有几个关键点值得关注:

1. "网络暴力的危害":网络暴力会对个人造成严重的心理和情感伤害,甚至影响其名誉和正常生活。无论争议的起因是什么,采取暴力攻击的方式都是不可取的。

2. "文化理解与尊重":中华文化和价值观博大精深,不同的人可能有不同的理解和解读。在讨论文化现象时,应保持开放和尊重的态度,避免简单化、标签化或污名化。

3. "舆论环境的影响":网络舆论有时会被情绪、偏见或误解所驱动,导致不公正的评价。同时,算法推荐等机制也可能加剧信息的茧房效应,使得负面信息更容易被放大。

4. "“赢了”的含义":您提到“他们居然还赢了”,这里的“赢”可能指网络暴力者暂时占据了舆论上风,或者飞鱼服所代表的文化/群体在短期内受到了负面评价。但这并不代表事情的本质是公正的。即使网络舆论暂时偏向一方,也并不一定意味着该方的观点或行为是正确的,或者受害方的遭遇是应得的。

"重要的是要区分“对飞鱼

相关内容:

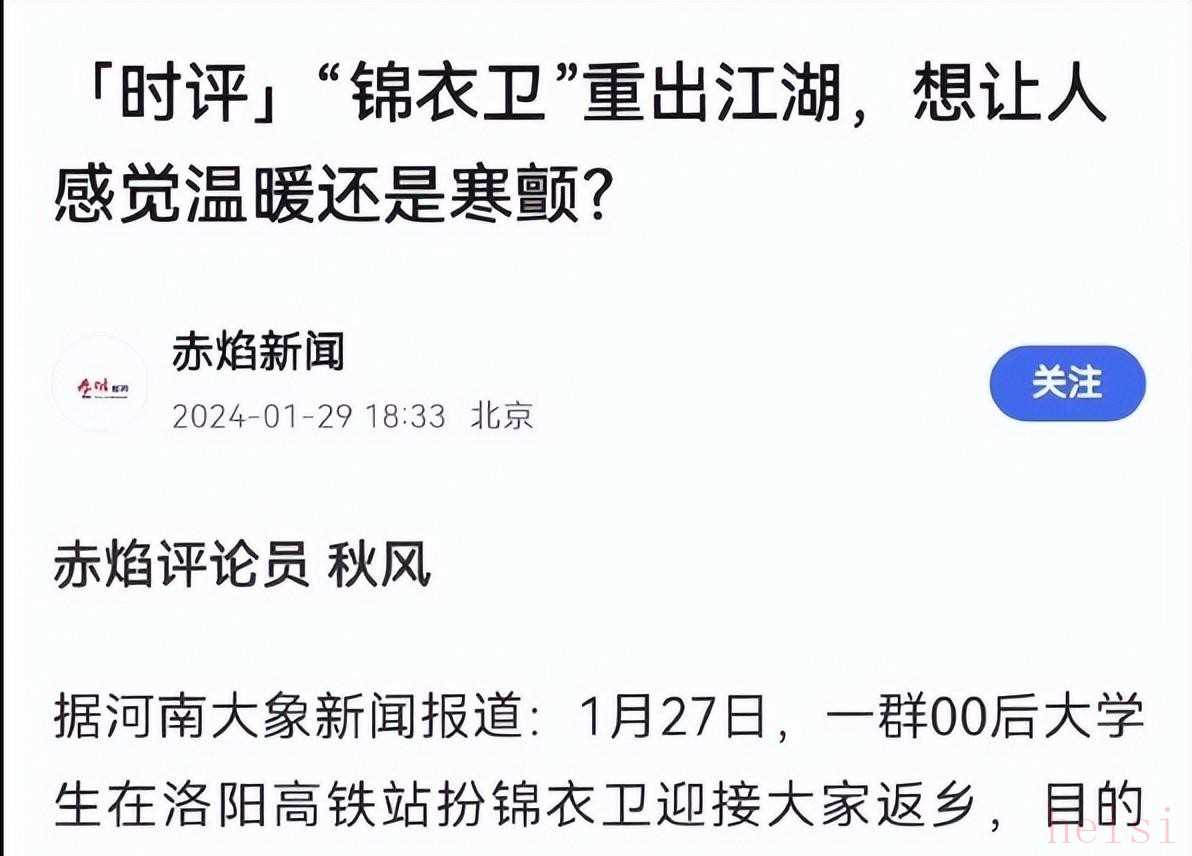

那天下午刷短视频,忽然看到一群河南洛阳的大学生,穿着飞鱼服,手举着那种写着“接公主”的接站牌,正乐呵呵地在高铁站迎接游客。说实话,看着挺有意思的:年轻人嘛,脑筋活络,折腾点花头,给自家城市旅游添点新鲜感。现在各地做文旅都跟赶集一样,哪儿热闹往哪儿凑。这事儿,要论创意,不比前几个月哪个地方的“猫王爷爷”差吧?可偏偏,这本来寻常的小热闹,居然在网上引发了一场腥风血雨。

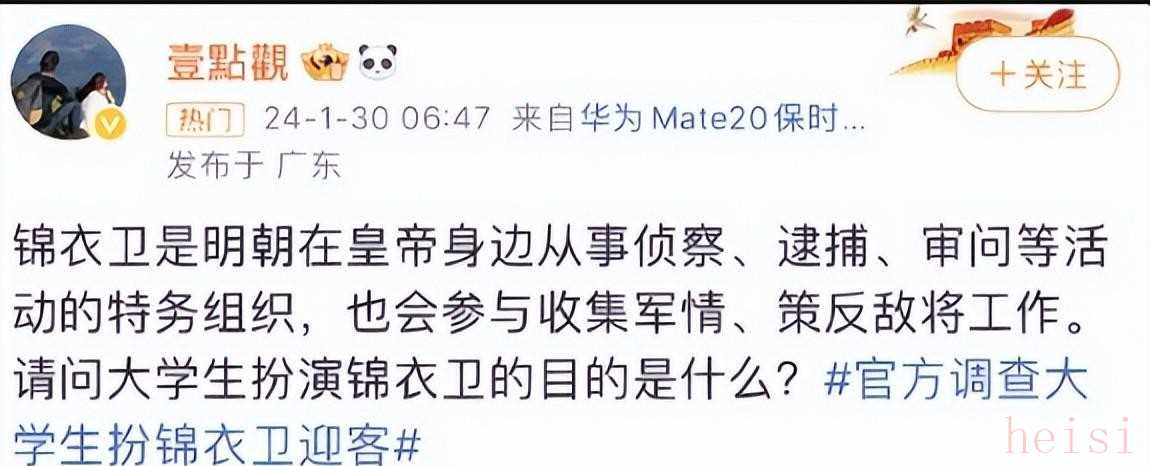

事情刚一冒头,评论区就炸锅。几位热门大V,仿佛被踩了尾巴,阴阳怪气地开骂。有的直接说:这不就是给锦衣卫洗白嘛?街头穿成这样,你们是不知道锦衣卫在历史上干了啥坏事!还用那种看笨蛋一样的口气奚落大学生,说他们“读书少,丢人现眼”,甚至出口成脏,说人家“一点眼力见儿也没有”。说锦衣卫“杀人灭门”,简直比西方的黑暗特务还邪门。有些新媒体号更难听,说什么“看到飞鱼服就想起被恐吓”,仿佛这身服装能让人汗毛倒竖。

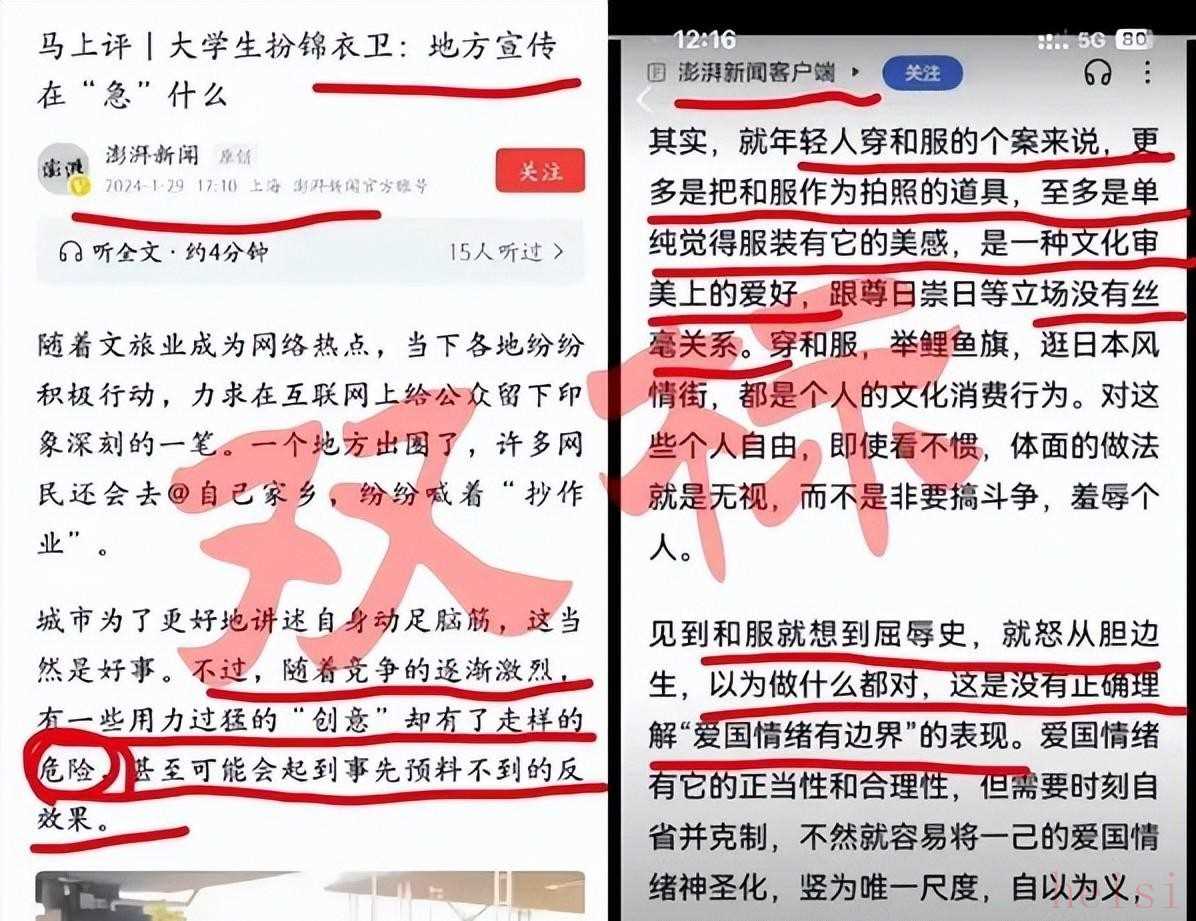

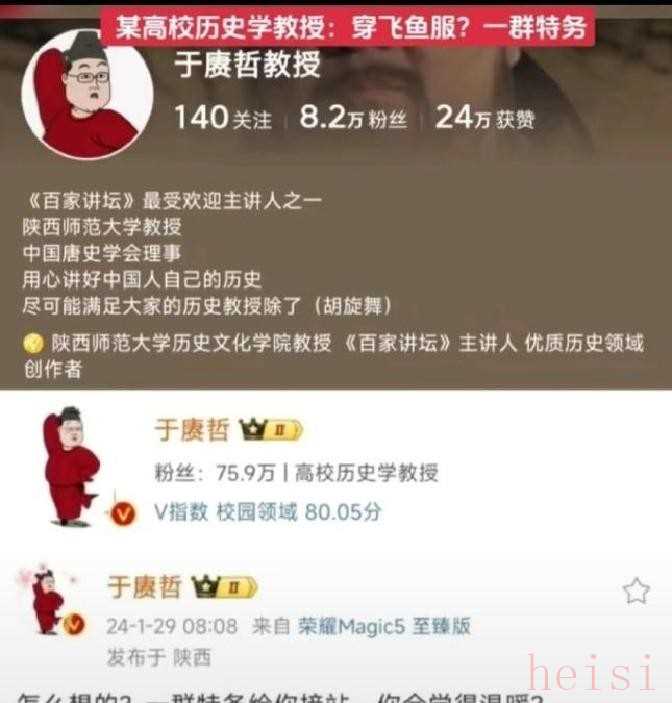

而最让人摸不着头脑的,是有个据说教历史的大学教授,居然也跳出来说:你们穿飞鱼服,就是在扮特务。这教授的发言下面,没有几句像样的探讨,倒是把网友的讨论搅和得天翻地覆。全国一家影响力很大的媒体,也开始不厌其烦地发评论,说洛阳这波操作“情急之下”才鼓捣出这么个“有争议”的噱头。更激烈的是那家首都的知名报纸,甚至抛出“锦衣卫再现江湖”的标题,一阵咬牙切齿地批评。

事情走到这一步,还能不乱?可是冷静下来一合计,咱们都得问一句:穿飞鱼服真的就是等于打扮成锦衣卫吗?再说,锦衣卫名声真有这么差?这些媒体人、教授到底在气什么?

其实这飞鱼服,根本不是什么锦衣卫专属制服。咱们历史上穿的人多了去了。就跟今天的文艺演出服一样,飞鱼袍受封的高级武将、甚至皇帝宠臣家里放一大堆。换句话讲,穿这身衣服,并不是明朝特务的象征,也没规定穿上就是要去办差的。比如明末的时候有个叫刘伯温的谋士,他有功,皇帝赐给他飞鱼服,作为恩赏。后来的大太监王振,权倾朝野,也常穿飞鱼服招摇过市。当时坊间不都议论,说飞鱼服都快成街头流行款了?如果说今天大学生穿飞鱼服,等于穿成锦衣卫,那今天的小学生练武穿虎头鞋,是不是也算民国道台的后裔?

可奇怪的是,网络上对这事儿叫得最欢的,不一定真就不懂飞鱼服的历史。你说一位专门讲中国史的大学教授——他能不知道飞鱼服是明朝贵戚、恩宠大臣的礼服吗?真要说地道的锦衣卫“制服”,其实也就一顶乌纱帽,披蓑衣,腰里挂着“御赐腰牌”,跟现今流行的“制服文化”半点关系都挨不上。这么说来,有的人倒像是心里有气,不是一句“你不懂”能解释过去的。

那第二个让人为难的问题来了——锦衣卫真的都是一帮子恶人吗?我就不信,明史上真没有一两个脾气好的锦衣卫。历史这档子事,不能全信小说和电视剧里那点儿情节。明明有过一段时间,锦衣卫被皇帝重用得很频繁,有权查案,也确有豪杰忠臣在内。就像明初的纪纲、蒋瓛这样的锦衣卫头子,干的是皇帝的差,但他们里头也有李长吉那样不收贿赂、不冤枉好人的清官。后来到张献忠兵临南京,反倒是几个锦衣卫将领领着士卒拼死抵抗,最后被屠了满门。你说,把整个机构打成十恶不赦,岂不是比评“公司黑历史”还武断?倒像是有人非要在这块已经褪色的牌匾上,反复刷油漆。

再多插一嘴。锦衣卫并没有像东厂一样,专靠抓壮丁、杀人灭口发家致富。在明中期,连当官的、太监、甚至皇亲国戚都得搭理一两个锦衣卫官员,哪儿敢随便得罪。说到底,锦衣卫的形象,是被后世一些话本、小说和影视剧无限渲染、放大了阴暗面。你要说明朝末期,宦官专权,东厂、锦衣卫合并一体,那会儿确实乌烟瘴气。但那也是体制败坏之后的事儿,跟飞鱼服、跟初代锦衣卫的本职也差得太远。

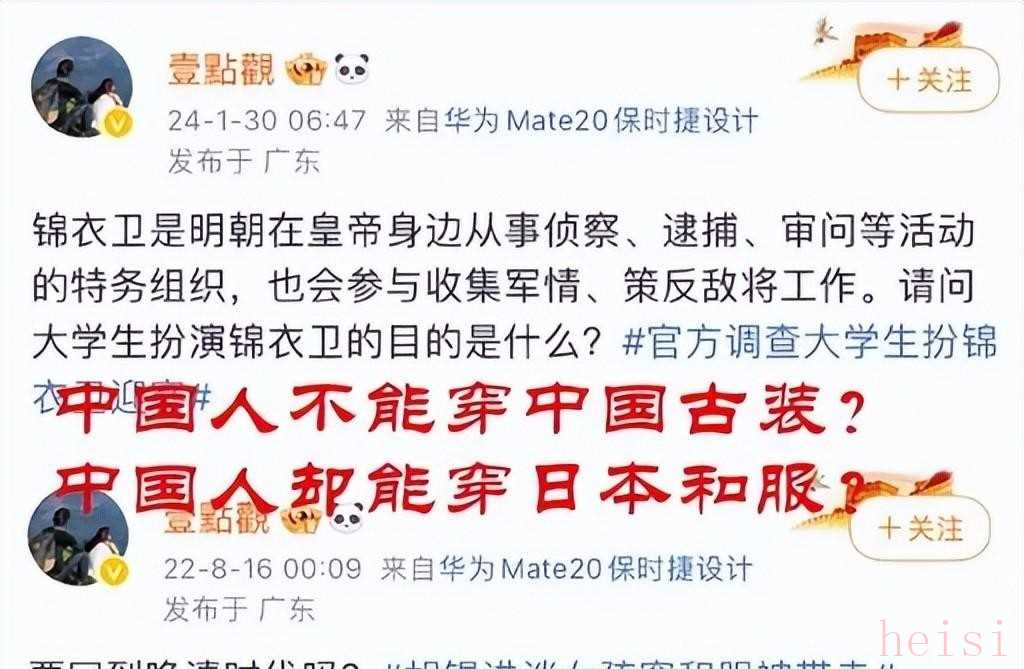

说了这么多,咱们还得问问,为什么这些“大V”、媒体人,就盯着飞鱼服喷?有的人明明之前还在各类场合倡导包容,连“和服”出现在上海街头都觉得是“中日文化交流必经之路”;可飞鱼服一亮相,马上换了副脸。就拿某个知名博主来说吧,前脚骂飞鱼服“奇装异服”“仇视感拉满”,后脚却能发微博安利日本某品牌和服,说什么“穿起来很有氛围”,还劝网友要学会欣赏异国文化。你说这样的双标,观众会没看出来?可偏偏有人信得一塌糊涂。

再扯远一点。前阵子,北京圆明园办冰上表演,演员穿上旗装,某主流媒体能说那叫“还原盛世风华”“再现历史场景”,夸得天花乱坠。要照批评飞鱼服的逻辑,那穿满清服饰的人是不是在缅怀“剃发易服”,是不是更该唾骂?可媒体却一点不忌讳,调子高得很。要是真说历史,满清当初八旗入关,制造的腥风血雨比明朝锦衣卫有过之而无不及,这些人干嘛一个标准用在这里,另一个标准又换掉?

说得更直接点,还有一些自诩“理性、温和”的媒体,遇到街头和服聚会、动漫女孩穿“JK制服”就说是人家的个人文化选择,遇到飞鱼服就急得跟火山爆发一样。甚至还有帖子一本正经地教训大家——见到和服就发火是“另类爱国”,是“情绪过界”。但怎么着,见到飞鱼服能够无脑批判叫理性、清醒呢?这种逻辑,只能说是钻了自己设置的死胡同。

到了这一步,咱们再回头看:这群人是不是真的不懂历史?还是,他们其实理解得很清楚,但有些话硬是要说给别人听。比如有媒体总爱捧着“国际范儿”,这个美誉一旦涉及到本国传统文化,立马嫌“土”“不合时宜”。讲白了,是装明白还是故意混淆视听?这就说不准了。

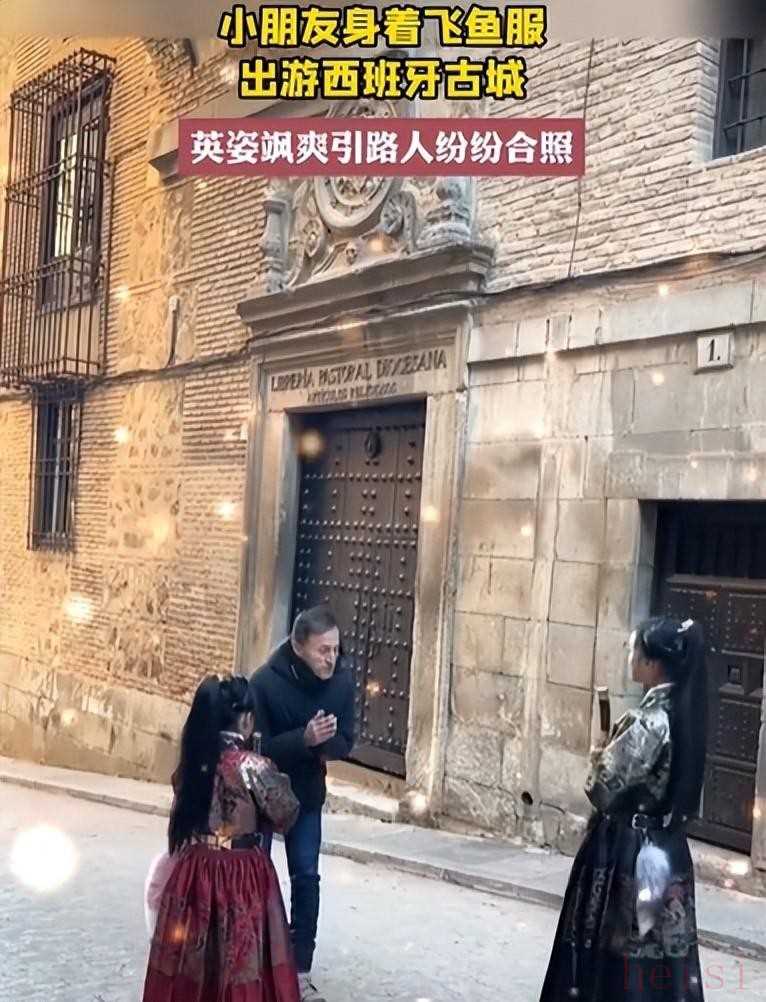

细想想,今天在大街上掀起文旅热,不只有飞鱼服。二次元少年穿汉服、女生COS杨玉环、游客在夜市拍古装短视频,还有人穿宋制服饰逛博物馆——热闹得很。美国人、欧洲人也有喜欢飞鱼服和汉服的,他们拍着拍着还顺便帮中国搞了一波免费宣传。这些“审美活跃分子”,有的图个乐子,有的真是热爱。难道咱们只能对外来文化客客气气,自己玩点传统复古,反倒成了大逆不道?

闲话一句,这事让我想起前两年有媒体大V痛批国产历史剧,说是“渲染军人血性,误导青少年”。照他们这种扭曲的逻辑,岳飞成了“煽动民族仇恨”的典型,林则徐就成了“保守、拒绝世界接轨”。侠客、忠臣、开国皇帝全进了“高危话题”名单。以后是不是连历史课、戏曲、春晚上的民族服饰都不能有了?一不留神,旗袍、唐装都要下架,全让“时尚舆论”裁定一遍正误?

等水落石出你才想明白:有些人嘴上喊着现代、开放,其实底子里还真不待见自家的根脉。习惯了拿别人的标准敲打自己这碗饭。他们盯着飞鱼服喷,倒未必是糊涂,反倒是精得很。让自己人觉得自家历史“土”“野蛮”,让外来“高级文化”灌溉得顺顺当当。久而久之,大家都只敢夸哈日哈韩,转头不敢给孩子讲自己的豪杰故事。这样一来,倒是顺理成章了。

所以,冒个傻气的问题,如果一门心思往外看,就得学会接受自己历史上的好与不好。喜欢飞鱼服、汉服的,是真心热爱,并不是在重演“特务时代”。反观某些批评者,究竟是在维护什么假象,还是另有打算?我说不清楚,但总觉得,这一点点古风热,也是给我们的文化补点血。而眼下,有些人一边冲着历史开刀,转脸又热情鼓励“国际范儿”,杰作哟。至于飞鱼服还穿不穿?怕是已经不是洛阳和大学生们能左右的事了——那得看咱们剩下的自信是不是还能守得住。

有时候真忍不住想笑。飞鱼服就这点事儿,也能成风口浪尖,还引得那帮“大人物”跳脚。谁赢谁输,不好说。不过,有些热闹一过,能不能留下点思考给后头的人?咱不好断言。如果真有个答案,我倒希望,下回在书店街头看到飞鱼服,不是先想着“谁厉害谁糟糕”,而是觉得,这帮年轻人,挺会玩,挺想让家乡活起来。就这样吧,留点悬念——历史不一定非得全是伤痕,也能是青春。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏