是的,我记得。

这些带有“牌”字的名称,通常指的是中国特定历史时期(尤其是计划经济时代或改革开放初期)的"名牌产品"或"优质产品"。

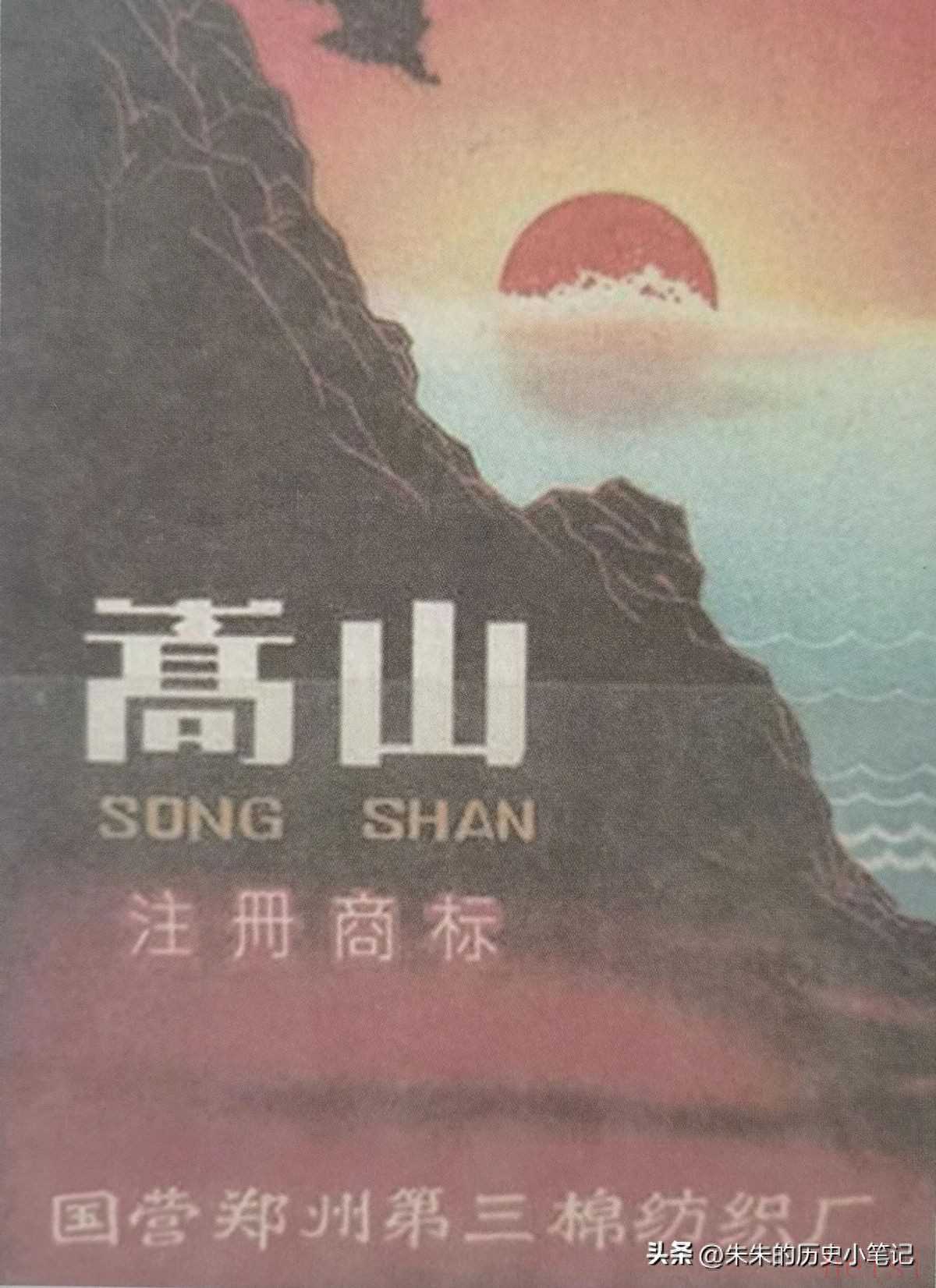

"“嵩山”牌棉布":可能产自河南嵩山附近地区,代表当时优质的棉纺织品。

"“黄河”牌酱菜":可能产自黄河流域某地,以其酱菜品质闻名。

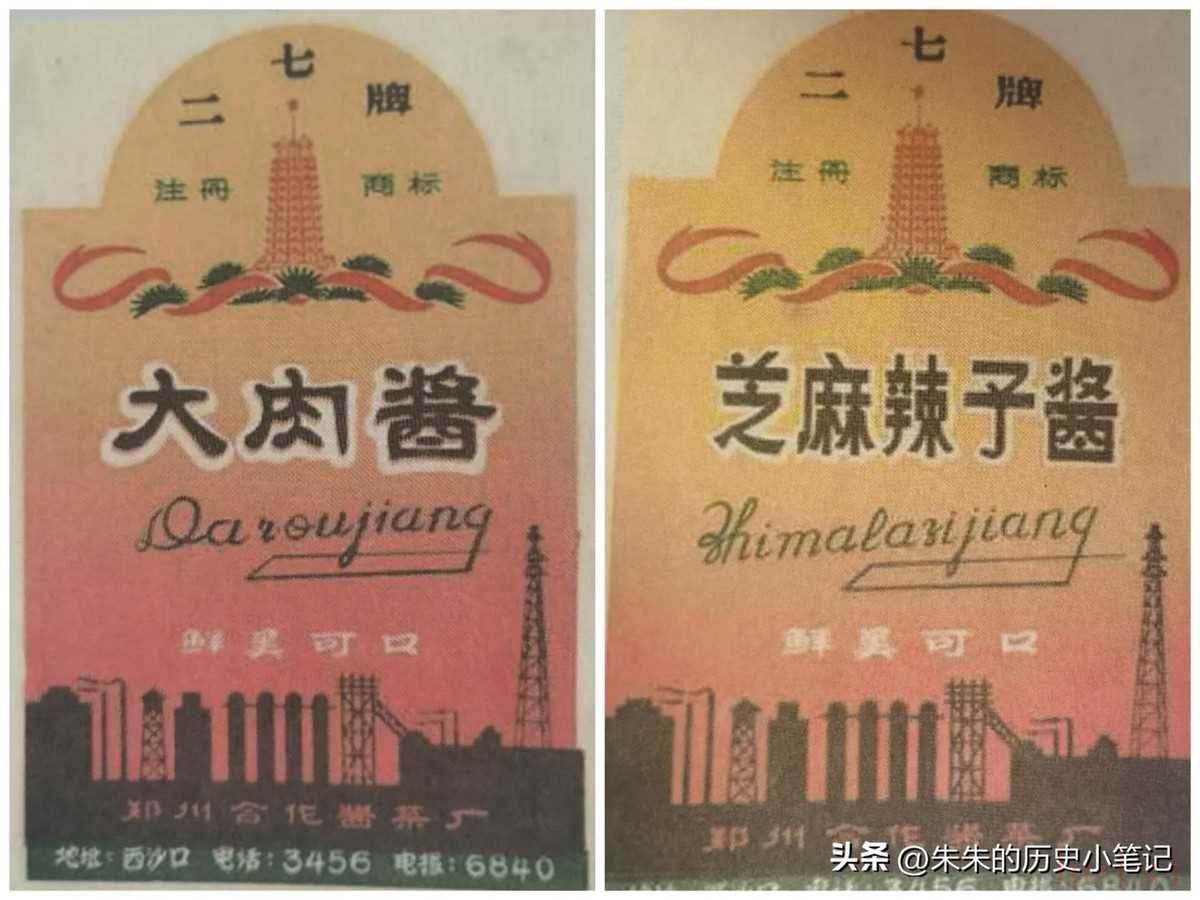

"“二七”牌辣子":“二七”通常指郑州的二七广场或相关的历史事件,这牌子可能代表郑州或附近地区出产的优质辣椒。

这些产品往往带有鲜明的时代印记,是很多人童年或青年记忆里重要的部分,象征着那个年代物资相对匮乏但优质商品同样备受青睐的特定背景。它们代表了当时地方工业或农业的骄傲和特色。

你还记得这些产品的具体特点或者它们带给你的印象吗?

相关内容:

郑州这个地方,不管时间是什么时候,总是被提到。它的位置就在中原,河南这片地方的心脏地带,交通四通八达。你顺着公路、铁路看,似乎都绕不过这里。这个城市,无论是大事小事,经济和文化都得绕一圈才过去!其实,郑州的地理优势让它很早就成了商贾云集的地方。商贸队伍来来去去,人声嘈杂,这里就是个大集市。古时候,不管官员还是百姓,都以在郑州做点什么为荣。郑州成了大家都盯着的那个节点,谁也没法不关注。

但这地方,到民国时期,变得有点不一样了。要说变化,有人说就是那几年,工商业突然一下子发了疯。其实不是没有原因,郑州火车站修好了,交通更方便,工厂开始一间间冒出来。布料、食品、药品……厂子多得让人眼花。彩票、酱菜、药品,都能看到郑州的标签。可真要问,那时的郑州是不是全国最先进,恐怕不太好说。有的人觉得郑州就是个中规中矩的地方。企业也就是跟着风向做点新东西,但总没比上海、天津那边厉害。心里难免有点儿疙瘩,可能没法跟大城市比,人们还是觉得郑州有点土气?

新中国成立以后,郑州突然像被按了加速键。1950年代,国家的目光聚焦河南,郑州迎来了大规模工业化。那几年,谁要是想在工厂找活儿,下班后还能看看大机器,都很容易。许多国营厂子一个接一个建起来,郑州从一个交通节点变成了全省的工业核心。数据不骗人,1953年郑州制造业产值直接翻了好几倍。你说是不是有种风生水起的劲头?!

说到五年计划,大家大概都记得。全国开始集中发展纺织工业,郑州自然被选中。一五期间,郑州全力建设棉纺厂,把当地的棉花和劳动力优势用到极致。国营郑州第三棉纺厂成了标杆。商标还别出心裁,用“嵩山”当标识。你看那海报,画着嵩山,像山水画,也像一种象征。不知道是不是刻意强调地域文化,反正挺有意思。郑州的企业做宣传,从来不只靠产品,更愿意用文化标签制造影响力。

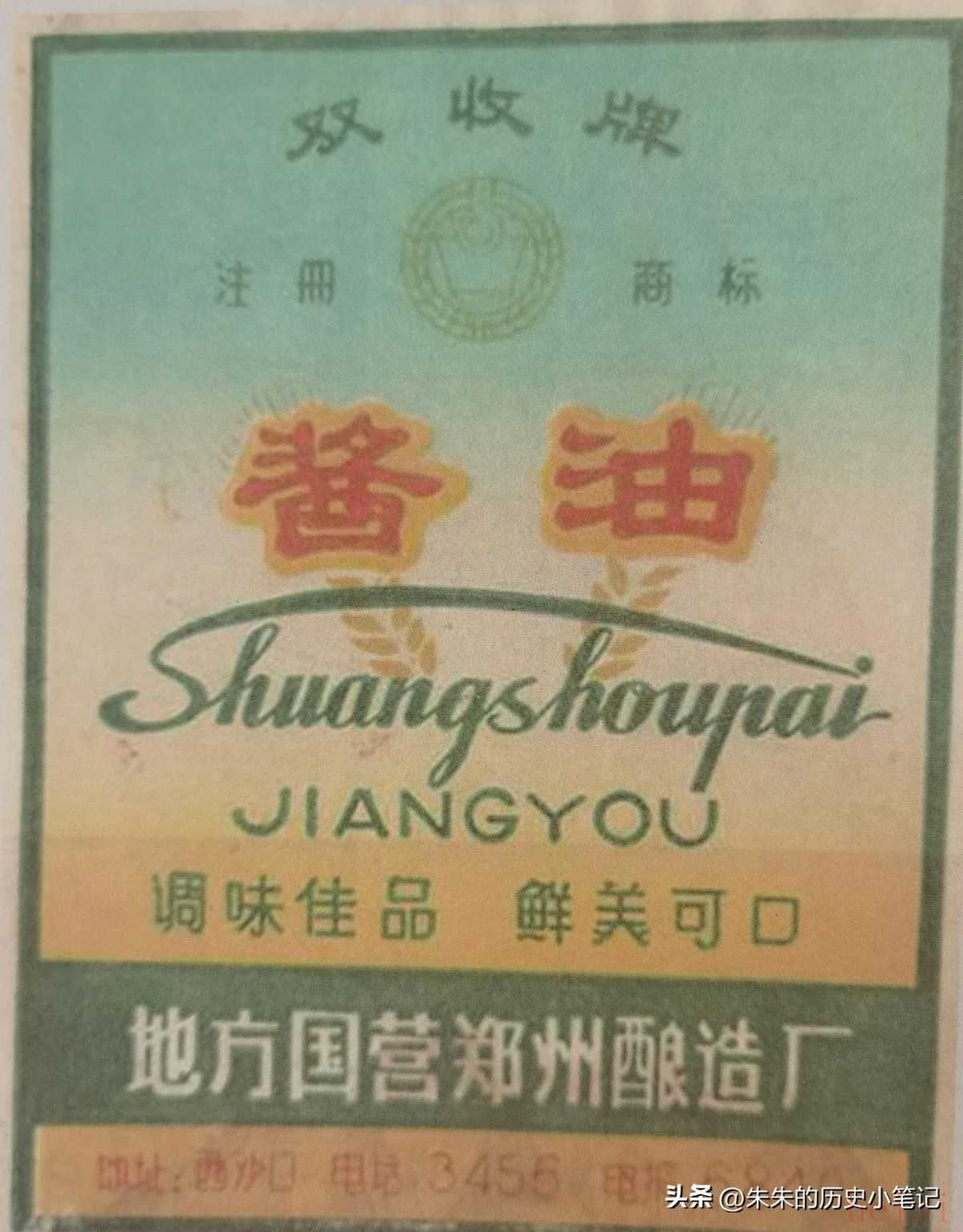

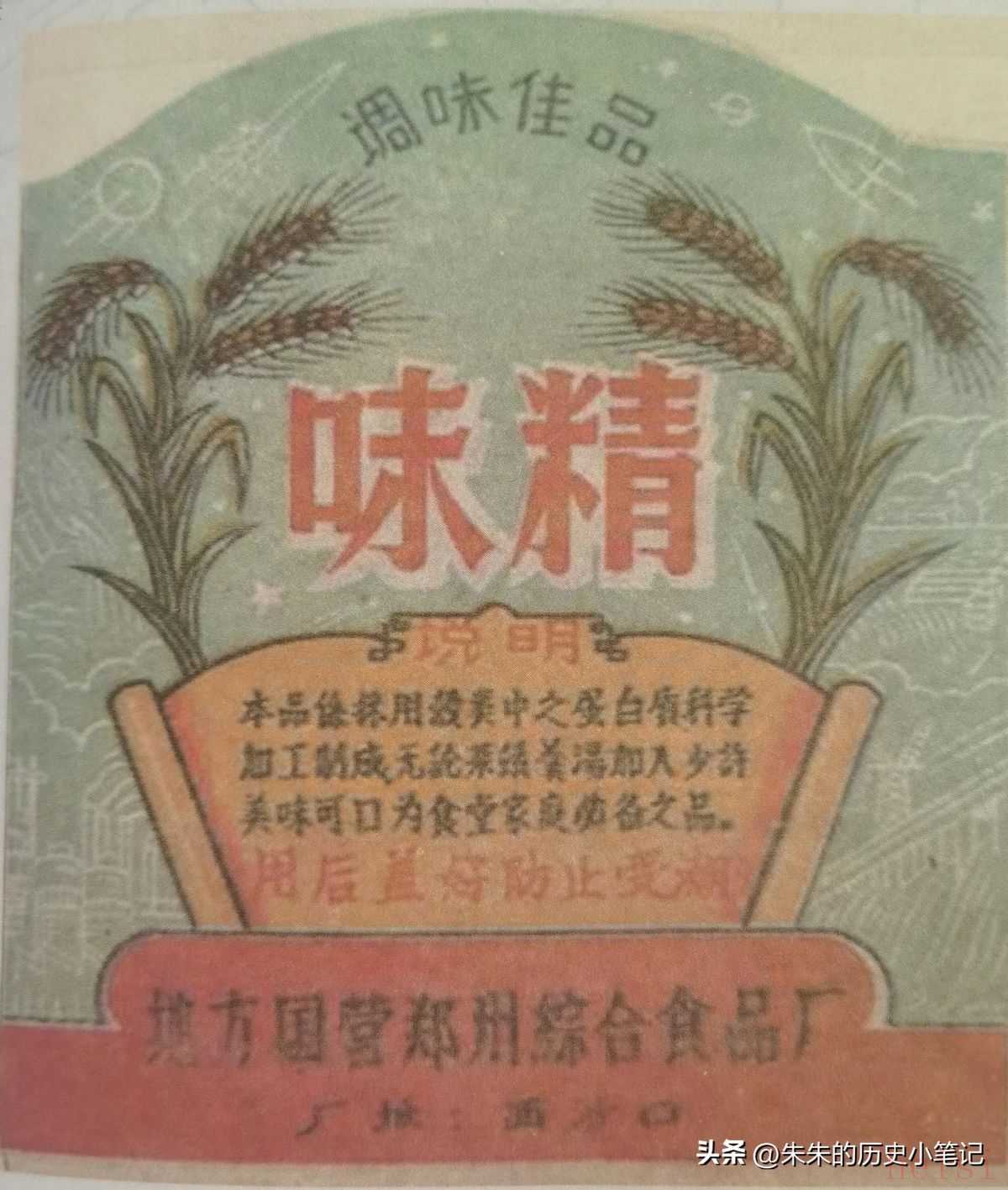

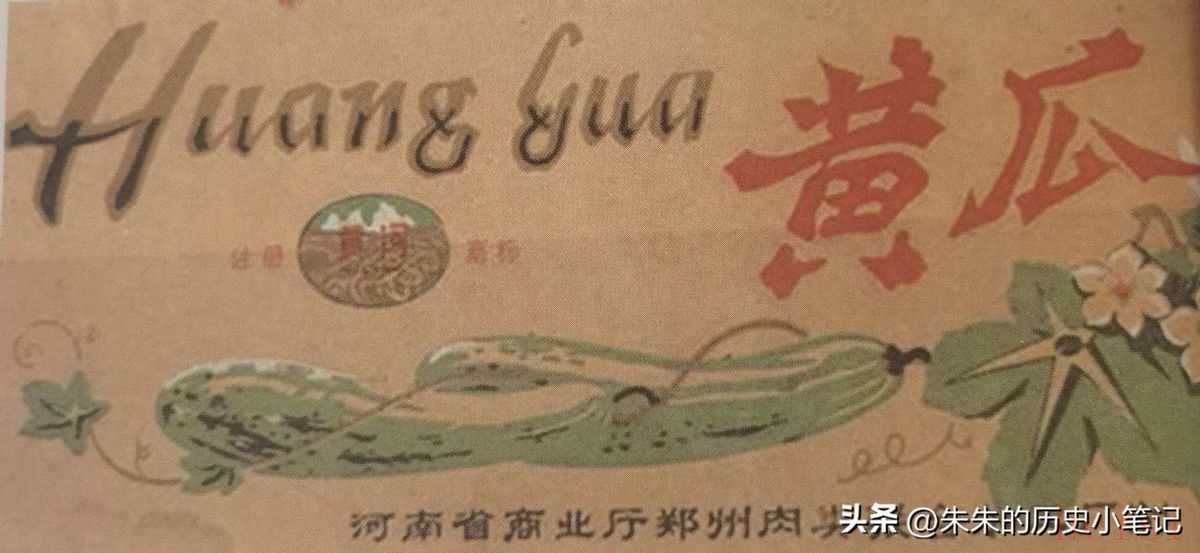

那时候海报很讲究,因为没有电视,也没有互联网。想要让更多人知道产品,靠的都是海报、宣传单。企业把商品和郑州的文化地标结合起来,有时候印着二七塔,有时候写着“黄河”。棉布用嵩山标识,酱菜用黄河作为商标,酱油和味精都能沾点地名光。说起来这些副食品,真的成了很多家庭桌上的常客。有酸黄瓜、有甜果酱,哪家的厨房没有?酱菜厂还时不时搞点新商标,晋出一点地域风情。

**也有点不太合理的地方,很多海报其实跟真实生活没啥大关系。** 城里的人买酱菜,未必关心品牌,吃来吃去还是那个味道。企业费了好大劲宣传,结果好像也没让品牌变成什么大红大紫。和今天那些网红产品比,可能还差点意思。所以说那个年代产品靠地名和文化营销,不见得真的很有效。也许只是为了给城市留点面子?!

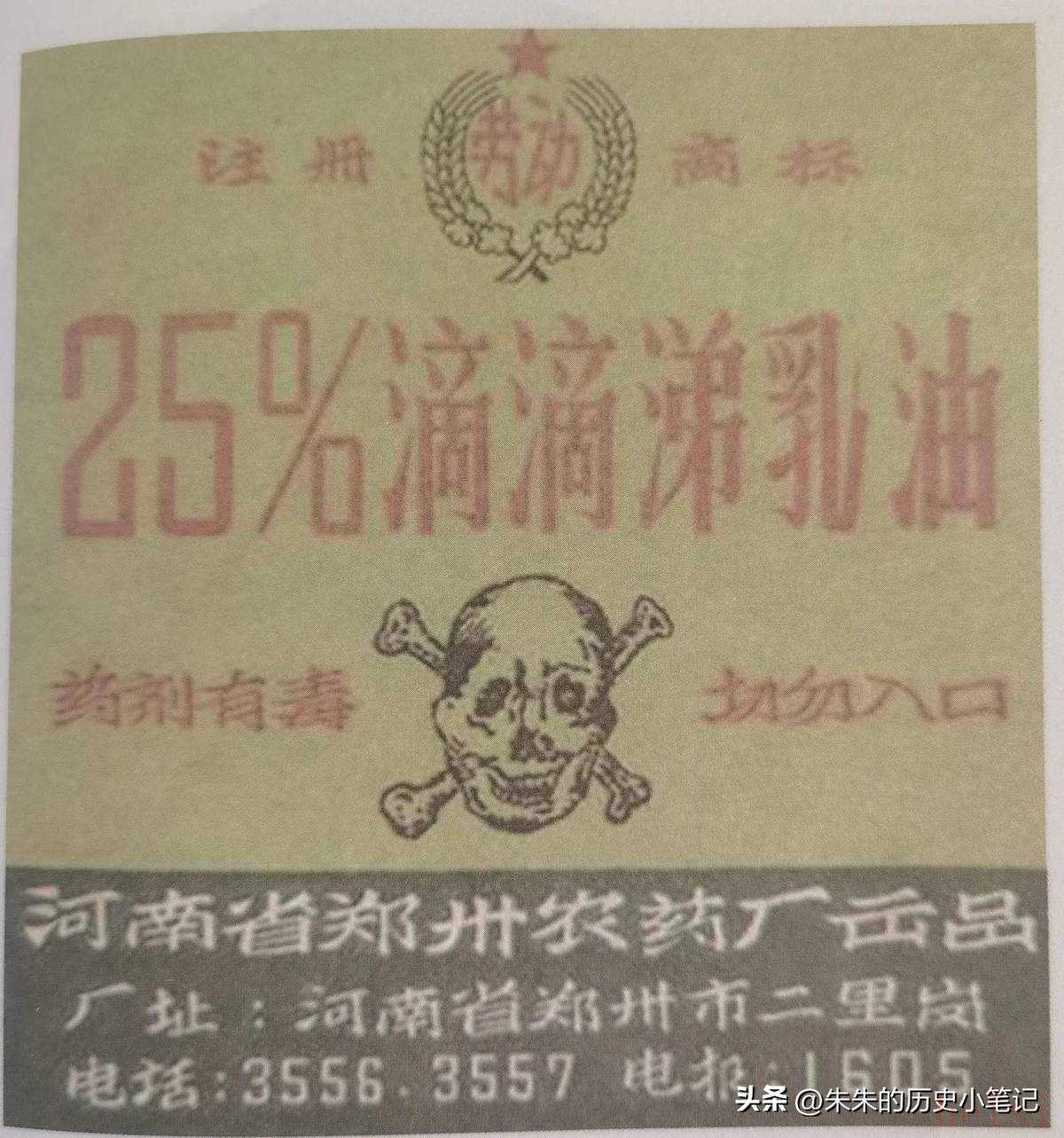

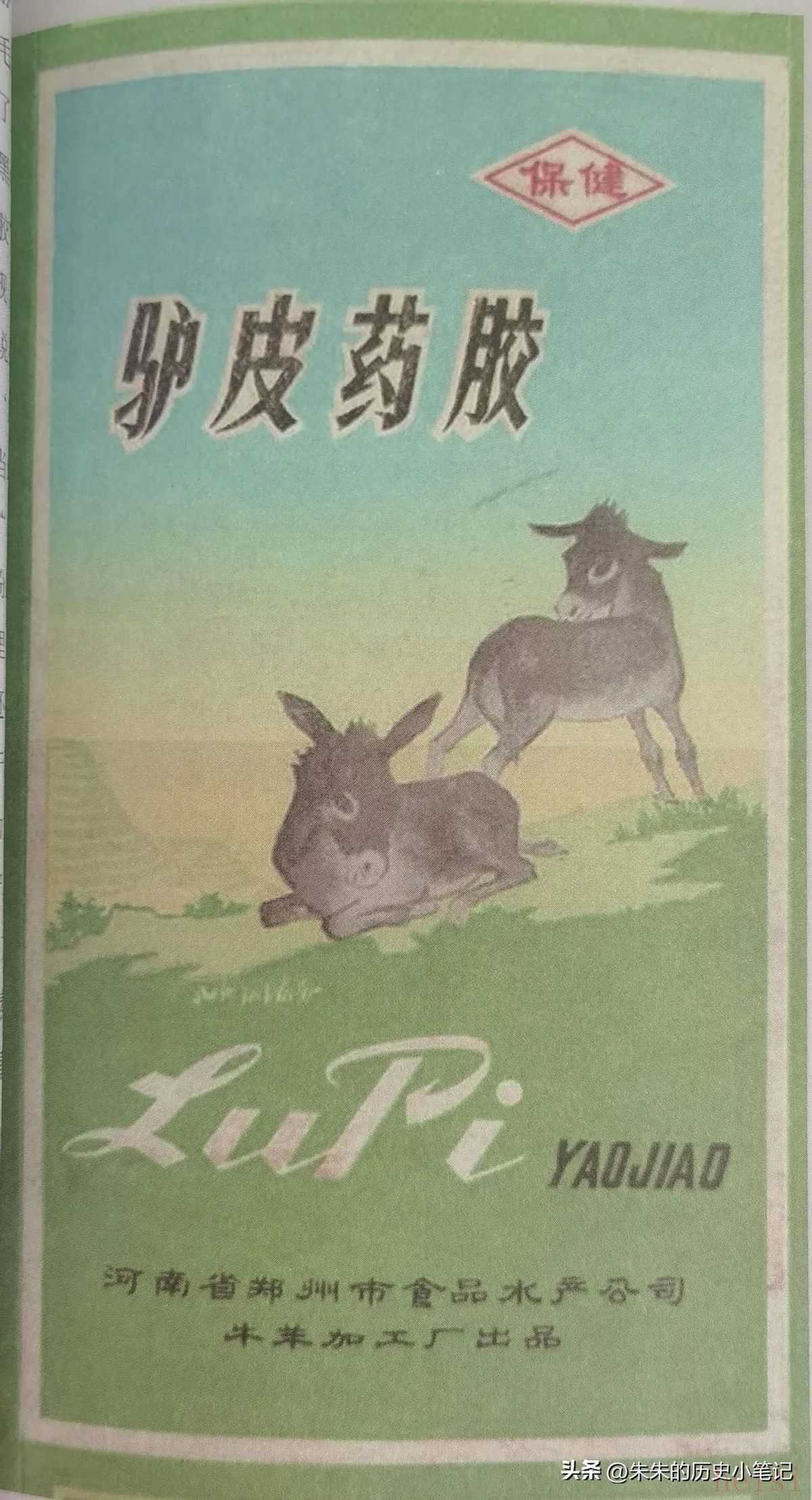

再看药品这个领域,郑州制药厂推出来“永和”牌的宝塔糖。有点意思,五颜六色,吃在嘴里甜滋滋。八十年代的孩子大多都尝过,也算是时代的共同记忆。药品之外,杀虫剂也是郑州的自豪。农药厂宣传时也会印上郑州“名号”,有点强行为烈,感觉有点硬拗。奇怪的是郑州竟然也生产过阿胶,这个东西本来大家都觉得是山东特产,没想到还能有河南出品。是不是质量一样好?这个谁也说不清,很多用过的都说没差,但也有人觉得还是山东的更正宗。

日用品也少不了。郑州还有“雪山”牌卫生纸,有“新建设”牌卫生棉。你如果现在去找这两样,估计找不到了。卫生棉更别提,已经被各种升级产品替代。那时候的人用得很顺手,没觉得有啥不方便。现在回想,可能还是感慨生活变化快。

老海报现在还剩下几张,有的褪色,有的还算完整。纸张变黄了,画面却还在。人们时常拿出来回忆,那些品牌多数已经消失。郑州的过去,很大一部分只能靠这些残存的图像去拼凑。企业没了,招牌没了,只剩下一地回忆。有时候你会觉得,历史也就是一层层覆盖的痕迹。新东西一出来,旧东西消失得特别快,但人心里总有点惦记。从头到尾,现在能找到当年海报的人不多,大多数都被新的信息带走了。

实际上,有些海报并没有说出企业当年经历的困境。工厂生产压力大,原料常常供应不上,产品也不一定卖得掉。郑州厂长们急得团团转,宣传不得劲,总是不见销量。是不是地区工业过于分散?有人认为郑州的地理优势让大家都往这里聚集,反而让企业之间竞争太激烈。也许郑州的经济没那么稳,反倒是城市名气太响,每事都想争第一。这种矛盾,其实今天看也很明显。工厂多了,能活下来的没几个。

**产业结构其实很分散,同样的工厂全国各地都有,只是郑州出品能多点地域情感。**

企业产品和地域文化结合一定有好结果吗?好像不见得。很多宣传都是强行造势,市场未必有这么大,百姓真正的需求才是关键。现在用大数据分析,觉得当年那些市场预判都比较粗糙,产品研发不够精细。反过来,有些企业明明做得很细,偏偏品牌不出名。郑州的大厂小厂,命运各不相同。

网络刚刚流行时,郑州的这些老企业已经在沉寂了。新经济来了,消费品变得洋气,宣传手法也变了。那些靠海报起家的厂子,一下就跟不上潮流。虚虚实实,郑州的品牌故事还在传,可产品已经换了一茬又一茬。有人还记得“嵩山”棉布吗?年轻人大多数不知道,不觉得海报有什么特别。

郑州到底是不是文化中心?有时候肯定,有时候摇摆。数据显示,到2010年左右,郑州成为“中原城市群”核心成员,经济总量和人口比几十年前翻了好多倍。地标和商标一样,都在历史里起伏。有人感慨城市发展太快,传统品牌被冲刷掉了。还有人觉得这才是时代的必然。城市更新,旧东西总是没法保留全部。

但也有讲究历史的人坚持,郑州的海报就是它文化的符号。美术风格、文字排版、商标设计,全是社会变迁的线索。按照网络信息,郑州老企业的照片和海报时常能在博物馆看到。其实,收藏爱好者最爱找这些细节,认为是保护地方记忆的方式。是不是每个人都在意这些?可能绝大多数人只是偶尔翻一下照片,笑一笑。

五年计划后,郑州的工业基地变成了全国样板。外地专家考察后都说郑州能“带动全省发展”。但如果细看实际产值和效益,河南没能一直当头。很多厂子在改革开放后逐步落后,被新技术和市场淘汰。郑州的大企业逐渐解散,小厂转型,城市结构也在自我调整。有人认为郑州技术创新能力不强,导致失去先发优势;有人觉得城市人口流入是最大动力,企业规模其实不是核心原因。

其实也许不是郑州没有竞争力,而是时代推着大家往新方向走。生活水平高了,消费习惯变了,企业不得不转型。老品牌慢慢褪色,新品牌涌现。郑州人仍在这片土地上忙碌,工厂还在,市场也在。或许有一天,海报会重新流行,但没人知道是不是会有新的故事。

现在的郑州,天空很亮,厂子也还在。只不过谁能说得准,老牌子的记忆是不是还是那么让人怀念?是不是有一天会突然又火起来?发展总有周期,没有一种模式是绝对的。数据可以证明,郑州一直没少给河南贡献GDP,城市里的人还会想起那个曾经的郑州。

这些遗留下来的海报、商标和故事,将搭起历史记忆的骨架。每个人的回忆都不一样,有人喜欢怀旧,有人只喜欢新潮。

郑州,这座老城市,总能让人想起那些被时间冲淡的东西。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏