秋季确实需要一件得心应手的中间保暖层,来应对早晚温差和多变天气。抓绒衣因其保暖性、透气性、轻便性和快干性,成为了非常理想的选择。下面为您精选了6款来自全球顶级户外品牌的抓绒衣,它们在材质、设计和功能上各有侧重,非常适合作为秋季单穿或内搭外套的核心保暖层。

"核心推荐:6款顶级户外品牌秋季抓绒衣"

1. "The North Face (北面) Ultra 100抓绒衣"

"特点:" 这款抓绒衣以其"极致的保暖重量比"而闻名。Ultra 100系列使用了北面专利的极细纤维抓绒技术,绒毛更细密,保暖效率更高,同时保持轻便。触感柔软顺滑,透气性也很好。

"适合场景:" 运动量较大时需要轻量保暖,或作为非常薄的中间保暖层叠加。适合单穿在凉爽天气,或内搭硬壳冲锋衣。

"推荐理由:" 保暖性能在同重量下非常突出,是北面抓绒衣的旗舰产品。

2. "Patagonia Hike Lite抓绒衣"

"特点:" Patagonia的Hike Lite系列抓绒衣注重"功能性"和"舒适性"。它通常采用双面拉毛设计,内层柔软亲肤

相关内容:

那天在崇礼缆车口,一位哥们儿把旧蓝羽绒服塞进背包,从里面掏出一件带兜帽的灰色薄衣,抖一抖就跟毛巾似的。

我瞄了一眼温度,零下十度,心里咯噔:这能行?

结果他滑完一圈回来,脸冒热气,衣服表面只有一点碎雪,全抖掉,没湿也没塌。

那件轻飘飘的小东西,就是摇粒绒。

很多人以为摇粒绒是个流行词,其实它1979年就出生了。

美国那边一个小纺织厂MALDEN MILLS搞出第一块“POLARTECFLEECE”,只想解决一个问题:羊毛太矜贵,还要伺候着洗。

新料子便宜、能干、可机洗,一下子把户外门槛砍到膝盖高,被《时代周刊》塞进当年的“改变生活的100件小东西”。

但摇粒绒可不是一条生产线跑到底的货。

它分厚度,300克以上是冬天里的棉被;200克上下正好塞进冲锋衣当夹层;100克以内直接贴身穿,通勤也挑不出毛病。

最怕风,就得在外面再套个壳,不然一阵妖风直接穿膛过。

说人话:它不是万金油,得看场合。

挑产品比谈技术更容易懂。

把几个大牌摆一起,风格跟脾气一样分明。

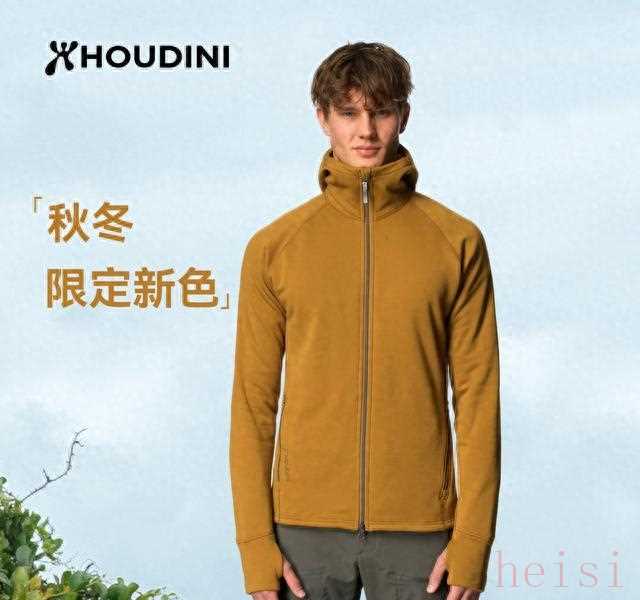

Houdini的PowerHoudi,瑞典人做的,颜色寡得跟北欧雪夜一样,但剪裁贼合身。

滑雪、攀岩、骑摩托都不卡肩膀,拇指洞和高领一拉,风找不到缝。

洗完第二天就干了,像从烘干机里蹦出来的猫。

Patagonia的Snap-T,看着像大学校园里二十年不变的烂大街格子衫,但里面塞的是回收可乐瓶。

摸上去软,其实耐磨得跟牛仔裤干架都不输。

logo是胸前一粒小扣子,有人说老气,我反而觉得那扣子像旧票根,穿十年也舍不得丢。

始祖鸟的Kyanite,名字听着像外星战机,其实薄得像煎饼。

官方叫“流线型”,说人话就是瘦子穿起来显肌肉,胖子直接劝退。

Torrent抓绒四面弹,做大动作不会把衣服勒成米其林。

最爽是手肘加了一块小补丁,抱石时候磨来磨去也不起球。

攀山鼠(Klattermusen)那款巴德尔帽衫就邪乎,把废羊毛和聚酯打成线,织完后像羊圈味的奶糖。

贴身不刺痒,还带点冰岛羊的野性味儿。

设计师大概是个细节狂魔,拉链头都做成骨节造型,抠门的我一看,坏了,钱包保不住。

Haglöfs半截拉链那只,正面看像把旧毛巾剪了个洞,反面居然带弹力,跑山时候手机、能量胶全塞袖袋里,甩不掉。

半拉链比全拉链少一截金属,风少灌进一块地,这点小算盘打到我点上。

猛犸象的Aconcagua走商务路线,黑色剪裁西装领,穿进办公室也敢说是“温控系统”。

插肩袖设计就是手臂抬起来不会扯成一坨。

最良心是有BlueSign标签,翻译成人话:从纱线到拉链都保证没往河里倒毒。

写到这儿,你可能已经打开购物车。

先别急,把三个坑记一下。

第一,看克重。

数字越大越暖,但别迷信,300克塞冲锋衣里会鼓成面包;第二,领口设计决定风钻不钻。

高领带帽在风口城市救老命,低领在地铁里才不尴尬;第三,洗护标签。

千万别丢烘干机高温伺候,塑料纤维一缩成童装,哭都来不及。

未来抓绒会更像变形金刚,瓶子、旧渔网都进纱线。

美国一家实验室已经开始试调温纤维,穿上去像自带空调,爬山冷了就加厚,下坡出汗就减薄。

听起来科幻,其实就是把上世纪的毛裤思维做成芯片。

说到底,一件抓绒能让普通人花一顿火锅的钱就摸到高山技术,这就是科技该干的事。

下次别只盯着羽绒服,真到需要轻装上阵的日子,摇粒绒可能是你最顺手的那把瑞士刀。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏