一双皮鞋卖到15万人民币(约2.2万美元),这确实令人惊叹。Berluti之所以能拥有这样的定价,并俘获一部分富豪的心,是多种因素叠加的结果:

"一、 极致的奢华体验与独特性 (Why such a high price?)"

1. "无与伦比的工艺和匠心 (Unparalleled Craftsmanship):"

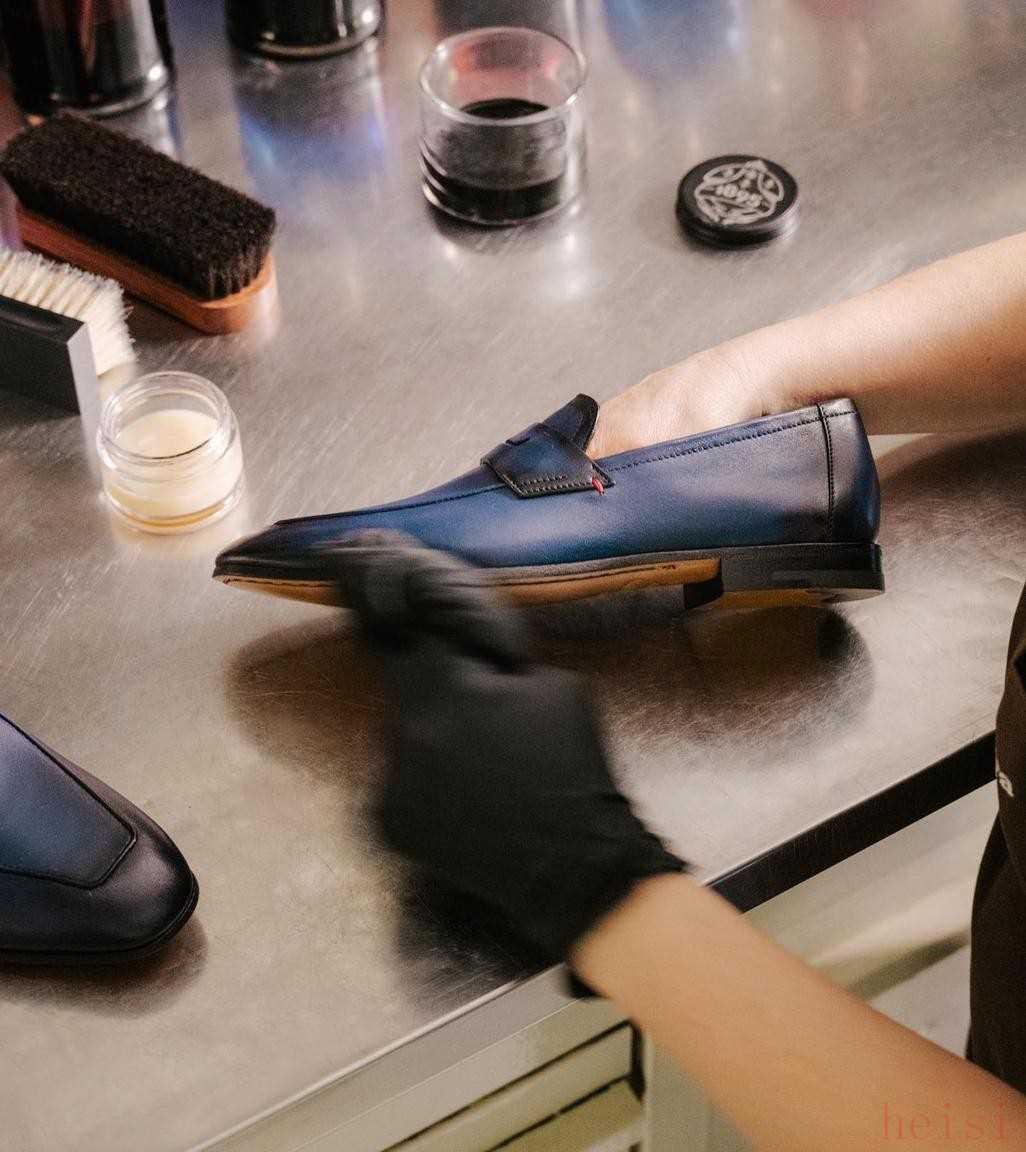

"手工制作:" Berluti的许多产品,尤其是高端系列,大量依赖手工制作。从选材、裁剪、缝制到最后的打磨,每一个步骤都由经验丰富的工匠精心完成,耗时极长。

"特殊技术:" Berluti拥有一些独特的制作技术,例如著名的“Gommino”软皮底技术,这种底鞋极其柔软、轻盈、有弹性,但制作难度非常高,需要多层皮革和特殊处理。

"精湛细节:" 鞋子的每一个细节,如缝线、皮革的拼接、五金件的处理,都追求极致的完美和艺术感。

2. "顶级的材料 (Premium Materials):"

"稀有皮革:" Berluti使用的是世界上最顶级的皮革,例如来自意大利最优质牛种(如Calfskin小牛皮)的皮革,这些皮革产量稀少,本身价格就很高。

"独特元素:" 其标志性的“Gommino”软皮底,以及有时会使用的珍贵木材(

相关内容:

塞进脚的那两块皮料,能把你送进哪扇门?若鞋带一抽,抽出的是巴黎味的富贵气,那扇门可就直通“老钱”会客厅。今天这篇,专挑那双被称作“穿在脚上的通行证”的Berluti来剖,怎么一条鞋带能把马云、霍启刚、周受资都拴在同一条战壕里,又凭什么在大集团整体营收下滑的档口,还能自己兜里哗啦啦进账。

飞机尾部的经济舱灯光昏黄,一个戴哈佛棒球帽的先生稳稳站定,把西装外套递给乘务员,自顾换下脚上那双雕花皮鞋。鞋舌背后那对细皮绳被他打成一个漂亮的结,熟练得像每天挤牙膏一样自然。这个动作同行旅客多半没见过:那叫“Berluti Knot”。只要看过标价,脑子里立刻蹦出“现成两万多,定制十几万”的关键词。旁边的安全须知卡夸夸掉地上,没人捡——大家都被那一记鞋带打法晃了神。

别看这双鞋今天混进经济舱,它的出身却比头等舱还高。1895年,意大利鞋匠Alessandro Berluti在巴黎左岸的小作坊里磨着皮革,Patina染色油渍把地板涂成彩虹,那年他憋了口气,要做全城最体面的牛津鞋。鞋还没做几双,名流们就排起队:艺术家要穿它在画布前挥洒颜料,银行家要穿它坐进三层厚地毯铺就的董事会。那时候巴黎的霓虹灯刚学会眨眼,Berluti这姓氏已经刻进上等皮革味里。

时间转到1960年代,波普艺术狂人安迪·沃霍尔在塞纳河畔连开派对,一边嚼口香糖一边嘀咕:“乐福鞋太敦实,得修长一点。”Olga Berluti拍桌子应声:“我给你生造一款,别让脚脖子打瞌睡。”于是Andy Loafer诞生——鞋面一条横带,鞋身像涂了高光,穿上就好像艺术家能立刻拿起丝网印刷一口气印完整面墙。沃霍尔疯玩通宵后再穿着它去伦敦开展,把舒展与体面两端线拉到极致。后来这双鞋被写进品牌族谱,价签越印越大,却从不打折。

跳到90年代,Bernard Arnault把Berluti收入LVMH怀里。这位“买买买”宗师自己便是Berluti忠粉,他不是要一个大体量,而是要一根硬骨头撑起男士品位的脊梁。集团里包包、香水、女装百花齐放,男士阵线就靠Berluti当钉子户。账面数据外界难得一见,可有行内人估过:年卖1.5亿欧元左右,利润率高得像牛排上那层油花——看似薄,却香得要命。

数年后,有人说:“鞋得配衣服,不然只显脚贵。”Berluti顺水推出成衣,把羊绒、西装、针织一口气摆上T台。2011年巴黎秀场灯一亮,模特脚步铿锵,脚上Andy Loafer刷上一层新色,台下的老派绅士一边抿香槟一边点头:还是那味儿。品牌门店却慢得像老式邮差,全世界七十家不到,多开一家需开董事会论证,生怕铺太快稀释了那份“可遇不可求”。

镜头切到去年塞纳河,法国奥运代表团穿着午夜蓝西装,脚下两款鞋:改良运动鞋与乐福鞋。阳光打在水面上,鞋头反射出淡淡漆光。Berluti把典礼硬是办成自己的大广告,却不见醒目Logo,只靠皮面纹理和鞋型说话。懂的瞬间会心一笑,不懂的只觉得“这群运动员真讲究”。

谈回账本,今年上半年LVMH整体营收打了个盹,净利润也打了个踉跄,可Berluti偏偏逆势翩翩起舞。CEO Jean-Marc Mansvelt端着咖啡接受外媒采访,只丢下一句:“我们活得不错,比平均线好很多。”再问细节,他笑而不语。外界猜测无论疫情冲不冲击、汇率怎么翻山,Berluti照样年年把门店货卖光。原因简单:客户群永远锁死在那扇门后——顶级富豪、上市公司创始、皇室遗老、新生科技大佬,他们有钱到不求爆款,只求一双鞋能穿进下个十年。

说回刚才经济舱那位先生,他把报纸折好交给乘务员,再把乐福鞋踏回脚上,鞋面横带反光。西装落肩、行李箱无声跟随,他钻进人流,没人看出他手里票价普通。可那一个“Berluti Knot”早已替他递上身价名片:不是老钱都打不出那种松紧度。

Berluti懂得“少即是多”,年产定制鞋限制在两千五百双,订单再多排期往后挪,绝不加班催货。产能像葡萄酒老窖,急不得,急就坏味。Patina染色需要工匠边擦边晾,颜色深浅全靠经验;鞋底缝线要藏在看不见的位置,针脚对得比量贩店的珠宝还细。穿过一季后,再送回巴黎翻新,师傅重新上油上色,鞋子像从头回炉。品牌后来索性把这套保养课程拍成线上视频,客户在家自己擦,也像在参加开光仪式。

尽管风头一浪高过一浪,Berluti从没冲流量买热搜。社交平台难得冒出它的身影,大多数时候也只是一条鞋带特写:深棕皮革配酒红渐变,屏幕另一侧的观众要么默默收藏,要么默默关掉——知道自己暂时买不起。品牌没打算讨好所有人,它宁愿保持那种“走进门店,空气都自带一半分贝静音”的气场。

一个品牌能做的野心通常分两种:铺天盖地,或点石成金。Berluti选后者。LVMH年年讲年轻化、多元化,旗下明星代言轮番换,Berluti却照旧请低调摄影师拍硬照,模特眼神放空,背景色暗到几乎吞掉轮廓。手里拿的Un Jour公文包,曾经被霍启刚随手一拎就上热搜。品牌方面的反应极淡:包还是那个包,颜色变不了两档,爱买的自然会来。

高端客人重视仪式感。工坊里测量脚型要来回六到十次,技师蹲在顾客脚边,皮尺在脚背绕上一圈又一圈。很多人肯给钱不是因为喜欢被量,而是享受“有人为了你的脚背形状反复确认”的尊崇。最后一针一线缝完,鞋底印上订制序号,仿佛贵族家族徽章。穿上那一刻,皮革会略微紧绷,走三天才真正贴合——这种磨合比投资黄金还稳,花十几万买的不仅是鞋,更是“老钱”人设里最后一块拼图。

可世界总在变。Z世代捏着信用卡冲进奢侈品店要撞颜色、撞款式,Berluti柜台却依旧以深棕、酒红、墨绿为主色,亮色极少。年轻人嫌它太正经,品牌方:正经才显底蕴。门店装修也沿袭暗木、皮革、黄铜,灯光打在鞋面上像打在旧油画上。进门不到三分钟,要么瞬间心动,要么扭头就走——两种都被视作合格反应,犹豫反而不被鼓励。

产量控制、色系保守、门店稀少,这三板斧构成Berluti对“稀缺”的死守。集团财报里它只是一个小数点,可利润率足够养活一整支工坊;新品发布节奏慢到一年不痛不痒几次,却每次都有老客户下单。从来不靠人海,却总能精准刺中那极少数钱包厚的心脏。

再把镜头拉回经济舱那架航班。落地时乘客鱼贯而出,那位先生整理衣角,行李箱滚轮轻响,他的皮鞋在廊桥灯光下泛起油润光泽。其他乘客或许只看到一双普通乐福鞋,可懂门道的人心里清楚:那抹光晕是百年工艺、艺术家灵魂、金融大佬审美和集团资本一起熬出的汁。Berluti用它告诉世界:昂贵不必高调,真正的底气往往藏在被裤脚遮住的几厘米。

一条鞋带,一个结,几万块砸出的光,就这样悄悄划分了阶层。有人说太奢,有人觉得值,Berluti置身其外,悠哉哉继续磨皮、上色、控产量。飞机起落,经济周期起落,店铺橱窗灯依旧暖黄,Patina染色的味道依旧在空气里生出木质香。那位先生也好,你我也罢,终究会走出机舱;而那双带着“Knot”的鞋,或许早已踏上另一条通往老钱沙龙的地毯,继续它的百年旅程。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏