以人名命名的烟标品牌,确实是烟草世界中一道独特且充满故事色彩的风景线。它们不仅仅是一个商业符号,更常常承载着厚重的历史积淀、鲜明的时代印记以及难以言喻的情怀。我们来聊聊这其中可能藏着多少难忘的故事:

1. "历史的回响与传承 (Echoes of History and Legacy):"

"创始人与品牌:" 很多以人名命名的品牌,其名称直接来源于创立者、重要股东、家族传承或与品牌发展息息相关的人物。例如,约翰·莫里斯(John Morris)可能是一个历史悠久英国烟厂的创始人,他的名字成为了品牌,代表着几代人的工艺和信誉。研究这些品牌,就像阅读一本工业家族的编年史。

"历史名人或象征性人物:" 有些品牌可能选用历史上具有代表性、受人尊敬或其形象能代表某种精神的人物命名,以此赋予品牌更高的文化附加值和认同感。这些名字本身就带有一种历史的厚重感。

"地域与人物的结合:" 在某些地区,烟草种植和加工与特定家族或人物紧密相连,以人名命名能直接关联地域特色和传统,强化品牌的地域认同感。

2. "工艺与匠心的象征 (Symbol of Craftsmanship and Dedication):"

"大师级工匠:" 像大卫·杜夫(Davidoff)这样的名字,直接指向一位烟草大师和创新者。用他的

相关内容:

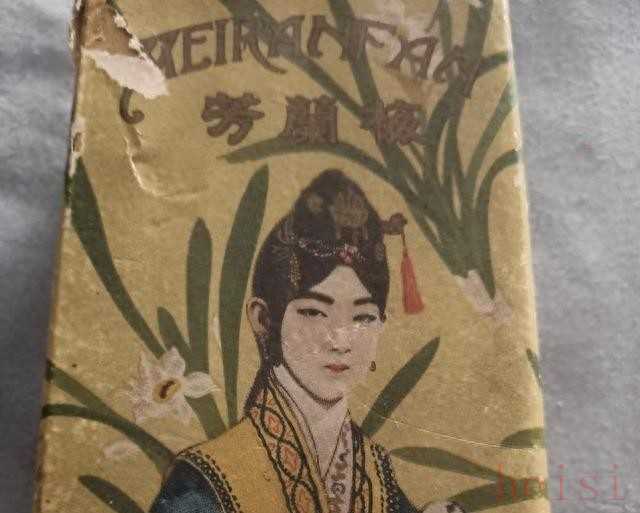

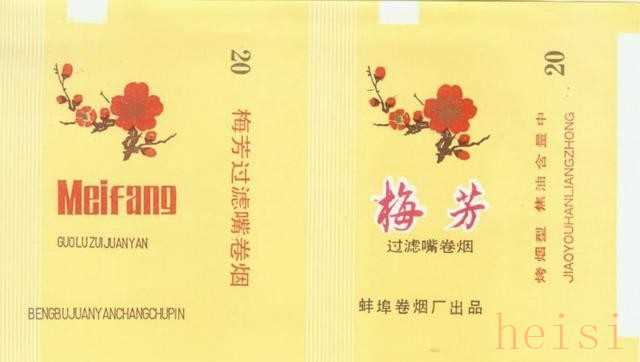

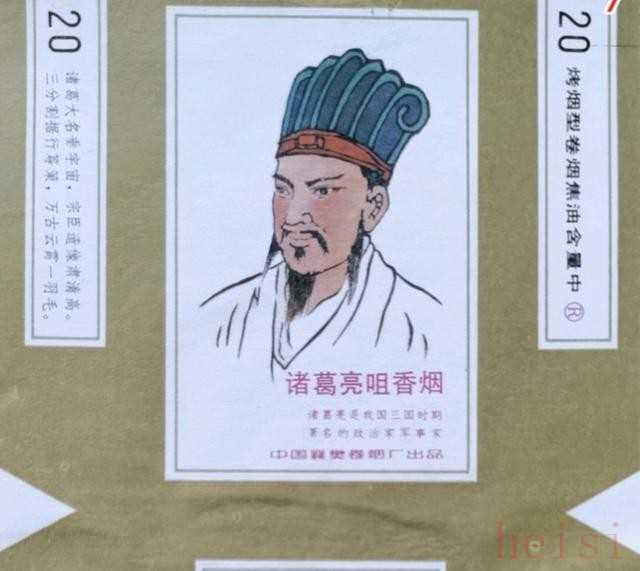

小时候家里桌子上偶尔能看到烟盒,那些烟盒上面其实印着各种人物,什么帝王、戏曲名人、传说人物……现在一想,有些人名烟标好像藏着好多故事。刘邦,诸葛亮,梅兰芳,阿诗玛……他们都挤在小小的一张烟标上,有点意思。

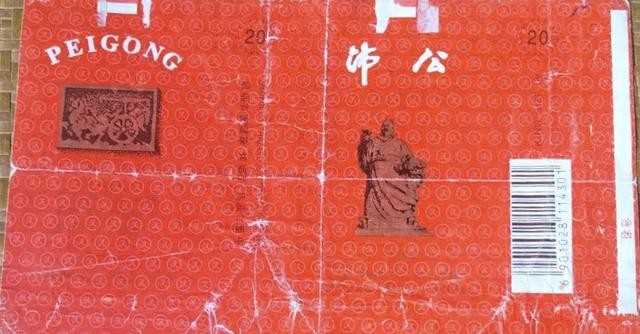

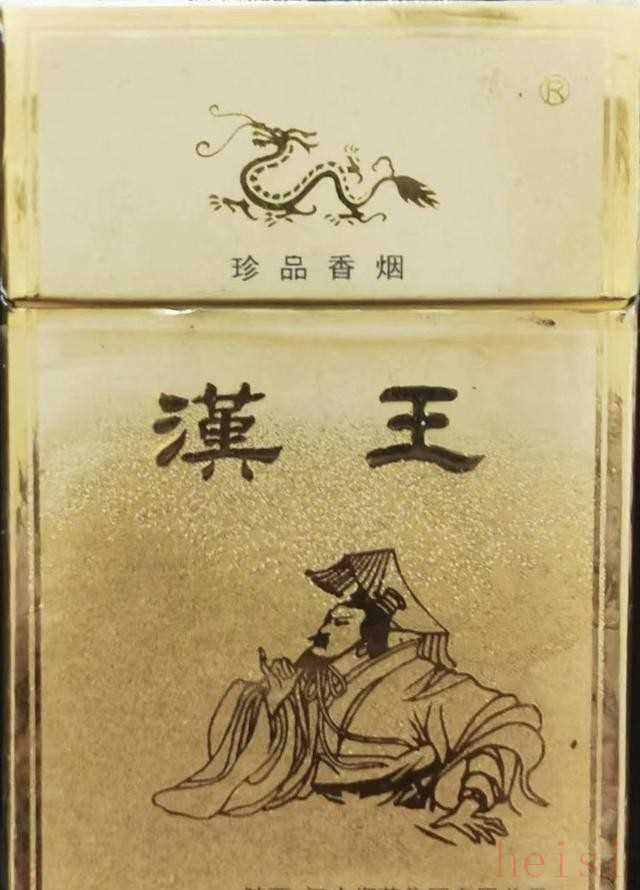

那为什么喜欢拿这些人物来做烟标?有时候我觉得,是烟厂怕大家记不住牌子,就用一段熟悉的故事或者名人名言印在上面。像刘邦的“沛公”烟标,上头不仅有他的大风歌,还画了汉朝马车,咱们一看就知道,这不是普通烟。比起只用个花边,做个人物,感觉这烟就“有身份”。

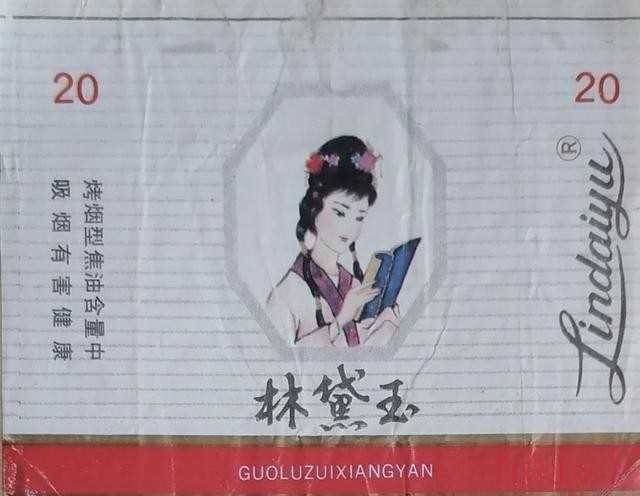

小时候见过不少烟标,画着《红楼梦》里的姑娘,那套叫“金陵十二钗”,看着就很漂亮。包装用的金色,烟标上诗和字,都和小时候看过的连环画差不多。手里捏着,舍不得丢,像个小工艺品一样。

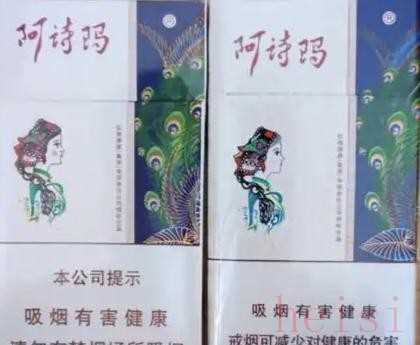

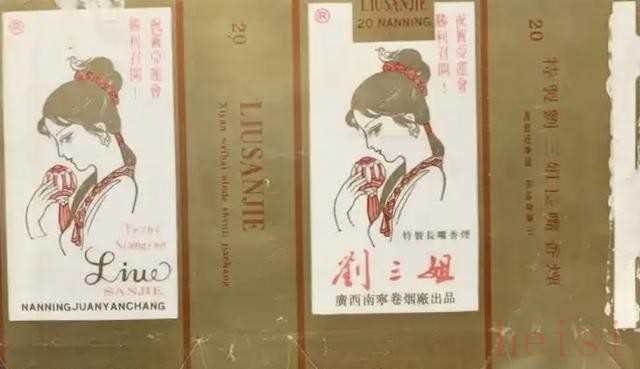

说到家乡,总会想到带着故事的人,烟厂们也很会找。玉溪的“阿诗玛”,大家都说代表云南,颜色、人物都是民族特色,老一辈不少人拿着就觉得亲切。广西南宁的“刘三姐”,唱歌的样子画在烟标上,烟盒一打开好像能听见山歌。

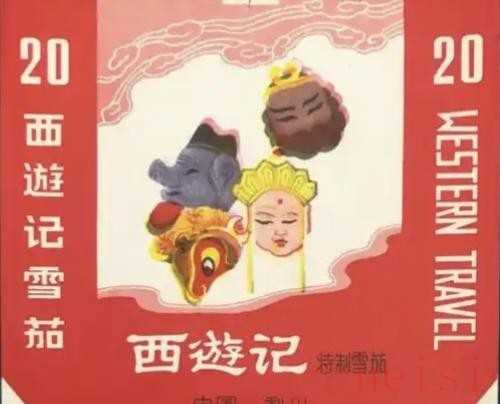

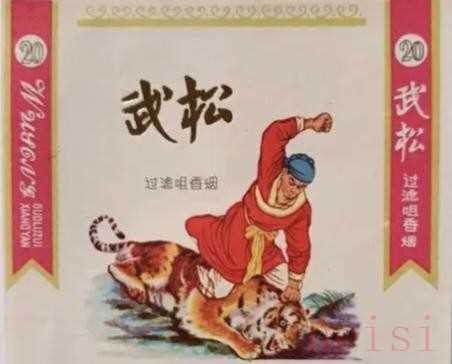

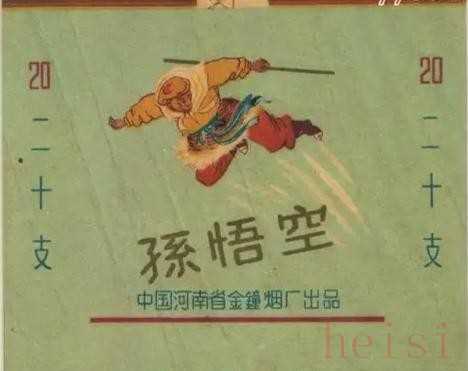

烟标上的人,有些是历史上的大人物,有些是大家熟悉的小说角色。我记得湖北利川有个“西游记”系列,有唐僧、孙、猪八戒,每个角色一张烟标,还画了师徒合影,看着挺热闹。其实那些宋朝的好汉,像武松、林冲,也会被印在烟标上,扛着刀或者骑马,烟盒小小的一张,像把小说揣在口袋里。

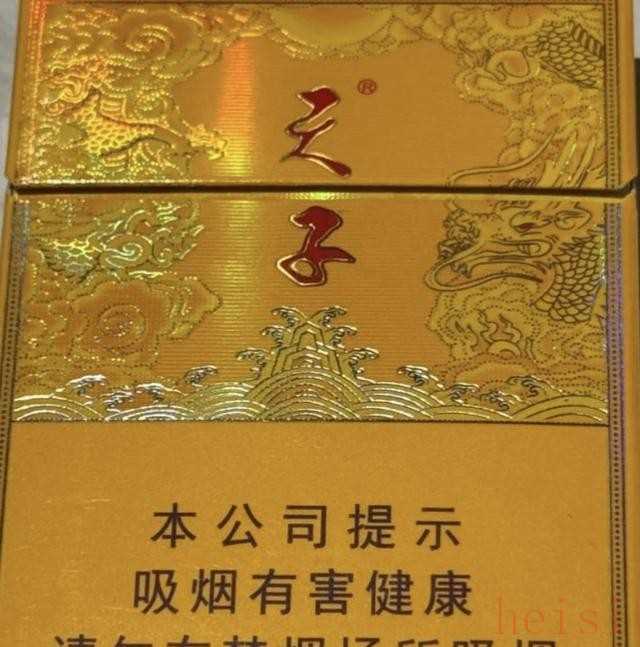

我总是好奇,做烟标的人怎么挑字。比如“云烟”那个字,是王羲之写的,听上去挺讲究。“天子”用的是康熙的笔墨,而“人民大会堂”那几个字是毛泽东手稿拼出来的。反正一张烟标好像藏了不少门道,不只是商标那么简单。

有的人名烟标,完全靠地方特色。新疆烟厂的“香妃”,画的是传说中的西域美人,来气息就不一样了。江苏淮阴卷烟厂做的“徐福”,找的是东渡的故事,烟盒变成一张小小的探险传记,挺有意思。

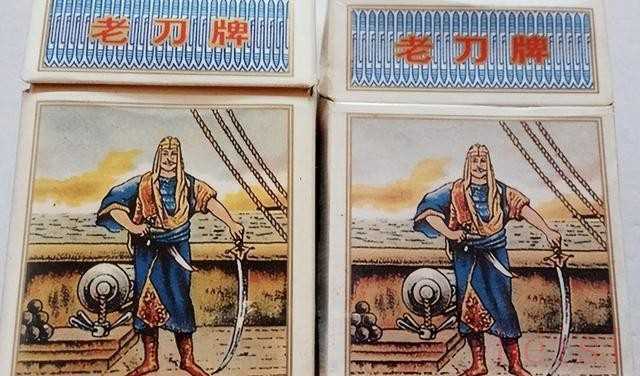

时代变了,很多烟标已经很难在市面上看到。有的是因为烟厂合并,有的是因为大家理念变了,比如一些老品牌被淘汰或者名字换掉了。“老刀牌”变“劳动牌”,西方故事都慢慢让位给咱们自己的文化。还记得有人说,烟标连字体都要讲究,连女性形象都在变……有的烟标慢慢就见不到了。

有人问,为什么烟标上的人物那么多?其实也许是那时候大家喜欢把故事装进日常。帝王权臣,文学名人,地方姑娘,舞台英雄……不管是谁,能爬到烟标上,说明他们在国人心里有些位置。

徐州那边的烟标一直喜欢用刘邦,塑像画得挺特别。有一回我看到,烟标上一整首《大风歌》,还有汉朝马车,古味挺重。陕西烟厂没闲着,也爱用秦始皇、汉武帝这些大人物,夸自己的历史底蕴。

有好多烟标长得像小时候看的连环画。四川蓬安卷烟厂出过一套“万春楼”,把吕布、曹操、关羽全画进去,一共十枚,黑色线条,简单但是挺有感觉。那时候的人喜欢摆在桌子上,没事翻两下。

小时候听过阿诗玛的故事,长大才知道玉溪烟标上也有她的形象。不只是画画,连烟标底色,服装都是民族风。有人收藏这些烟标,专门挑有故事的人物,每张烟标还像小小的博物馆。

回想起来,《红楼梦》的“金陵十二钗”,画了黛玉、妙玉这些姑娘。篆书、诗句全都有,织锦缎似的包装,看着好看。装烟的盒子倒像艺术品,真舍不得扔掉。

也别忘了那些近代人物,有的烟标还印着“铁人”王进喜,戴着安全帽,握着工具,感觉就是讲那股子干劲。有的年代特意印了马占山的画像,让大家记着他在东北抗日的事迹。

地方传说烟标特别有地方认同感。像广西“刘三姐”,一看到烟标就想起唱山歌。还有新疆“香妃”,画得挺有西域味,放在手里好像摸进了民间传说,

值得一说的是,有的烟标字体特别用心。听过有的烟盒用的是王羲之的字体,也有用康熙御笔的,字体变成一种讲究。字体和图案一起,就像给香烟加了层文化面纱。

烟标里的故事,没人规定只能用过去的人和事。比如铁人王进喜,工业精神,单位里一说“铁人精神”,大家就懂什么意思。这就变成了时代的标志。

其实以前还有烟标用外国故事。有个叫“老刀牌”,画了西方海盗。后来国家一变,就成了“劳动牌”,代表国货,连烟标都跟着时代走。烟标就像生活的记录纸,一代一代变着。

我发现烟标人物有时候也跟文学攀关系。比如水浒里的人物,林冲、武松都出现在烟标上,刀马形象,烟盒才巴掌大,内容还挺多的。

翻旧烟标的人说,有的品牌已经找不到了。有的烟标因为不符合现在的观念,比如“仙女牌”说她形象不合适,被慢慢淘汰了。品牌合并、烟厂倒闭,有的烟标就只能在老收藏家手里找。

烟标成了回忆,一点点被时代留下,一点点被慢慢淘汰,但每张烟标上印的人或故事,有时候比烟本身更让人记住。有的烟盒上连诗歌、书法都藏进去了,真像个小展览。

那些烟标里的人,说是香烟包装,其实都像是把一段中国文化放在了手心。有的故事会流传下来,有的被新生活慢慢带走。烟标越老,画面越简朴,但人物和故事还留在记忆里。

生活已经很不一样了,烟标上的人物也不常见了。不管是帝王、名臣、姑娘、英雄,大家都在烟标上遇见过。现在烟标成了老物件,只有收藏人还记得那些人物和旧时的小故事。

也许这些烟标不会再被大生产,但当时的人的想法、家乡的气息、过去的传说,都还在每张烟标里安稳存在。打开放在柜子里的旧烟盒,感觉还是能看见很多人和故乡的模样。

烟标在变,人物也在变,包装可能还会再换。但翻起来,都是一段段过去的小片段,普通人的记忆,烟标上就能见到。

看着一堆老烟标,想起小时候的家,不想放下。烟标没什么特别,但每个上面的人物,都好像在说老故事。说不定以后这些烟标都只是大家记忆里的一部分,想找就得往家里旧抽屉看看。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏