是的,根据2025年发布的《最具价值中国品牌百强榜》,腾讯以品牌价值 "6,020亿元人民币" 位列第一,华为以品牌价值 "5,680亿元人民币" 位列第五。

这个榜单反映了当前中国品牌在全球化进程中的竞争力和影响力。腾讯凭借其在社交、游戏、金融科技等领域的强大实力位居榜首,而华为则继续巩固其在通信技术和智能设备领域的领先地位。

相关内容:

震惊:腾讯接近1980亿美元,2025中国品牌价值暴涨25%——中产该担心还是该抓机会?

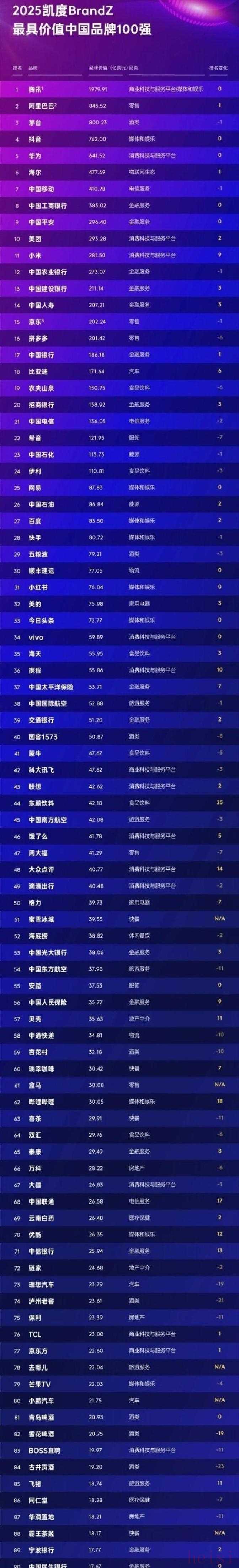

看到这份榜单的第一眼,我的反应是既兴奋又有点不安。腾讯以1979.91亿美元的品牌价值稳居榜首,领先第二名超过1100亿美元,而整个榜单总价值达到1.21万亿美元,较去年暴涨了25%。这么大的数字,不只是企业之间的比拼,它正在悄悄改变我们买东西、找工作、甚至选择合作伙伴的判断标准。说白了,品牌不再只是广告费堆出来的名片,它变成了能影响你钱包和职业路径的真实力量。

不得不说,凯度点出的四大驱动力——AI创新、金融服务、海外扩张和科技巨头回归——听起来既理性又带点泡沫味儿。AI热潮把很多品牌的“未来想象力”抬高了估值,金融服务把用户关系变成可测收益,海外市场把体量放大成国际话语权。可问题在于,品牌价值是市场对未来认同的价格,不等同于今天每一分钱的真实赚取。你手里的软件如果只是聊体验而没有把AI转成真正的痛点解决,迟早会被市场拉回现实。换句话说,热度可以点亮招牌,但能不能把光变成现金流,才是长期胜出的关键。

看具体公司更有意思。腾讯能坐稳宝座,离不开微信生态、游戏与广告三条腿的长期耕耘,最近把AI能力嫁接到产品里,是价值回归的重要原因。抖音(762亿美元)靠的是内容+电商的流量变现路径,短时间把商业化速度放到极致。茅台和阿里这样的老牌选手则体现了不同维度的品牌力:一个是稀缺性带来的溢价,一个是平台型服务的规模效应。至于华为位列第五,这说明技术型品牌在被赋予“长期价值”的市场语境里重新获得认可。小米在第十一位而vivo在第34位,这其中反映的不仅是产品线,还有生态构建、海外表现与品牌传播节奏的差别。我有个朋友小李在做海外电商渠道,他说很多国产品牌过去两年被迫加速出海,结果是好的品牌更勇敢,普通品牌则被边缘化——这就是榜单背后最现实的市场分层。

对我们普通中产来说,这种品牌价值的重排有两面影响。一方面,品牌更有定价权和服务力,意味着你付出的每一笔钱可能伴随更稳定的售后与增值服务;另一方面,行业里头部集聚会压缩中小企业的生存空间,找工作时“牌子效应”也会越来越明显。我邻居做客服的张姐就说,近两年被优先录用的一批人,简历里不是写了大厂名,就是在独角兽里做过项目,这种“牌子偏见”正在成为新的隐形门槛。

对于中小品牌和创业者,榜单带来的启示很实际。与其追逐短期流量,不如把AI技术落地成用户能感受到的功能;与其把海外当成口号,不如先把一个国家的本地化服务和渠道做透。说得具体些,先把用户留住,再做规模扩张;先把场景打通,再谈平台化路径。我们一个做智能家居的同事分享过经验:他们在一个二线城市先做了1000户的服务闭环,稳定了口碑和维修效率后,海外谈判反而容易得多。这种把“可持续运营”练厚的策略,比单靠资本堆出来的速度更能抵抗下一轮市场冷却。

当然,也不能完全乐观。25%的增长背后,存在被估值推动的成分。短期内,AI概念和资本热钱会把某些品牌的账面价值拉高;长期来看,那些把技术转化为用户留存、渠道多元化和真实营收增长的企业会留下。我的判断是,未来两到三年内,品牌的“真实力”将由数据说话,能把AI带来效率提升、金融产品带来长线用户关系和海外收入稳定增长的品牌,会继续扩大领先优势。

说句我自己的感受,看到这些数字,我既想抓紧把手头的理财和消费选择做得更有判断力,又想提醒朋友们别被表面光鲜迷惑。品牌价值可以告诉我们市场在看什么,也提醒我们在哪些地方需要更谨慎地分配信任和注意力。那感觉像是手里同时拿着一张通往未来的门票和一面需要擦亮的镜子。

你在日常消费或职业选择中,会不会因为这些“品牌价值”数据改变决策?说说你的经历和看法吧,我很想听你最真实的判断和身边的故事。

来源:CNMO科技消息;凯度(KANTARBRANDZ)《2025最具价值中国品牌百强榜》

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏