《春之祭》的名字,串接起不同时空的场景故事。1913年在巴黎首演的《春之祭》蜷腿跺地,不符合芭蕾优美的常规,引发观众不满与骚乱,那是舞蹈转向现代主义的开端。1920年,曾为现场观众的香奈儿女士(Gabrielle Chanel)慧眼赞助舞团,这齣舞剧得以再度登台。

德国舞蹈剧场之母碧娜.鲍许(Pina Bausch),1975年推出划时代版本的《春之祭》。多年后,余采芩透过影片深深为此震撼,北艺大舞蹈系毕业后决心飞赴德国。先是徵选上的客席舞者。2008年,Pina 辞世前一年,学习其身体语彙五年的余采芩成为正式团员,是台湾舞者进入碧娜.鲍许舞团的第一人。

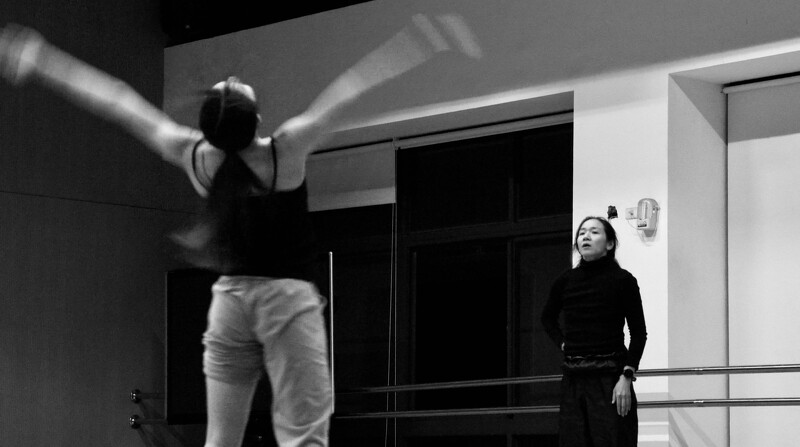

2024年,如同历史的回响,在香奈儿品牌支持下北艺大舞蹈学院学生获得重建演出碧娜.鲍许《春之祭》的机会。余采芩回母校担任艺术总监,并与我们聊聊一路来的心得。

在土壤上跳舞,诗意中展现人性

舞蹈本身即是一种超乎文字的表达,我们可以如何诉说碧娜.鲍许与他的舞蹈剧场?

余采芩回忆道。这不仅来自碧娜.鲍许舞蹈的自由性,希望观众通过自身生命经验看待舞台上发生的事,感受与共鸣;也因为一旦落入言诠,字面理解总是有岔路。例如坊间流传 Pina 说过,他很在乎一个人。许多人因此误会 Pina 只关心内在,但事实上他也很在乎技术的準确,余采芩说:

如果观众想了解什么是,余采芩推荐可以从欣赏《春之祭》入门。涵括 Pina 诸多基本动作,舞团过去经常在新舞者加入后的夏天开始演出这齣舞。不同于1913年芭蕾舞剧中具象的民族服饰与舞台环境,Pina 版本的《春之祭》让舞者服装极简化,场景也仅是在台上铺满大自然的土壤,一切纯粹如诗。

然而对舞者来说,在土壤上跳舞是充满变数的挑战。一般排练是没有土的,到演出前才有两次铺土排练,第三次就是正式演出。一大群人在又湿又重的土壤游走换位,尘埃翻掀,每踏一步都是未知的状态。快速且极致的动作变换,地板不平,可能使舞者颠簸或晕眩。有时他们要的也正是这临场自然的生命状态。在控制与不控制之间,要描述碧娜.鲍许舞作迷人之处,余采芩会形容那是。这次带北艺大学生排练,他一再提醒:

因为在乎人性,邬帕塔团员的组成形形色色。舞蹈剧场不教演戏,而是让舞者透过舞作表达感受。余采芩说。舞者养成与生存的道路不容易,很难说国际舞团徵选的标準如何,未来也可能各有际遇。

以生活为养分,永不熄灭的热忱与渴望

当年做出选择,朝碧娜.鲍许奔赴而去的年轻舞者,如今加入舞团已16年。舞者余采芩有一双敏锐的眼睛,善于观察哪些事物可以微调而变得更美。生活中,他喜欢好好为家具抛光上油,在阳台照料薰衣草花圃慢慢生长。舞蹈上,他享受全副身心合一的纯粹状态,也踏实打磨自身。没想到从舞者变成老师,让他在不同视野的整合中,开启全新的领悟。

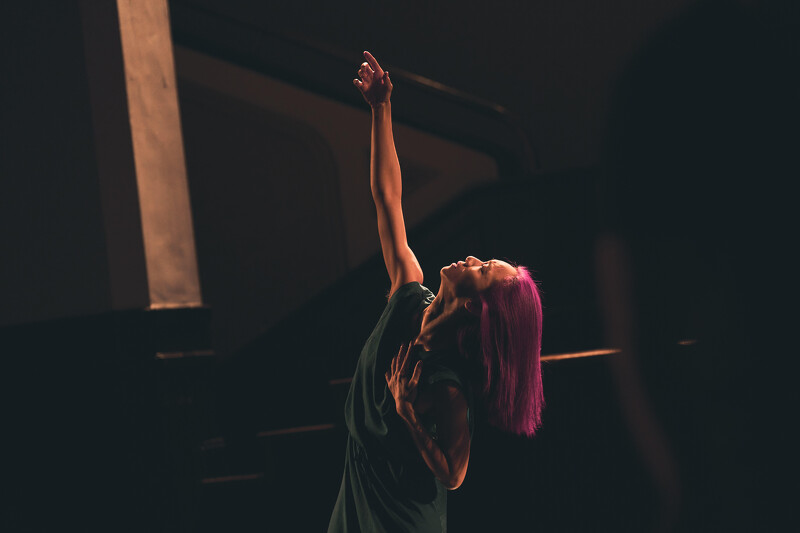

他演示着手臂向上的动作,作为一名舞者,余采芩自我要求完美,但是当他作为指导者,看见学生其实不完美的时候,

我理解了,在不完美中继续追求,渴望达到但永远达不到的那种完美。

《春之祭》有位主舞,是最终穿上红衣献祭的女子。2009年余采芩29岁,入团第二年,他首度担纲红衣女子。往后每年巡演,直到2013年他感觉自己真正从这个角色破壳而出,一路再跳到2017年《春之祭》暂时封箱。2025年暑假过后,时隔八年,邬帕塔舞蹈剧场预计将在德国再度演出《春之祭》。

排练时必须通过话语,提炼心得,让学生理解为什么这样做,余采芩反思,这些放到自己身上是成立的吗?即将迎接四十代中旬的年纪,身为舞团最后一位与 Pina 工作过《春之祭》,且还在跳的舞者,不同的时空似乎又串接回响起来。

延伸阅读:

舞蹈迷不容错过!碧娜.鲍许 Pina Bausch《春之祭》首度授权在亚洲重建演出用灵魂跳舞的《曼菲》,即使肉身已逝,舞仍未止息许芳宜:通过金马 凝视故事的光影|认识5位值得关注的国际电影摄影师

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏